- des impératifs de sécurité : chaque mode développe ses métiers et ses compétences selon une division des tâches propre, pour garantir leur exécution précise d’autant que ces métiers sont souvent soumis à des astreintes fortes (travail de nuit, attention soutenue, condition physique éprouvante, éloignement du domicile) ;

- des réglementations distinctes qui s’accordent aux opérations réalisées, qui reflètent l’histoire technique et sociale des moyens de transport. Au sein de chaque mode, des conventions collectives adaptent des dispositions générales du Code du travail aux situations particulières d'un secteur d'activité ou d'une entreprise ;

- des impacts environnementaux plus ou moins marqués par rapport aux types de motorisation et à leur efficacité énergétique.

La division modale recouvre aussi des identités professionnelles, qui rendent les passerelles entre modes parfois difficiles. De même au sein même d’un mode, il existe des professions souvent de manière très hiérarchisées (une tâche renvoie à une responsabilité et à une position dans la hiérarchie), représentées par des intérêts et des syndicats différents pouvant aller jusqu’à des rentes de situation.

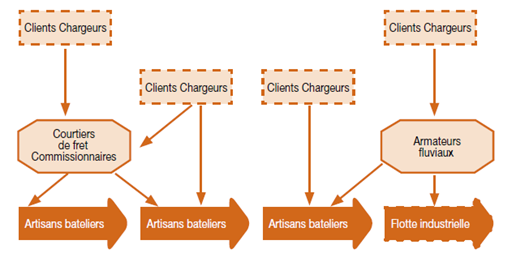

Il existe sur le marché des opérateurs, les commissionnaires et les transitaires qui sont chargés de trouver pour les chargeurs les solutions de transport optimales en fonction des contraintes spécifiques de leurs combinaisons. Les services trouvent toute leur justification dans lieux et les fonctions d’interface.

Les complémentarités modales et les formes de l’intermodalité

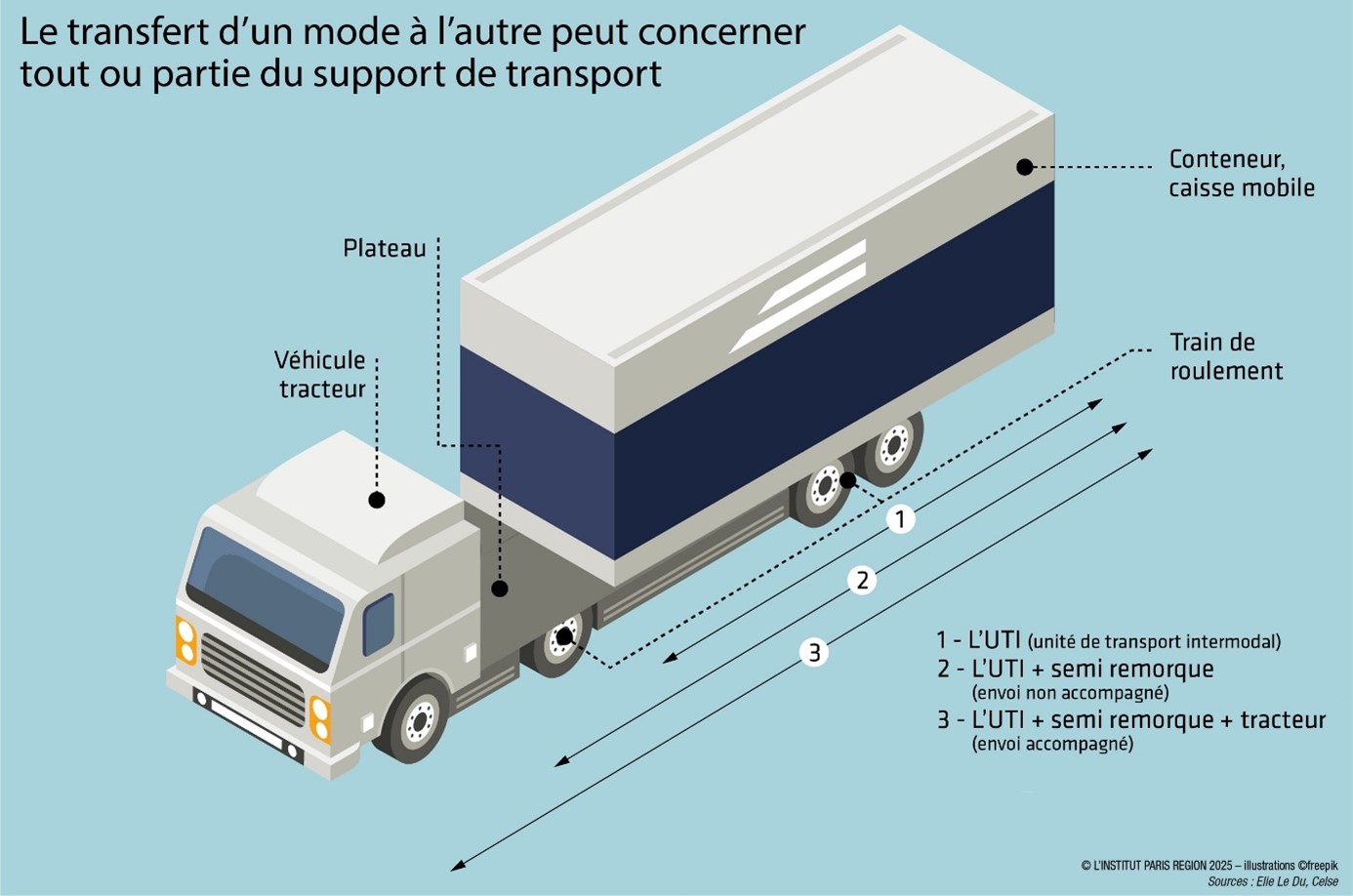

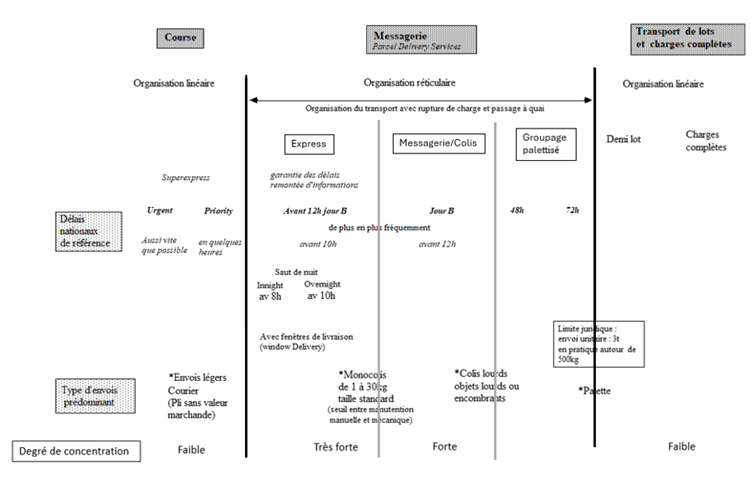

Le recours à différents modes de transport pour le fret conduit à s’interroger sur la facilité avec laquelle le transfert (on parle de rupture de charge) s’effectue, et si ce dernier est organisé ou non, intégrant les dimensions techniques, tarifaires, horaires, etc.

- La multimodalité renvoie à une succession de modes différents sans accompagnement spécifique.

- L’intermodalité suppose la coordination des modes successifs afin d’assurer une plus grande efficacité. Elle conduit à la recherche d’une compatibilité technique, organisationnelle, voire commerciale.

- La comodalité est un néologisme de l’UE désignant, dans le cadre d’offres de transport alternatives dans un corridor de transport, le choix le plus approprié d’un point de vue environnemental. Envisageant le rapport modal dans la complémentarité plus que dans sa concurrence.

- La synchromodalité est une forme avancée de transport multimodal qui assure une flexibilité et une résilience accrues pour le transport de fret conteneurisé. Le transfert d’un mode à l’autre s’opère dans une certaine neutralité du choix systémique exploité par une intégration étendue des opérateurs modaux.

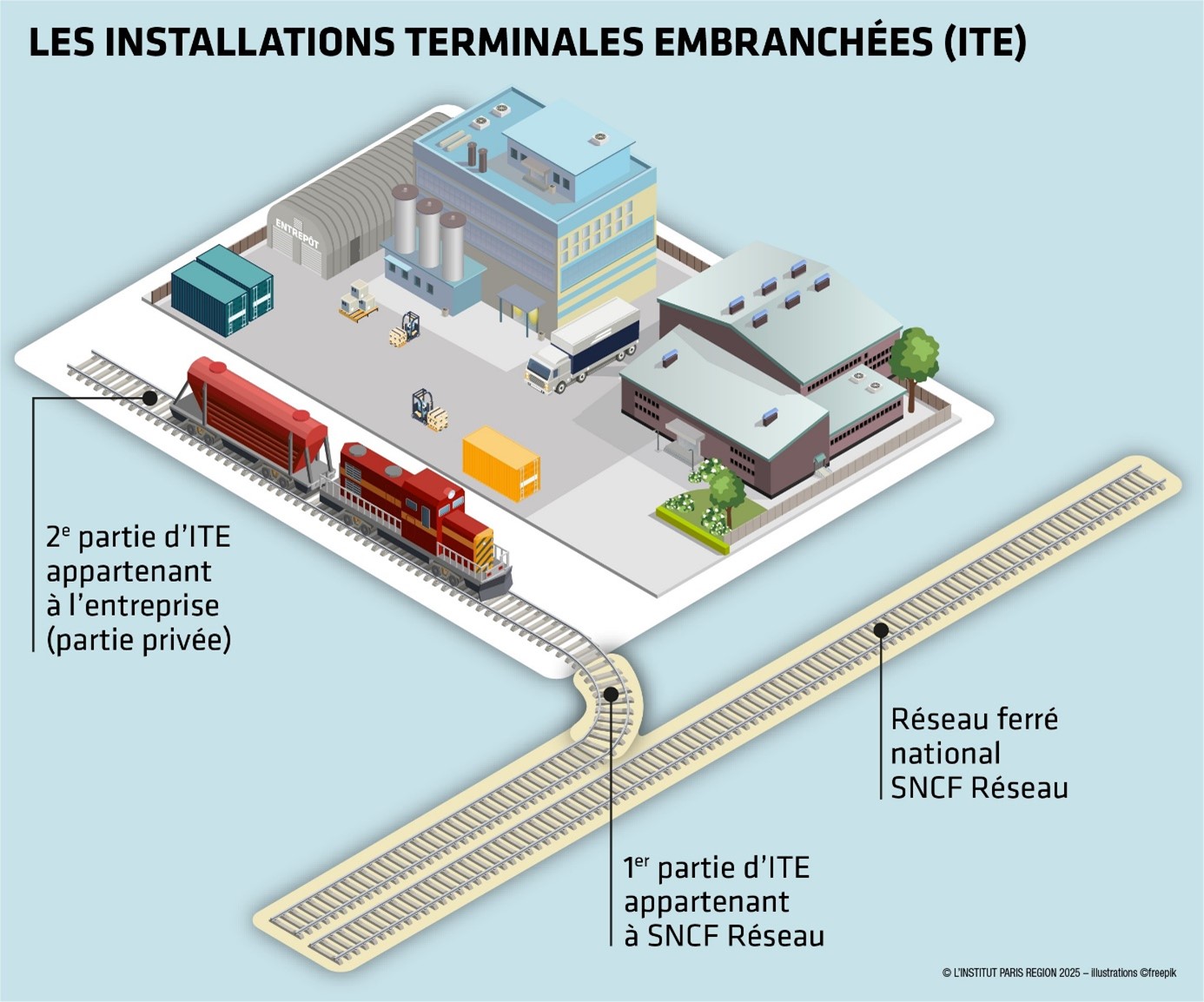

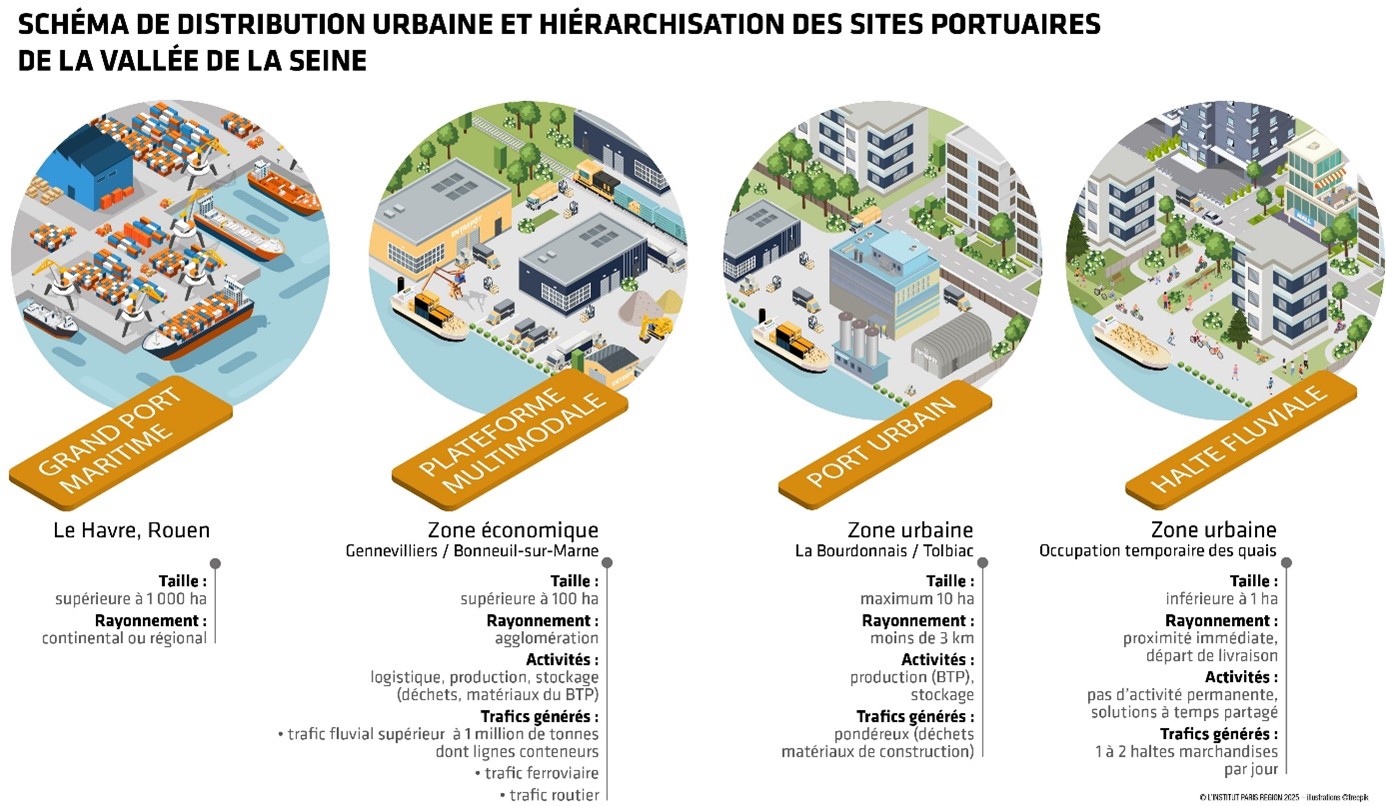

Les lieux de l’intermodalité sont les lieux de rupture de charge ou la marchandise est transférée d’un mode à un autre (ports, aéroports, gares, terminaux) et où les opérateurs cherchent à minimiser les coûts et les risques liés à cette opération.

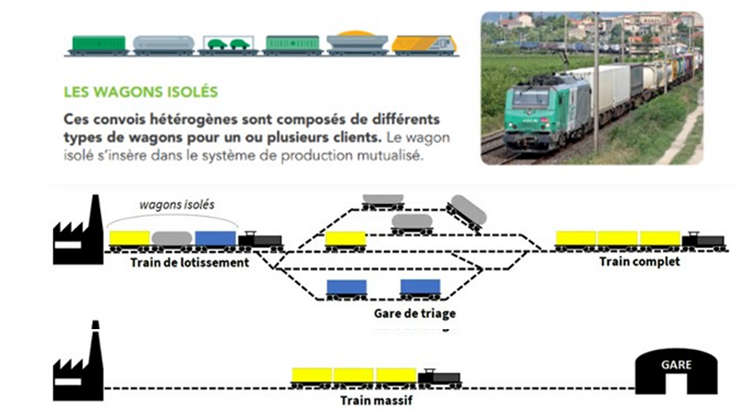

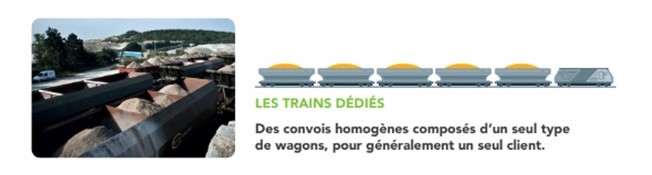

L’articulation entre modes peut renvoyer à un terme générique, le transport combiné ou préciser par les termes la nature du transfert suivant la combinaison des modes : ferroutage (fer/route), accompagné ou non si le conducteur du camion suit ou confie son véhicule, merroutage (mer/route), roulage (Ro-Ro « roll-on/roll-off ») : trains et wagons entrent dans les cales d’un ferry, (auto)routes roulantes pour un transfert horizontal d’une semi-remorque sur un wagon plat.