Cette note est le fruit des travaux d’un groupe de travail prospectif piloté par L’Institut Paris Region et l’Adeupa, en lien avec des experts des low-tech, Philippe Bihouix d’AREP, Quentin Mateus du Low-tech lab et des experts pluridisciplinaires de L’Institut. Ce travail s'est inscrit dans le cadre de la 41e Rencontre des agences d'urbanisme du réseau Fnau qui s'est déroulée les 1er et 2 décembre 2020.

Ce travail prospectif mobilise les imaginaires et propose un récit heureux sur l’avenir de nos modes de vie en 2040 dans un contexte où les low-tech auraient trouvé toute leur place. La place des savoirs techniques et des outils est une question centrale mais encore peu abordée. La démarche low-tech pose la question du discernement technologique. Plus largement, elle met les individus en capacité d'agir dans la société et permet une réappropriation des outils, moins complexes, et favorise la créativité humaine.

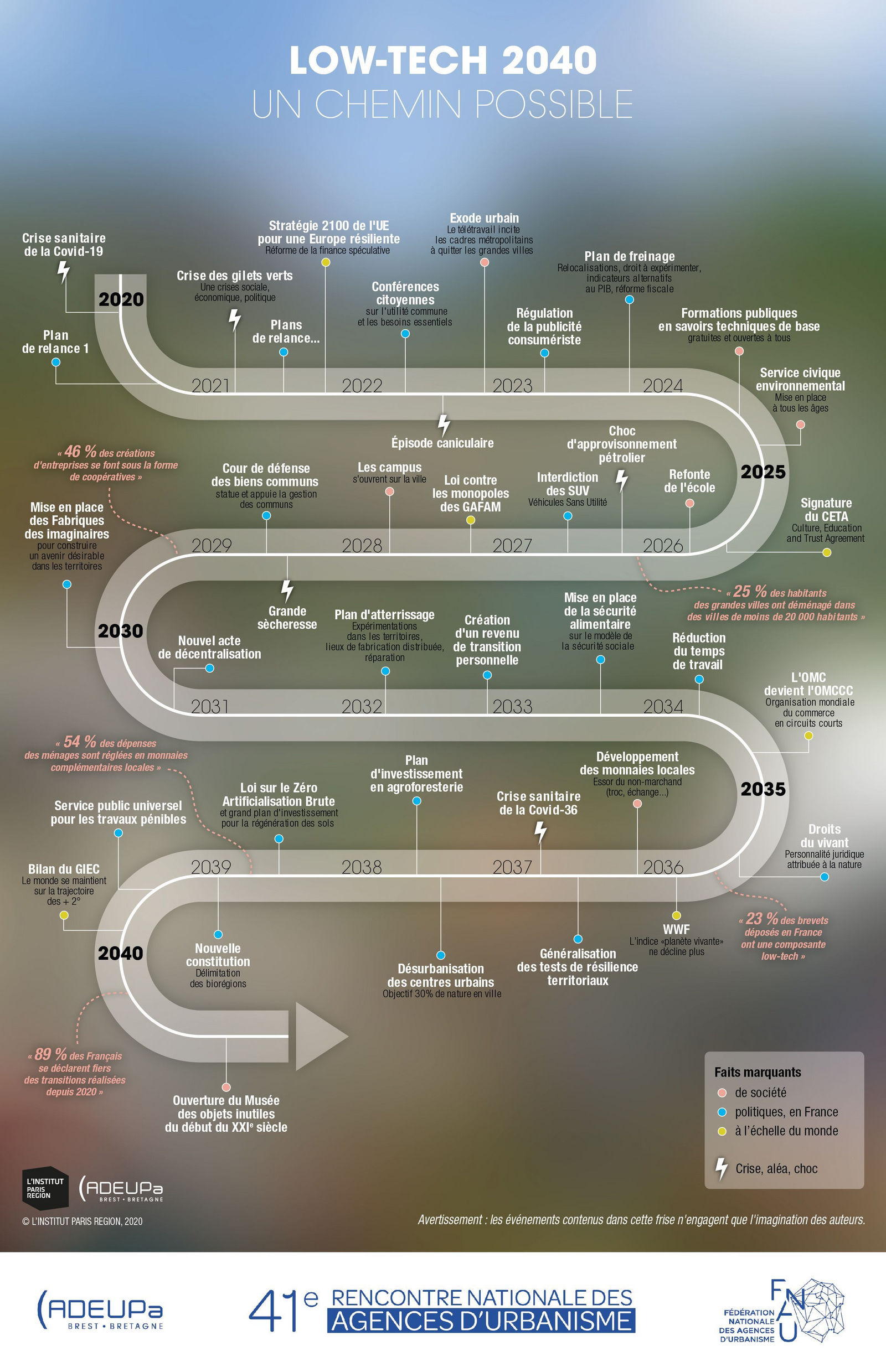

Alors, à quoi pourrait ressembler cet équilibre entre les humains et leurs techniques ? Ce récit projette un avenir heureux et évoque les trajectoires possibles pour y arriver. Entre 2020 et 2040, les prises de parole se sont multipliées, questionnant la trajectoire et la vitesse du train, et mettant en débat les aiguillages qu’il était utile et nécessaire d’activer. En 2040, la convivialité, l’humilité, l’effort, l’adaptabilité et un rapport au monde plus concret sont devenus le nouvel idéal de vie.

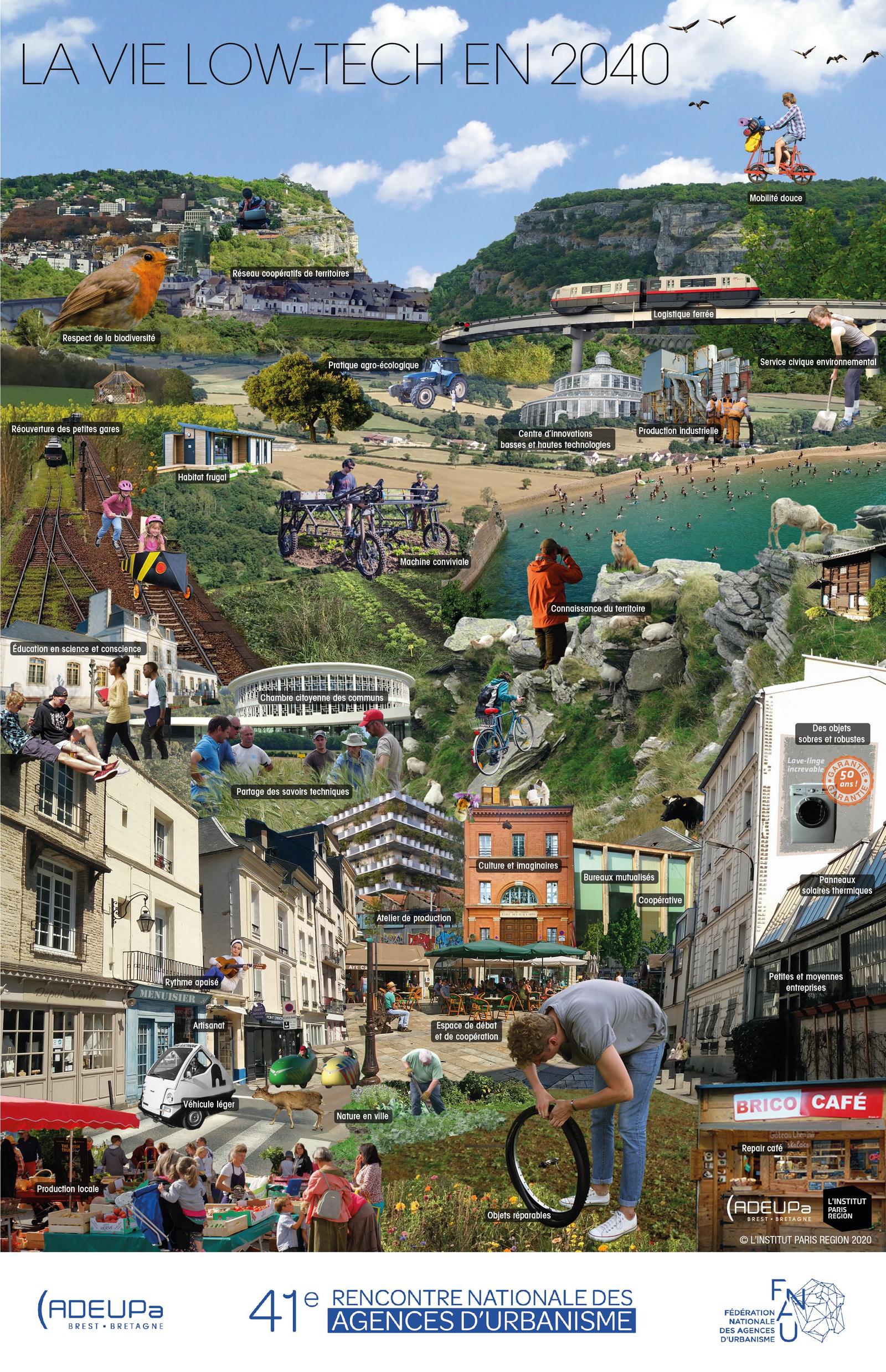

La vie low-tech en 2040

Un récit prospectif à écouter en podcast

Les « low-tech », de quoi parle-t-on ?

Cette prospective s'est inscrite dans un contexte très particulier, celui de la crise sanitaire de la Covid. Au-delà d'une influence importante, cette crise a, en quelque sorte, légitimé ce travail et nous a poussé à aller plus loin, car elle a révélé au grand jour la fragilité de nos écosystèmes et posé des questions de souveraineté. Pour se projeter dans un futur désirable en 2040, il nous a semblé important d’interroger la place des savoirs techniques et des outils pour la transition à venir.

Premier constat, le tout technologique accapare les débats. Les principales réponses proposées par les États, les entreprises, et de nombreux scientifiques à tous les défis écologiques s’appuient immanquablement sur une relance de la recherche et de l’innovation high-tech, avec derrière une multitude de solutions techniques complexes : intelligence artificielle, robotique, numérique, énergies vertes, avions à hydrogène, 5G... qui nous offrent des promesses de performance et de productivité sans faille. Sans discuter l’intérêt de ces technologies, tout ceci témoigne de la prégnance d’un imaginaire technologique débridé. Imaginaire qui restreint le champ des possibles et qui laisse peu de place à toute autre alternative. L’innovation ne doit pas être capturée par la technologie, elle est aussi sociale, organisationnelle, institutionnelle, citoyenne. Surtout, toute solution technologique comporte sa part d’externalités. Dans leur grande majorité, les progrès technologiques donnent lieu à la production de nouveaux objets et services dérivés non essentiels, et complexifient souvent le recyclage des produits en fin de vie. Les biens de consommation sont encore trop souvent conçus dans des logiques d’obsolescence programmée ou de compétitivité-prix à tout crin. Ils sont rapidement mis au rebut, car difficilement réparables ou démodés. On ne se questionne plus sur l’utilité des services et des objets issus des nouvelles technologies, s'ils répondent tous à un besoin essentiel, si on ne peut pas y répondre avec l’existant en réorganisant ou en combinant des techniques éprouvées. Les objets innovants sont devenus la solution et précèdent les besoins. Dans ce contexte, le sens du progrès technique devient un sujet de société. À quel point cette profusion de nouveaux produits sophistiqués est-elle indispensable ?

La démarche low-tech

permet de questionner ces arbitrages

En posant la question du discernement technologique.

C’est une démarche évolutive qui encourage une sobriété de consommation et de production. Elle questionne en premier lieu les besoins. À quel point le recours aux technologies est-il indispensable ? La low-tech favorise l’essor de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables. Elle fait appel pour cela à des moyens courants et localement disponibles. Elle prend en compte les dimensions sociales et environnementales dans la conception et la fabrication des produits. Elle améliore la résilience des territoires dans un contexte de tension sur les ressources. La démarche low-tech met les individus en capacité d'agir dans la société, elle donne du sens aux choses. Elle permet une réappropriation des outils, parce qu’ils sont moins complexes, et favorise la créativité humaine. Elle encourage autant que possible l’utilisation de technologies simples d’usage et accessibles au plus grand nombre. Les outils qui nous entourent sont d’une grande complexité technique, qui nous coupe souvent de toute expérience sensible. On se retrouve souvent au service de la machine, d’une interface, dont on ne comprend pas le fonctionnement, dont on a un usage restreint, avec beaucoup de fonctions, au final, inutiles. Cela a des effets délétères sur notre capacité à faire les choses, à imaginer, à créer. C’est peut-être là l’originalité de l’approche low-tech par rapport à d’autres concepts comme la frugalité, la sobriété, l’économie circulaire, c’est de s’interroger sur ce lien entre les humains et leurs outils, leurs techniques. Cela permet d’aborder la question de la juste technique, le bon niveau de technicité tout en raccrochant les questions sociales, l’accessibilité, l’empreinte matérielle.

La low-tech n’est pas un refus de la technologie. Un monde low-tech n’exclue par la high-tech, mais la questionne et y recourt quand elle est nécessaire, par exemple dans la santé, la gestion des réseaux. La démarche low-tech remet la technologie à sa juste place. Elle cherche son utilisation juste et suffisante, un mix technologique équilibré entre technologies simples et complexes. Alors, à quoi pourrait ressembler ce juste rapport entre les humains et leurs techniques ?

Le récit prospectif

Entre 2020 et 2040, la question du sens du progrès a revigoré le débat politique et social. Le goût pour le consumérisme et la croyance que tous les objets issus de la haute technologie apporteraient tous nécessairement à l’humanité bonheur et solutions à ses grands problèmes se sont dissipés, et ont laissé voir un horizon nouveau. Celui d’un progrès (re)mis au service de l’utilité commune et porteur de sens pour les individus. Sur cette période, les défis n’ont pas manqué : préservation de notre biosphère, inquiétudes sur la vulnérabilité des sociétés nées avec la crise de la Covid-19, nouvelles aspirations sociales et creusement des inégalités, partage des savoirs et du travail dans un monde qui sans cesse accroissait la technicité de ce qu’il produisait. Elles ont été l’occasion de redéfinir nos attentes profondes et nos besoins essentiels, le sens et le pouvoir de nos actions, de renouveler nos modes de vie et nos modes de faire. Poussées par les contraintes environnementales et sociales, les démarches low-tech1, ont accompagné ces changements en plaçant le besoin et l’utilité au coeur des débats sur notre futur. Elles ont favorisé l’essor de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables, en faisant appel à des moyens courants et localement disponibles. Elles ont impliqué activement les individus et les communautés, en replaçant l’outil au service de la créativité et de l’ingéniosité humaine.

Le Chemin

Tout a véritablement commencé pendant la crise de la Covid-19, que pas grand monde n’avait vu arriver, mais qui a été l’occasion d’un réveil, qui a fait émerger de nouvelles règles du jeu :

- On a réfléchi à ce qui était vraiment important pour nous, à l’échelle de nos vies, à l’échelle de la société et à l’échelle du monde. À ce qui nous manquait. Ça faisait du bien d’avoir un peu de temps pour ça.

- On a pris conscience de nos capacités d’adaptation et des solidarités que les crises rendent nécessaires.

- On a vu soudainement tout ce que l’on devait aux sans-grades d’hier, infirmières, hôtesses de caisses, routiers… ils nous ont rappelé l’importance et le plaisir de faire prévaloir l’« utilité commune2 » sur la recherche de profits individualisés.

- On a vu les États reprendre la main. Sortir des cadres qui les engonçaient. Vouloir remettre l’économie au service des gens. Et ça nous a donné plein d’idées.

- On s’est rendu compte que finalement, le « monde d’avant » ne plaisait plus à grand monde. Qu’il avait fait son temps.

1. Premier basculement : un nouveau rapport aux savoirs

On s’est rendu compte dans les années 2020 que la montée en complexité des produits avait laissé sur le bord du chemin beaucoup de personnes, qu’elle réduisait considérablement l’autonomie des individus et qu’elle empêchait tout débat citoyen sur le sens du progrès. Il fallait (re)construire une culture scientifique partagée pour pouvoir réinterroger l’évolution du monde.

En 2020, on se questionnait encore rarement sur l’utilité des services et des objets issus des innovations technologiques : mais répondaient-elles à nos besoins réels, étaient-elles vraiment la solution idéale et incontournable pour chacun d’eux ? De sorte qu’il faille sans cesse accroître et renouveler le nombre des objets produits ? Cette logique du toujours plus se confrontait pourtant à trois grandes limites : la détérioration des conditions d’accès aux ressources, la baisse du pouvoir d’achat d’une grande partie de la population et une déconnexion entre l’offre de produits et l’amélioration des conditions de vie de leurs usagers potentiels. Dans ce contexte, le sens du progrès technique est devenu un sujet de société. À quel point nos technologies étaient-elles indispensables ? Comment faire preuve de discernement technologique quand certaines innovations accéléraient les dégradations environnementales ou sociales ? Qui opérait ces choix et sur quels critères définir le niveau de technicité nécessaire ? La démarche low-tech a permis de poser ces questions.

Cette démarche évolutive incite à une sobriété de consommation et de production et encourage autant que possible l’utilisation de technologies simples d’usage et accessibles au plus grand nombre.

Elle n’est pas un refus de la technologie

Mais son utilisation juste et suffisante

pour réduire notre impact environnemental3.

Pour ce faire, elle articule trois questionnements :

- Elle interroge le besoin. L’utilité de l’objet ou du service rendu mérite-t-elle les dégâts environnementaux qu’il peut générer ? La société emploie son temps et des ressources pour obtenir un supplément de confort marginal au détriment d’une augmentation de la pression sur l’environnement. A-t-on besoin d’un drone parapluie, d’un ventilateur connecté à son smartphone, d’un robot pour garer les voitures à l’aéroport, d’une brosse à dents ou d’un réfrigérateur connectés ?

- Elle évalue la capacité d’allonger la durée de vie des produits. Est-ce un produit jetable ? Quelle est la part des ressources renouvelables et non renouvelables dans sa fabrication ? Quelle est la part des ressources locales ? Le produit est-il réparable, réutilisable, modulaire, facile à démanteler, recyclable ?

- Elle questionne la valeur socioéconomique des modes de production, leurs incidences géopolitiques, le sens même de la production à tout prix. Doit-on poursuivre la course à l’effet d’échelle ou vaudrait-il mieux développer des ateliers et des entreprises à taille humaine ? Ne doit-on pas revoir la place de l’humain, le degré de mécanisation et de robotisation, la manière dont nous arbitrons aujourd’hui entre main-d’oeuvre, ressources et énergie ? Derrière se dessine enjeu de réappropriation des techniques et des outils de production.

Ce basculement ne pouvait être pensé indépendamment d’un changement culturel, social, et politique pour permettre à la fois de redéfinir les besoins essentiels et le sens commun de nos actions. Et cela supposait une forte culture scientifique.

Dans cette logique, on a donné à l’école une place nouvelle. Pendant longtemps elle nous avait appris à envisager le monde en séparant culture et nature, sciences naturelles et sciences sociales… en bref, l’homme et son milieu. Cette compartimentation cartésienne des savoirs nous privait de capacité à envisager le tout, et de nous penser comme parties prenantes de la biosphère.

Mais l’école nous invite désormais à développer une pensée globale,

et nous portons un regard plus complet sur notre environnement

et la façon de nous y comporter.

Elle n’oppose plus la pensée à l’intelligence de la main, mais s’est donnée l’ambition d’apprendre les deux. Science et conscience, désormais, fonctionnent de pair et cela change tout : finies les inventions absurdes et l’influence parfois sournoise de la publicité consumériste. Elle invite chacun à (re)prendre de l’autonomie sur sa vie : sur son alimentation, sur sa santé, sur sa consommation matérielle, et sur son avenir. Son oeuvre est prolongée dans les bibliothèques, au théâtre, dans les fabriques des imaginaires dans les quartiers, lors des voyages apprenants…

On apprend maintenant tout au long de sa vie, dans des campus ouverts sur la cité, issus des citadelles universitaires d’antan. Ils sont à la fois lieux d’étude, de recherche, de travail, mais aussi des lieux de vie, d’expérimentations et d’innovations en tout genre, bref des quartiers de ville, qui favorisent les échanges. La frontière entre vie active, formation et retraite s’est estompée. Un système (de revenus ou d’assurances) garantit les moyens de subsistance et permet beaucoup plus d’agilité dans un parcours de vie plus diversifié.

On voyait déjà les jeunes étudiants de 2020 entrecouper leur vie d’années « sabbatiques », de services civiques, consacrés à découvrir d’autres cultures, à apporter leur aide ou à acquérir de nouveaux savoirs. Cette pratique s’est depuis généralisée.

2. Deuxième basculement : un nouveau rapport aux objets

On consommait les objets, et on en consommait beaucoup. Nous en étions venus à exister socialement par les produits que nous achetions, générant la surconsommation des uns et la frustration croissante des autres. Et entrainant l’épuisement des ressources et de gigantesques émissions de gaz à effet de serre, de déchets.

Alors on a repris l’habitude de s’interroger sur l’utilité des objets et des technologies. On s’est lassé de la profusion inutile. Les entreprises se sont ajustées aux demandes des consommateurs qui questionnent tous les biens et les services qu’elles proposent, sur au moins trois aspects essentiels pour eux : sont-ils utiles, accessibles, durables4 ? Dans ce contexte, l’influence de la publicité a changé, elle a été encadrée au nom d’un droit à l’information juste et a mis son imaginaire au service des qualités des produits et services demandés par les consommateurs.

On a substitué à des objets périssables, fragiles, complexes, irréparables, des objets plus robustes, réparables et accessibles.

La démarche low-tech a remis l’outil au service de l’humain et de la société.

La question du bon outil, de la juste technique est une culture qui a progressivement gagné l’ensemble de la société. Les individus souhaitaient reprendre la main sur leurs objets, gagner en autonomie, retrouver un espace pour leur créativité. Grâce à cela, on a réduit drastiquement l’empreinte carbone des produits neufs, qui ne cessait d’augmenter jusque 2020 encore.

On a mis en place au niveau national un important réseau de Repair cafés/fab lab/ateliers, en capacité de produire et réparer en proximité une quantité significative des biens courants en ameublement, électroménager, équipements de mobilité… Les SAV des produits se sont rapprochés des lieux de consommation.

Les entreprises ont innové dans leurs modes de production et de consommation mais aussi dans leurs gouvernances. Elles se sont beaucoup interrogées sur la valeur d’usage de leurs produits, sur leurs contributions à la gestion des communs, sur leurs impacts sociaux et environnementaux. Car la société les y a poussées. Elles ont inventé des modèles d’affaires équilibrés. Des enseignes de sport offrent désormais des services de mobilité douce en proximité, les magasins de bricolage sont devenus de vrais laboratoires où on expérimente et on échange des savoir-faire techniques en matière de construction, de réparation. Les magasins de vêtements prêtent, louent, réparent, apprennent à coudre toutes sortes de textiles. Elles sortent de la seule logique de production/distribution pour répondre aux besoins. Elles s’interrogent également sur la juste taille de leurs entreprises. Au fil des ans, de nombreuses activités se sont relocalisées, les chaînes de valeur et les outils de production se sont simplifiés, toujours en cherchant la bonne échelle, du très local à l’international quand c’est nécessaire : certains objets ‘complexes’ et utiles (tracteurs, etc.) sont encore construits par des réseaux de moyennes et grandes entreprises ; d’autres objets plus simples (outillage, chaussures, habits…) sont produits dans des petites entreprises, des usines locales, des ateliers. Autant que possible, les entreprises privilégient la proximité entre lieux de production et bassins de consommation.

Les sphères marchande et non-marchande cohabitent : troc, dons, aides aux travaux, échanges de services et de compétences... Le nombre de coopératives a explosé. Elles gèrent par exemple la production et la distribution des « essentiels » en électricité (méthanisation, barrages, éoliennes, panneaux solaires), mais aussi en matière d’alimentation, d’habitat…

Si la recherche de la simplicité et de la réparabilité a favorisé des objets low-tech, les nouveaux arbitrages n’ont pas abouti à abandonner les objets high-tech :

- Ils ont été recentrés sur des usages véritablement utiles, et on les regarde au contraire avec bienveillance : ils sont là pour rapprocher, pour émanciper des tâches difficiles5…

- Ils font l’objet – comme les autres ! – d’une écoconception exigeante.

- Ils ne permettent plus de constituer d’immenses bases de données aux usages délétères comme autrefois. On a compris que le Big data prenait des allures de Big brother, et les États ont construit de nouvelles régulations.

3. Troisième basculement : une société adaptative

La pandémie de la Covid-19 nous a rappelé ce qui était absolument indispensable au fonctionnement d’un territoire et à la qualité de vie de ses habitants : santé, alimentation, énergie, logistique, éducation, services urbains de gestions des eaux, des déchets, télécommunications, éducation, culture… Elle nous a révélé aussi une partie de nos vulnérabilités. Le chemin jusqu’en 2040 a été ponctué de chocs (sanitaires, sociaux, environnementaux, énergétiques…) qui nous ont interpellés, questionnés et qui ont bouleversé nos valeurs et notre organisation. On s’est demandé à chaque fois comment être plus résilients, comment nous adapter au mieux.

Désormais on prend les problèmes par les territoires. C’est à cette échelle :

- qu’on évalue périodiquement les risques et les vulnérabilités associées avec l’ensemble des parties prenantes (société civile, État, entreprises, recherche, assurances…),

- qu’on s’efforce de répondre aux besoins essentiels, dont une partie s’achète avec des monnaies complémentaires pour favoriser les circuits courts,

- qu’on mesure les ressources disponibles, les incidences de nos actions… qu’on s’assure en permanence l’utilisation soutenable de l‘énergie et des ressources locales,

- qu’on teste notre résilience aux chocs écologiques et sanitaires par des mises en situation régulières, qui nous aident à faire progresser en permanence notre organisation et nos techniques,

- qu’on expérimente hors des cadres établis – droit reconnu par la nouvelle constitution décentralisée – avec de véritables marges de manoeuvre,

- qu’on forme beaucoup plus largement (dans le même esprit que les formations premiers secours) aux savoirs techniques essentiels pour assurer une autonomie et une résilience sur les besoins essentiels (cultiver, construire, réparer, soigner, échanger, co-construire, savoir en matière de gestion des biens communs, connaissance de la faune et de la flore, gestion des eaux pluviales…).

Ce chemin a permis de nous encapaciter.

Il a permis de relocaliser des activités essentielles à notre résilience,

de créer des emplois, de retisser des liens essentiels en proximité.

Il a aussi permis de développer des liens de coopérations inter-territoriales forts pour assurer une résilience plus robuste aux différentes échelles.

L’État (ou les pouvoirs publics en général) n’a pas été pour autant rangé au placard. Il s’est replacé dans un rôle de stratège qui fait bouger les lignes :

- Il est attentif aux expérimentations territoriales qui fonctionnent et transforme autant que de besoin les cadres réglementaires pour en favoriser l’essaimage. On est devenu une société apprenante, confiante dans l’intelligence collective. Les concertations citoyennes autour de grands sujets sociétaux se sont multipliées depuis la première Convention Citoyenne pour le Climat en 2020. On a par exemple abouti à la mise en place de la sécurité alimentaire.

- Son pouvoir prescriptif (commandes publiques, subventions…) permet à de multiples initiatives low-tech de réussir un saut d’échelle dans de nombreux domaines (habitat, mobilité, agriculture…).

- Il utilise son pouvoir réglementaire, normatif : il a par exemple interdit les produits dont le niveau de pollution était incompatible avec ce que l’environnement pouvait admettre. Si les efforts produits aujourd’hui présentent de réels résultats, c’est parce qu’on a cessé, comme on le faisait au début du siècle, d’inventer de nouveaux produits polluants à mesure que l’on retirait les plus anciens du marché… Comme ces 4x4 urbains qui étaient devenus en 2020 la deuxième source de hausse des émissions du pays6, et dont on tolérait la généralisation au moment même où l’on distribuait des primes pour retirer les véhicules anciens les plus polluants… On est enfin sortis de cette schizophrénie.

- Il a inversé la logique fiscale en augmentant la taxation des objets neufs ou produits à l’autre bout du monde, et en allégeant celle sur le travail, encourageant ainsi à réparer plutôt qu’à remplacer, et favorisant l’intensité en emploi des processus de production. Il a aussi régulé les flux financiers spéculatifs.

- Il accompagne la prise de risque sur la recherche et l’innovation en poussant le développement des innovations low-tech et leur combinaison avec les high-tech. La question de l’innovation a été centrale dans la transition vers des villes sobres, résilientes face aux chocs, inclusives. Le champ est large : il y a bien-sûr des innovations technologiques mais aussi des innovations de méthode en utilisant par exemple des solutions robustes éprouvées, combinées autour de nouveaux enjeux. Les démonstrateurs, vitrines des expérimentations ont constitué des leviers pour les généraliser. Au final, les innovations sont partout : dans le droit, la loi, la politique, l'institution, et même dans la constitution.

- Il anime, facilite les coopérations inter-territoriales pour jouer des complémentarités et assurer la mise en place d’échelles fonctionnelles pour la résilience. Les territoires ruraux et les villes moyennes ont retrouvé une dynamique démographique favorable, avec l’exode urbain important qui a suivi la période de la Covid-19. Ce sont dans un premier temps les cadres des grandes villes qui ont fait ce choix, avant que l’État ne soutienne une politique nationale d’accompagnement à la désurbanisation au profit des villes moyennes et des campagnes.

- Il mène une diplomatie active en matière environnementale, notamment au sein de l’Union européenne.

En 2040…

Nous avons parcouru tout ce chemin pour réaliser nos aspirations profondes, qui ne sont plus tout à fait celles des Trente glorieuses.

La convivialité, l’humilité, l’effort, l’adaptabilité et un rapport au monde plus concret sont devenus le nouvel idéal de vie. On a remis du sens dans nos vies.

On souhaite transmettre une Terre en meilleur état que celle qu’on a reçue. On est fiers de ne pas tout détruire. On se sent plus indépendants, plus autonomes dans notre capacité à subvenir à nos besoins, mais aussi plus liés à ceux avec qui on a choisi de coopérer, de travailler, de gérer les communs en proximité. On se débrouille mieux.

Et notre travail est en accord avec nos convictions. On connaît les limites qu’on ne doit pas dépasser, on appréhende mieux notre place dans le vivant. À la culture du développement et de la productivité a succédé cette nouvelle philosophie.

D’ailleurs, on ne mesure plus le bonheur avec des indicateurs de croissance, mais avec des indicateurs de constance, ou d’équilibre, qui évaluent le bon fonctionnement de nos métabolismes physique et sociétal.

Nous nous sommes débarrassés au passage des deux névroses qui avaient caractérisé l’entrée dans le XXIe siècle : la névrose du trop-plein et la névrose du vide. Les uns vivaient des vies trop rapides, trop remplies, avec l’ambition de les gorger d’intensité, tandis que les autres déambulaient dans des vies vides de sens, privées de reconnaissance, voire du plaisir de contribuer. Les nouveaux modes de vie ont aussi permis de réduire considérablement leur empreinte environnementale. Et ce n’était pas un moindre défi.

On y est arrivés en prenant du recul sur les excès des décennies précédentes :

- Le trop-plein d’activités, qu’on s’infligeait parfois volontairement, et l’excès de vitesse qui en découlait. On courrait tout le temps. Mais on ne savait plus pourquoi. Cette vitesse, permanente, écrasante, qui rétrécissait tant notre réflexion. On a ralenti.

- La surconsommation, l’amoncellement d’objets dont on ne questionnait plus, en définitive, l’utilité, l’accessibilité ou l’impact social ou environnemental, et qui finissaient en déchets…

- La multiplication des innovations technologiques inutiles. La notion de progrès est désormais au centre des réflexions.

- La disparition d’espèces auxquelles nous étions attachées, mais qui ne pouvaient survivre à nos modes de vies, à notre propension à dévorer leurs habitats, à prendre toute la place.

- Le refus de voir nos limites et celles de notre planète, du moins de les traduire en décisions. Car nous les devinions. Désormais, on regarde avec lucidité les incidences de ce qu’on fait – de ce qu’on mange, transforme, détruit, rejette – et c’est presque devenu un art de vivre !

On a renoué avec le collectif :

- Dans des espaces ouverts et coopératifs, qui aident à questionner ensemble le sens des choses, à gérer les communs, à imaginer ensemble aussi.

- On a repris le goût d’apporter aux autres, et la reconnaissance sociale vient de ce qu’on donne, plus de ce qu’on prend ou de ce qu’on expose. C’est une société qui se veut plus inclusive, apaisée, chacun peut y trouver sa place. Quel que soit son âge, son genre et son origine sociale, on a une place égale. Les liens entre les générations sont encouragés et les occasions de rencontres plus nombreuses.

- Une grande partie de la population suit des formations pour apprendre à réparer, transformer, recycler. Les savoir-faire techniques se sont démocratisés. On a mis fin à l’obsolescence programmée des biens de consommation. Les entreprises se sont adaptées, l’artisanat est en plein essor. L’agriculture privilégie les circuits courts. On a remis les mains dans la terre. Des millions de personnes ont changé de boulot ou diversifié leurs activités, et ce quel que soit leur niveau de qualification.

- On partage les travaux pénibles. Chacun y contribue en fonction de ses capacités et tout au long de sa vie.

- On regarde les territoires autrement : comme des bassins de vie plus réduits et aux rythmes apaisés, avec des identités locales, des lieux de rencontre, de diversité culturelle, des liens de production et de consommation plus sobres et plus concrets. On vit dans des territoires maillés entre eux et ouverts sur le monde. La question de la bonne taille et de l’échelle fonctionnelle est sous-jacente à tout projet. On fait moins, mais ce que l’on fait compte.

- On a repensé notre place dans le vivant. Les humains se considèrent comme une espèce parmi les autres qui a besoin des autres. Les villes se sont adaptées en conséquence.

Dans nos loisirs et notre quotidien :

- On se déplace autrement : moins, plus lentement, en proximité, avec des mobilités plus douces (marche, vélo sous toutes ses formes…). La voiture répond à des usages précis. Elle est plus sobre, son utilisation est souvent partagée. Le voyage est plus rare. Il est dépaysant, lent et sensible. Il permet des échanges plus profonds, des enseignements plus denses. Il aide à percevoir la finitude de la planète et à l’envisager comme une maison commune.

- Les familles et les amis se rapprochent géographiquement.

- Les chemins de fer assurent le fonctionnement des lignes, et même rouvrent certaines petites gares (prendre le train, c'est plus lent, et on prend la mesure des distances quand on traverse le pays).

- On s’écrit des lettres, plutôt que des textos.

- La culture pour tous est devenue réalité, aussi bien dans la production que la consommation culturelle. Elle est un facteur essentiel d’identité et de cohésion sociale. Les savoir-faire artisanaux sont valorisés.

- On marque plus les étapes de la vie, on apprend à accepter la mort.

On n’a pas tout jeté du monde de 2020 :

- Si on a relocalisé certaines productions, on ne s’est pas renfermé sur nous-mêmes. Les échanges commerciaux se font aux bonnes échelles fonctionnelles. Le goût du voyage et de l’échange interculturel sont restés, seules les modalités du voyage ont changé.

- Les entreprises existent encore, mais se sont réinventées pour répondre aux attentes sociales nouvelles.

- Les low-tech sont venues traduire le goût pour la sobriété, mais les high-tech les accompagnent, là où elles sont indispensables (santé, gestion des réseaux et des flux…).

En définitive, c’est surtout le fatalisme qu’on a balancé !

Et moi dans tout ça ?

Je fais partie de la famille du vivant. J’appréhende mieux les équilibres que je dois préserver et les limites que je ne dois pas dépasser, ma juste place. J’ai conscience que je fais partie d’un tout, que je suis une espèce parmi les autres et qui a besoin des autres. Je suis fier de ne pas détruire, de réparer petit à petit les dégâts passés. J’ai plus de temps et d’espace pour rêver et imaginer. Je suis moins stressé, plus apaisé, plus confiant.

Dans ma vie professionnelle, j’ai le sentiment d’avoir le temps de bien faire les choses. Je fais de mon mieux, j’ai le sens de l’effort parce que je sais qu’il est juste et utile. Mon travail contribue à mon épanouissement et me permet d’apporter à la société mes engagements et mes talents. Je peux avoir plusieurs activités très différentes, être par exemple agriculteur et ingénieur, plombier et instituteur.

Je suis reconnu pour ce que je suis, mes capacités. Je me sens plus libre dans la gestion de mon temps tout au long de ma vie. Je me débrouille mieux. Je me sens à la fois plus indépendant, mais aussi plus lié aux autres humains et non humains. Je choisis le collectif, je ne le subis pas. Ma voix compte, je sens que j’ai du pouvoir sur ce qui m’entoure.

J’ai une culture scientifique et humaine solide qui me permet de mieux appréhender la complexité et de mieux m’adapter. Je la renouvelle tout au long de ma vie, et la transmets aux autres. J’expérimente sans avoir peur d’échouer. Je n’ai plus peur de tout perdre si je me trompe. Il n’y a plus de choix irréversibles. Je ne me définis plus comme un intellectuel ou un manuel.

J’ai plus de temps et d’espace pour rêver et imaginer. Le monde de 2060 qui, déjà, s’ouvre à moi.

Laurent Le Corvoisier, Adeupa, Cristina Lopez et Odile Soulard, L'Institut Paris Region. Design graphique : Pascale Guery

Avec la collaboration du groupe de travail : Philippe Bihouix, AREP ; Quentin Mateus, Lowtechlab ; Marc Barra, Cécile Diguet, Alienor Heil-Selimanovski, Léo Mariasine, Florian Tedeschi, L'Institut Paris Region

1 www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-low-tech-des-innovations-pour-la-resilience-des-territoires.html

2 « Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. » (Emmanuel Macron, adresse aux Français, 13 avril 2020).

3 Cf. Philippe Bihouix, L’Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable (2014) et Le Bonheur était pour demain. Les rêveries d'un ingénieur solitaire (2019).

4 lowtechlab.org/fr/la-low-tech

5 Simondon « l’objet technique a son humanité : celle des hommes qui ont employé leur ingéniosité à le concevoir et leur talent à le réaliser. Il mérite d’être regardé avec clémence. Il ne menace pas de déshumaniser l’homme, c’est l’homme qui le déshumanise en le regardant comme une menace externe et non comme sa création. »

6 Un rapport de WWF en 2020 estime que les 4,3 millions SUV vendus en France en une décennie ont une empreinte carbone équivalente à 25 millions de citadines électriques. Le poids moyen des voitures a augmenté de 14 % en 10 ans et la puissance moyenne de 21 % (véhicules essence). Lien, cliquez ici.

Cette page est reliée aux catégories suivantes :

Aménagement

|

Économie

|

Commerce et consommation

|

Économie créative

|

Innovation et clusters

|

Tiers-lieux

|

Sobriété énergétique

|

Environnement urbain et rural

|

Développement durable

|

Podcast