À la redécouverte des légumes franciliens et de leurs terroirs

La production francilienne de fruits et légumes couvre 10 % des besoins contre 95 % à la fin du 19e siècle… Pour autant, les surfaces cultivées en légumes augmentent à nouveau après des décennies de déclin, les circuits courts et les cultures nourricières sont plus que jamais plébiscités. Et si l’Île-de-France renouait avec ses légumes ? L’histoire des terroirs légumiers témoigne d’un pan méconnu du riche passé agricole de la région. La diversité, la qualité et l’organisation des productions légumières d’hier pourraient inspirer le « redéveloppement » de productions locales adaptées aux enjeux contemporains, tant alimentaires qu’environnementaux. L’histoire des productions légumières est indissociable du dynamisme économique et social de la capitale. Des terroirs ont été façonnés et transformés pour répondre à une demande toujours croissante. L’organisation commerciale aux Halles de Paris est issue de la volonté administrative et politique de créer l’abondance et de favoriser les prix bas pour garantir la paix publique. Cette histoire reste encore méconnue mais peut contribuer à esquisser des réponses aux enjeux alimentaires, sociaux, environnementaux et climatiques.

La place particulière des légumes

Si certains fruits, comme les pêches de Montreuil, étaient autrefois glorifiés au point d’en faire des « objets d’art », les légumes ne jouissaient pas du même prestige. Toutefois, chaque époque a eu ses légumes « à la mode » : l’artichaut au 17e siècle, l’asperge aux 18e-19e, le chou-fleur aux 19e-20e, etc. À côté de ces légumes d’exception, les « gros légumes » – pommes de terre, carottes, choux, navets, poireaux… – servaient de base à l’alimentation paysanne et ouvrière en complément du pain. Chez les populations aisées, ils entraient dans la composition des bouillons ou de sauces, mais apparaissaient rarement sur la table. Les légumes qui servaient à se distinguer ont fini par se démocratiser, gagnant peu à peu toute la population. De nouvelles variétés font alors leur apparition et les quantités produites augmentent, entraînant une baisse des prix. La région parisienne se classe dès lors parmi les premières régions productrices de légumes. Les paysans sélectionnent des variétés adaptées à leur système de production, au terroir et à la demande. Les villages donnent même leur nom aux différentes variétés créées, plébiscitées par les consommateurs : petit pois de Clamart, oseille de Belleville, oignon des Vertus, chou de Vaugirard, asperge d’Argenteuil. Plus de 300 variétés portent ainsi le nom d’une commune d’Île-de-France. Paris règne avec 52 appellations : concombre blanc long parisien, potiron jaune de Paris…

De l’origine des grands systèmes légumiers

Une dizaine de « terroirs » légumiers se sont développés en Île-de- France au cours du temps, soit concomitamment, soit successivement, en fonction de la demande et de l’organisation des marchés. Le fonctionnement des Halles de Paris et des carreaux forains a ainsi orienté les types et les modes de production. Historiquement, il y avait deux types de producteurs de légumes. D’un côté, les jardiniers-maraîchers parisiens cultivaient des légumes fins et chers pour les vendre quotidiennement aux Halles à une place numérotée attitrée ; de l’autre, les cultivateurs de banlieue vendaient des « gros légumes » et fréquentaient le carreau des Halles deux fois par semaine, se plaçant par ordre d’arrivée.

Le maraîchage, la plus emblématique des productions légumières

Le maraîchage parisien, né au Moyen Âge avec les courtilliers1, s’étend dès le xiie siècle grâce à l’assèchement de marais. Face à la concurrence des producteurs périphériques (Aubervilliers, Bonneuil), les maraîchers parisiens adaptent au fil du temps leurs techniques : spécialisation dans les primeurs, culture sous cloches et châssis, intensification au xixe siècle avec une culture quasi perpétuelle. Innovant et intensif, ce modèle urbain produit jusqu’à 25 kilogrammes de légumes par mètre carré grâce à l’eau et au fumier en abondance. Progressivement exporté en banlieue, il façonne l’espace urbain mais décline au xxe siècle face à des méthodes de production plus économiques.

Les terroirs légumiers aux alentours de Paris

Au 17e siècle, la plaine des Vertus près d’Aubervilliers cultive de gros légumes sans arrosage sur 150 hectares. Elle passe à 2 000 hectares au xixe siècle en assurant jusqu’aux trois quarts de l’approvisionnement parisien en gros légumes. La plaine de Croissy (400 hectares) produit navets, carottes et poireaux, optimisant les cycles de culture. Bonneuil se spécialise dans les choux, atteignant 200 hectares au xixe siècle. Parallèlement, autour des petites villes franciliennes, un système vigneron associe vigne et polyculture. Dès 1840, le chemin de fer relie les terroirs à Paris, favorisant la spécialisation en fruits et légumes au détriment de la vigne. Dans les boucles de la Seine et autour de Pontoise, l’épandage des eaux usées au xixe siècle accroît les surfaces cultivées mais entraîne une crise de surproduction. Au 20e siècle, les risques sanitaires liés aux eaux usées provoquent l’interdiction de certaines cultures alimentaires, transformant durablement le paysage agricole francilien.

Entre déclin et redécouverte

Jusque dans les années 1970 les surfaces en légumes occupent une place importante dans le paysage francilien, dépassant les 15 000, voire les 20 000 hectares en 1960, avec toutefois des évolutions dans les modes de production. Ainsi, après le formidable essor du maraîchage dans la première moitié du xxe siècle, les cultures légumières de plein champ prennent le relais. La seconde moitié du xxe siècle voit apparaître de nouveaux centres légumiers dans des projets d’aménagement (Périgny-Mandres-les-Roses, plaine de Bière, etc.) conçus pour relocaliser la production. Toutefois, cela n’empêche pas le déclin général des surfaces cultivées en légumes à partir des années 1970. La chute est vertigineuse jusque dans les années 2000 puis ralentit entre 2000 et 2010. En réaction aux scandales alimentaires (vache folle, poulet à la dioxine, lasagnes à la viande de cheval…), au changement climatique et à diverses crises, les consommateurs en quête de sens et de reconnexion à leur système alimentaire se tournent vers le bio, le local, les circuits courts, la végétalisation de l’alimentation. Ces tendances font la part belle aux légumes et accroissent la demande. Et… la production suit. Les recensements agricoles de 2010 et 2020 sont sans équivoque : on passe ainsi de 437 exploitations franciliennes cultivant des légumes frais sur 3 650 hectares à 545 exploitations sur 4 370 hectares. Près de neuf exploitations sur dix faisant du maraîchage vendent leurs produits en circuits courts2 et un tiers des exploitations bio franciliennes produisent des légumes (1 420 hectares en 2023)3. Ces tendances sont soutenues par les politiques publiques (recommandations santé du PNNS avec le programme national nutrition santé, loi EGALIM, loi Climat et Résilience…) et par le développement de stratégies alimentaires locales prônant une alimentation plus durable favorable à la consommation de légumes, à l’instar de l’instauration des repas végétariens dans les cantines. Beaucoup d’efforts sont faits pour développer l’offre locale, principalement focalisée sur les débouchés en restauration collective, avec la création de légumeries et de plateformes d’approvisionnement. Stimulées par la crise du Covid-19, ces tendances ont ensuite été mises à mal par l’enchevêtrement de crises qui se cumulent, énergétique, géopolitique et inflationniste. Les consommateurs sont pris entre leurs aspirations environnementales et l’augmentation des prix des produits alimentaires. Si l’inflation s’est desserrée ces derniers mois et que les fruits et légumes ont été moins touchés que d’autres produits frais dans les arbitrages des acheteurs, il est toutefois un peu tôt pour se prononcer sur l’impact de ces bouleversements sur la production, de surcroît variable selon les légumes. Il est sûr que les attentes de la population et les politiques mises en place ont une influence directe sur la production.

Dans un contexte agricole et périurbain difficile, les agriculteurs devront une nouvelle fois s’adapter au marché et à ses demandes. De manière plus anecdotique en termes de volumes, mais intéressante d’un point de vue sociétal, le développement de l’agriculture urbaine participe également à cette réappropriation des légumes par les citadins. On compte ainsi en Île-de-France plus de 1 300 jardins collectifs, familiaux ou partagés, et environ 300 sites d’agriculture urbaine professionnelle. En tout état de cause, il faut bien garder en tête que la production francilienne (120 500 tonnes en 2023), malgré des hausses notables ces dernières années, ne saurait répondre aux besoins des Franciliens. Elle couvre moins de 10 % des besoins franciliens en fruits et légumes – environ 15 % pour les besoins en seuls légumes… Les produits viennent donc d’autres régions de France et du monde pour nourrir l’Île-de-France. L’approvisionnement repose sur toute une filière, avec des acteurs et des flux interdépendants. À titre d’exemple, 1 220 000 tonnes de fruits et légumes passent chaque année par le marché d’intérêt national de Rungis. Si la production francilienne en fruits et légumes ne peut donc suffire ni en quantité, ni en diversité, les marges de progrès sont grandes pour redévelopper et structurer cette filière en prenant en compte la diversité des producteurs et celle des différents marchés à approvisionner : restauration collective et commerciale, grande distribution, commerçants, marchés forains, paniers et autres systèmes de vente directe.

D’hier à demain… comment réinventer nos terroirs légumiers ?

Dans ce nouveau rapport à l’alimentation, des opportunités s’ouvrent pour développer à nouveau les cultures légumières en tenant compte des spécificités et des savoir-faire franciliens. Ces modèles restent bien sûr à adapter aux contraintes et aux besoins actuels et futurs. Il s’agit de les moderniser tout en conservant l’esprit. Maraîchage, semi-maraîchage, légumes de plein champ, modèle associant vigne-verger et maraîchage, agriculture urbaine, en bio ou conventionnelle… Les réponses sont multiples et complémentaires. Elles traduisent combien ces productions légumières ont été, et continuent d’être, un formidable terreau d’adaptation, d’expérimentation et d’innovation.

Une logique de terroirs

La connaissance fine des terroirs anciens et de leur évolution est nécessaire à leur préservation, à leur redécouverte et à de nouvelles créations. Les sols, longuement amendés, représentent une richesse en soi. En déménageant, les maraîchers emportaient autrefois avec eux la couche superficielle de terreau. Les anciennes variétés locales, développées pour chaque terroir, présentent l’intérêt d’être particulièrement adaptées à nos sols et climats. À partir des variétés recensées et conservées par le Centre régional des ressources génétiques d’Île-de-France, un travail complémentaire avec les semenciers et les grainetiers pourrait être intéressant. À l’instar de certains chefs étoilés qui travaillent les légumes anciens, les variétés franciliennes pourraient être utilisées pour réintroduire des saveurs oubliées. Enfin, les savoir-faire et les outils sont un patrimoine à retrouver (par des enquêtes ethnographiques, par exemple), à préserver et à valoriser. À cet égard, un conservatoire des outils pour les cultures légumières est installé à la ferme urbaine de Saint-Denis4. Les modèles « sols-climat-techniques » mis en place hier peuvent aujourd’hui être réexplorés pour implanter de nouvelles cultures. L’étude de microclimats urbains peut aussi être intéressante pour la ville et les cultures. À l’instar du fumier de cheval, de nouvelles sources de chaleur – chauffage urbain, datacenters, méthanisation, etc. – peuvent être utilisées pour les serres, par exemple. À l’inverse, les cultures en ville peuvent contribuer à faire face aux dérèglements climatiques : îlots de fraîcheur en période de canicule ou encore zones d’expansion des crues.

Une logique d’économie circulaire et de métabolisme urbain

En lien étroit avec la ville, les cultures légumières ont servi à recycler les fumiers des animaux et les boues urbaines. Aujourd’hui encore, la ville, ses habitants et leurs déchets peuvent servir de ressources pour boucler les cycles de matières (azote et phosphore). Marc de café, déchets verts, cartons… mais aussi excreta humains sont à mobiliser. Les initiatives et expérimentations se multiplient : composteurs, méthaniseurs, toilettes sèches, récupérateurs d’urine, etc.

Une logique d’innovation permanente

Parmi les pistes d’innovation, l’intensivité est toujours d’actualité pour se distinguer des autres marchés : l’intensivité dans l’utilisation des substrats et des solutions nutritives (hydroponie, aéroponie…), l’intensivité écologique (permaculture)… Assolements et techniques, en pleine terre et hors-sol, sont en perpétuelle réinvention. De nouveaux modèles de transformation, de commercialisation et de logistique sont également à trouver. Ces quelques pistes restent à approfondir pour développer à nouveau des productions légumières locales qui répondent aux enjeux contemporains d’alimentation durable, mais aussi aux exigences environnementales, en particulier en termes d’adaptation aux sols et aux climats. Il s’agit là de pierres à l’édifice vers une plus grande résilience alimentaire et environnementale des métropoles.

Vers un nouveau modèle d’exploitation maraîchère

L’Institut Moreau-Daverne à Cannes forme les maraîchers de demain en leur apprenant les techniques des maraîchers parisiens du xixe siècle. Il s’agit de « nano-maraîchage », sur des parcelles avoisinant 1 000 m2 où l’intensité des semis et plantations permet d’atteindre de prodigieux rendements. L’objectif est, dans un premier temps, d’égaler les maraîchers qui, au xixe siècle, produisaient l’équivalent de 100 000 euros sur 1 000 m2 et, pourquoi pas, les dépasser. Des expérimentations, en banlieue de Bruxelles, s’en approchent déjà… ■

Laure de Biasi, ingénieur en agronomie, cheffe de projet agriculture, agriculture urbaine et alimentation durable à L’Institut Paris Region

Jean-Michel Roy, docteur en histoire, ethnographe, consultant, chercheur associé INRAE écodéveloppement Avignon

Cet article se base sur les travaux réalisés par Laure de Biasi et Jean-Michel Roy, en particulier sur La grande histoire des légumes et de leurs terroirs en Île-de- France, Note rapide Environnement, n° 868, octobre 2020, Institut Paris Région, https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/la-grande-histoire-des-legumes-et-de-leurs-terroirs-en-ile-de-france/ Voir aussi la plateforme en ligne « Terroirs et renommée ».

1. Jardinier en vieux français. Les courtilliers cultivaient un jardin attenant à une ferme ou un enclos champêtre.

2. Agreste, Recensement agricole 2020.

3. GabÎdF 2023.

4. Voir p. 58.

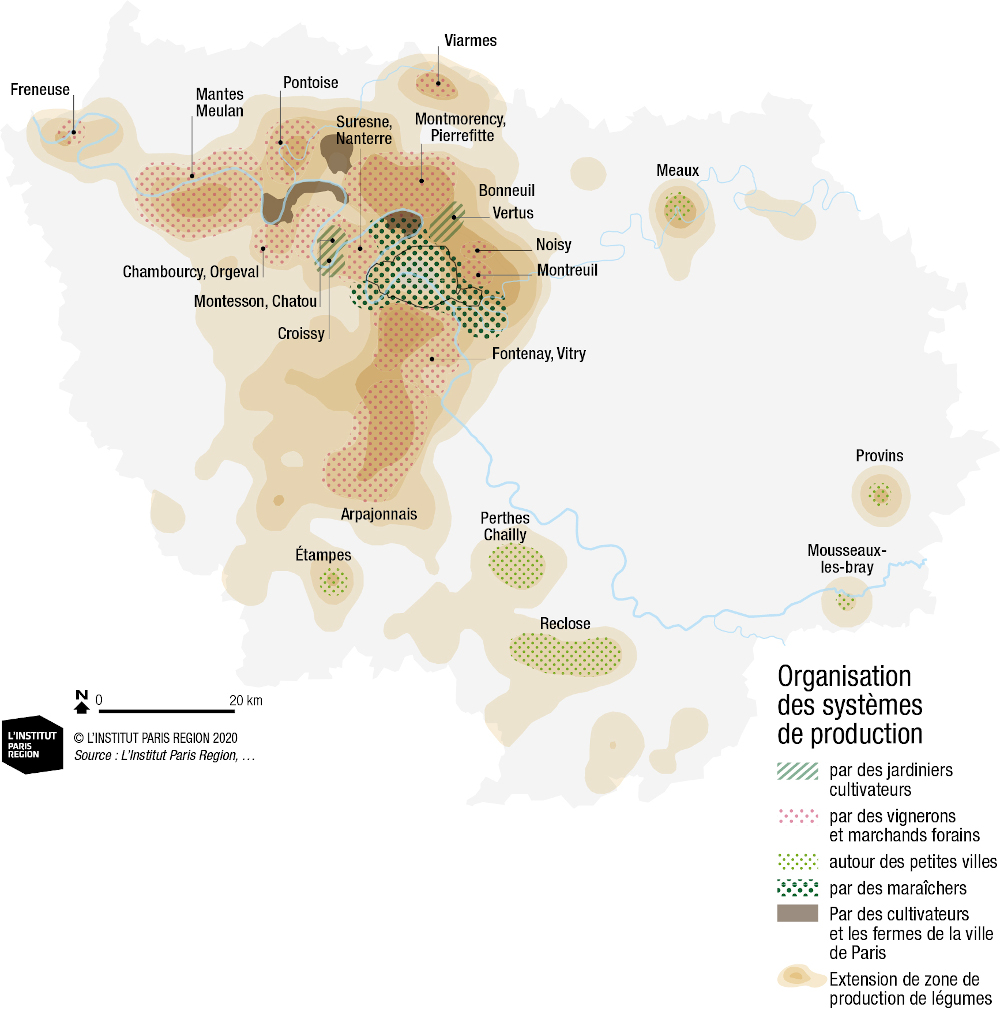

Les cultures légumières en 1900

En 1900, Paris et les Yvelines (ex-départements de la Seine et de la Seine-et-Oise) sont les principales zones de production de légumes et fournisseurs de la capitale. Les pôles maraîchers anciens sont toujours en place aux portes de la capitale, malgré l’urbanisation et l’industrialisation de la banlieue. Un élargissement de la zone de production selon un axe nord-sud s’est opéré au xviiie siècle et se renforce au début du xxe siècle de Viarmes à Arpajon, et dans de grandes plaines légumières (plaines des Vertus, de Croissy, de Bonneuil, etc.). Le développement vers le nord-ouest, déjà palpable à la fin du xviiie siècle, est indéniable en 1900, avec Pontoise, le Mantois, la région de Freneuse et de Bonnières, ainsi que celle de Chambourcy et de Poissy, portées essentiellement par des systèmes vignerons. Quelques petits pôles légumiers, plus isolés, complètent ce tableau pour la partie seine-et-marnaise.

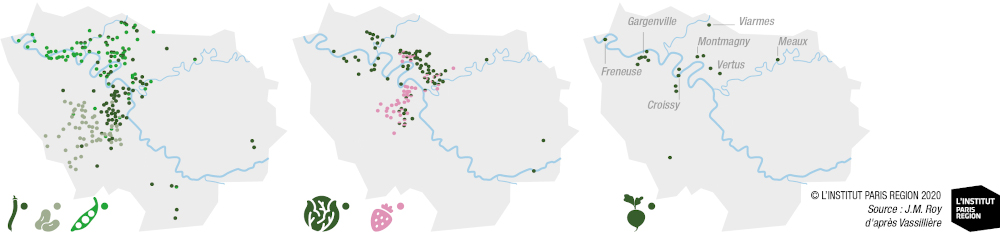

Chaque production est adaptée à un terroir. Ainsi, pour tirer au mieux parti des sols et des climats, on ne cultive pas au même endroit haricots et pois, fraises et choux, etc. Le haricot sec est une spécialité des terres argilo-sableuses du sud-ouest de la région. Les pois primeurs se cultivent principalement dans les terres calcaires de l’ouest, adoucies par le climat de la Seine. Les fraises abondent sur les coteaux du sud, autour de Longjumeau, ou au nord d’Épinay-sur-Seine. Les choux aiment les terres argileuses du nord. Une autre image de la finesse des terroirs est donnée à travers la culture des navets : il y a autant de variétés de navets que de sols, de micro climats et de savoir-faire. Ainsi, en Île-de-France, une dizaine de variétés de navets voient le jour, toutes différentes les unes des autres.

À propos de cet article

Cet article est extrait du numéro 63 de la revue Papilles dédié à l'Île-de-France, éditée par l'association des Bibliothèques gourmandes.

Bibliothèques gourmandes œuvre pour la connaissance de la culture et du patrimoine gourmands de toutes origines en publiant une revue semestrielle Papilles, unique dans le paysage français.

Depuis plus de trente ans, cette association accueille les personnes de tous milieux professionnels, érudits ou candides, spécialistes ou curieux, qui s’intéressent à l’art culinaire sous toutes ses formes, et à tout ce qui touche à la table : son histoire, ses arts, ses industries, ses terroirs, ses pratiques et ses coutumes.

Cette page est reliée aux catégories suivantes :

Environnement urbain et rural

|

Agriculture et alimentation