La connaissance fine des aléas naturels ou technologiques, leur prise en compte dans l’aménagement des zones urbaines, l’existence de dispositifs réglementaires, à l’exemple des Plans de prévention des risques naturels (PPRn) en France, ou l’adaptation du bâti (normes de construction parasismique, protection contre les inondations…), sont autant de mesures de prévention pour rendre la ville moins vulnérable aux aléas. Le développement des outils d’observation et de prévision des événements (inondations, typhons, volcanisme…), et les systèmes d’alerte de la population qui doivent leur être associés, sont aussi des outils essentiels pour réduire le bilan humain des catastrophes. Mais encore faut-il que les populations soient préparées, aient une conscience, ou une « culture », du risque leur permettant de réagir, d’évacuer les zones à risques et de se mettre en sécurité. Tout le monde a en tête, par exemple, les images des populations des métropoles japonaises se protégeant aux premières alertes d’un séisme, ou qui, aux premiers signaux d’alerte du Covid- 19, ont « naturellement » développé des gestes de protection, comme le port du masque encore plus automatique dans les espaces publics. De même, les évacuations massives de dizaines de milliers d’habitants à l’approche du cyclone Irma ou lors des gigantesques feux de forêts aux États-Unis témoignent d’une véritable culture du risque. Enfin, face à des catastrophes majeures impactant des zones urbaines denses, la gestion de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de sinistrés (à évacuer, à reloger, à faire vivre plus ou moins durablement dans des conditions dégradées…) peut aussi apparaître comme un facteur de vulnérabilité. La gestion de crise, son anticipation, son organisation, les moyens techniques, sanitaires et humains disponibles pour répondre aux secours, sont également essentiels.

Cette variabilité des dommages, – humains et matériels – met en évidence que tous les systèmes métropolitains ne sont pas égaux face aux risques. D’ailleurs, l’UNDDR5 a récemment souligné que 92 % de la mortalité attribuée aux catastrophes naturelles signalées au niveau international depuis 1990 est survenue dans des pays à revenu faible ou intermédiaires, et que les habitants des pays pauvres sont sept fois plus susceptibles d’être tués par une catastrophe que ceux des pays riches.

Le monde s'urbanise

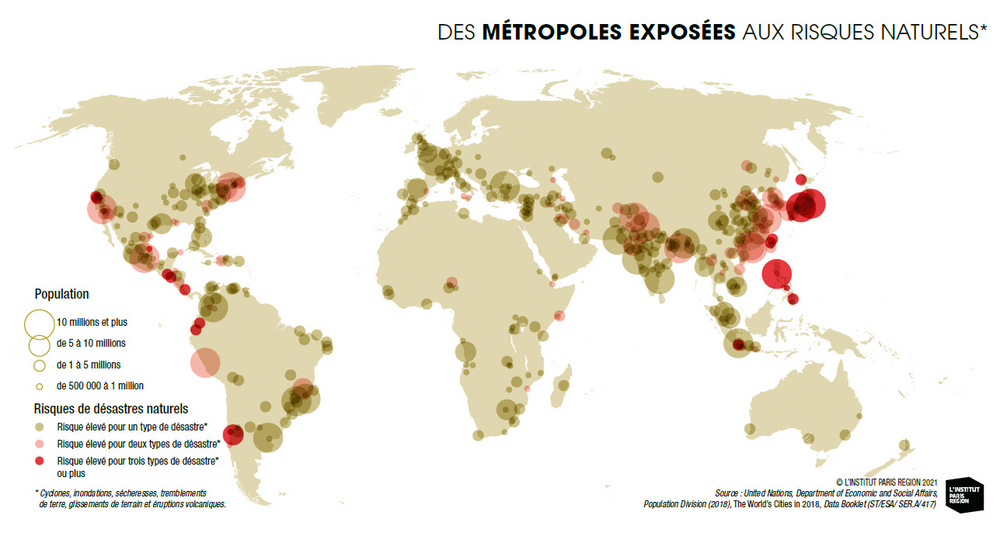

En 2018, environ 55 % de la population mondiale vivait dans des zones urbaines, contre 43 % en 1990. Ce mouvement s’inscrit dans une tendance profonde à la concentration des populations mondiales dans de très grandes agglomérations. Métropoles, mégavilles, ou encore métapoles, quel que soit le terme utilisé, c’est bien l’évolution des systèmes métropolitains vers le gigantisme, vers l’hyper-concentration, qu’il souligne. Cette tendance au gigantisme des villes n’est pas nouvelle*. Ce qui l’est plus, c’est l’accélération de ce processus et son inexorable diffusion à l’échelle mondiale. En 2014, on comptait 43 métropoles (villes de 5 à 10 millions d’habitants), abritant 300 millions de personnes (soit 8 % de la population urbanisée). Elles seront 63 en 2030, selon les travaux des Nations unies. En 2014 toujours, 36 mégavilles (villes comprenant plus de 10 millions d’habitants) regroupaient 12 % de la population urbaine**. Si la quête d’un optimum territorial est vaine la question de la taille*** d’un espace métropolitain et de ses limites pour qu’il puisse se développer sans accentuer ses propres fragilités se pose, au regard par exemple de sa dépendance aux territoires voisins ou lointains pour son approvisionnement (alimentation, ressources naturelles, énergie) et son fonctionnement.

* Voir Patrick Boucheron, Le Pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan (xive-xve siècles), École française de Rome, 1998.

** Tokyo avec ses 38 millions d’habitants est la plus peuplée, suivie de Jakarta (31 M), Dehli (25 M), Shanghai (35 M) et Séoul (24 M).

*** Le géographe Paul Bairoch estime, par exemple, que 500 000 habitants constituent la taille limite.