Diagnostic de l'Île-de-France dans le cadre du programme régional européen 2021-2027

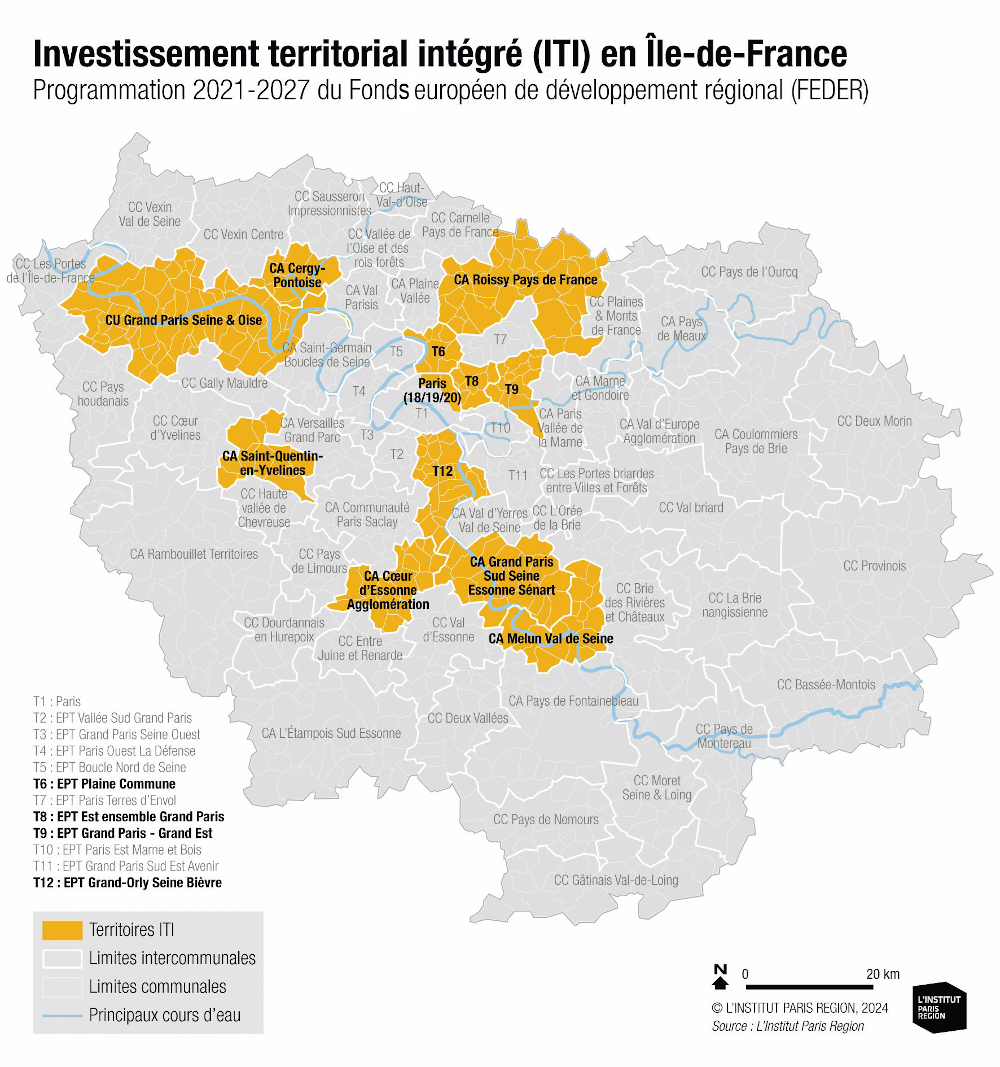

La Commission européenne a officiellement validé, le 24 octobre 2022, le Programme régional Île-de-France et bassin de la Seine FEDER-FSE+ 2021-20271, qui s’inscrit dans le cadre de la politique européenne de cohésion. La Région Île-de-France gère ainsi plus de 177 millions d’euros du Fonds européen de développement régional (FEDER) et 235,7 millions d’euros du Fonds social européen. Pour l’éclairer dans la préparation de ce programme, L'Institut Paris Region a publié en 2020 le diagnostic de l'Île-de-France, document rendu obligatoire par la Commission européenne. Quatre ans après, à mi-parcours, L’Institut est chargé d’actualiser ce document. Au-delà de l’exigence européenne, la mise à jour du diagnostic permet à la Région d’orienter au mieux ses appels à projets et de guider ses choix éventuels de réaffectation budgétaire, à l’intérieur des thématiques retenues pour la programmation 2020-2027. Le document est structuré en fonction des priorités du programme « une région plus verte, plus innovante et plus sociale » et des données mobilisables. La prise en compte des thématiques effectivement inscrites au programme 2020-2027 a néanmoins conduit soit à ajouter certains champs d’investigation non couverts dans la précédente version (rénovation thermique, décrochage dans l’enseignement supérieur), soit à les préciser (adaptation au changement climatique, nature en ville et biodiversité, économie circulaire, etc.), soit à en abandonner certains (mobilité des Franciliens, fret). Pour mémoire, douze territoires sélectionnés par la Région d’Île-de-France au titre des « investissements territoriaux intégrés » (ITI) bénéficient, en raison de leurs difficultés, d’une concentration de financements européens. Ce dispositif permet à ces territoires de mobiliser localement le FEDER pour soutenir leurs stratégies de développement territorial, en particulier en faveur du numérique, de la transition écologique et de l’économie circulaire. Ces territoires font l’objet d’un repérage précis dans le cadre des différentes cartes produites pour ce rapport.

Une région plus verte

L’Île-de-France fait face à des défis majeurs en matière de transition environnementale, notamment en ce qui concerne la rénovation énergétique, l’adaptation au changement climatique, la biodiversité et la gestion des ressources. Parmi les défis à relever :

Rénovation thermique et transition énergétique

La rénovation énergétique est un enjeu majeur pour lutter contre la précarité énergétique et atteindre les objectifs climatiques. La suppression des passoires thermiques concerne à la fois le parc social et le parc privé, ce dernier étant particulièrement complexe à rénover en raison du nombre de logements anciens et du poids de la copropriété.

Montée en compétences des professionnels : la qualité des rénovations dépend de la formation des professionnels et des syndics de copropriété sur les enjeux de l’efficacité énergétique.

Accompagnement renforcé des ménages : il est essentiel d’améliorer l’accompagnement et le conseil pour les propriétaires occupants et bailleurs.

Soutien aux énergies renouvelables : des dispositifs existent pour le soutien au développement de la chaleur et du froid renouvelable. Le déploiement des équipements solaires sur les parkings et les toitures constitue une opportunité, particulièrement en Île-de-France.

Adaptation au changement climatique

L’Île-de-France est fortement exposée aux effets du changement climatique, notamment les vagues de chaleur, accentuées par les phénomènes d’îlot de chaleur urbain (ICU), et entraînant une hausse des besoins en refroidissement. D’autres effets concernent le risque d’inondation et les tensions sur les ressources en eau.

Confort d’été et adaptation du bâti : la rénovation énergétique doit aussi prendre en compte l’amélioration du confort thermique estival.

Gestion des risques naturels : le territoire doit anticiper les risques de retrait-gonflement des argiles, d’inondation par ruissellement et d’incendie en forêt.

Protection de la ressource en eau : il est crucial de limiter l’artificialisation des sols et de favoriser la renaturation des cours d’eau pour préserver les nappes phréatiques et prévenir les crues.

De manière transversale : il est nécessaire de déployer massivement des solutions fondées sur la nature. La désimperméabilisation des sols, la renaturation d’espaces de pleine terre, la réouverture de petites rivières en milieu urbain, le développement des techniques alternatives de gestion des eaux vont permettre de lutter contre les excès de chaleur en ville, de limiter les risques de ruissellement, d’optimiser le système d’assainissement.

Préservation de la biodiversité et du bien-être

L’urbanisation, l’intensification agricole et le changement climatique mettent à rude épreuve la biodiversité francilienne, avec une forte fragmentation des milieux naturels et un recul des espèces spécialistes au profit des espèces généralistes.

Restauration écologique et nature en ville : augmenter les espaces verts en ville malgré la rareté du foncier, désimperméabiliser les sols et favoriser les solutions fondées sur la nature. Le développement de la nature en ville participe de surcroît à l’amélioration de la qualité de l’air, à la réduction du bruit et joue un rôle important en termes de prévention et de promotion de la santé.

Meilleure prise en compte dans l’aménagement : développer des corridors écologiques, la renaturation et renforcer la protection des espaces sensibles via les documents d’urbanisme (PLU, SCoT).

Transition agricole : encourager l’agroécologie pour une agriculture moins consommatrice en eau et moins polluante.

Gestion des déchets et économie circulaire

La production de déchets reste élevée, avec un taux de recyclage des déchets ménagers encore trop faible (24 %). L’Île-de-France dépend massivement de l’extérieur pour son approvisionnement en matières premières et en énergie, ce qui pose des questions de résilience.

Réduction des déchets résiduels : la prépondérance de l‘incinération avec valorisation énergétique, bien qu’efficace, rend difficile le développement des alternatives sur le territoire (réemploi, tri…) qu’il faudrait renforcer.

Développement des filières biosourcées : encourager l’utilisation de matériaux comme le bois, le chanvre ou la paille pour réduire l’empreinte carbone du BTP.

Optimisation des ressources en eau : anticiper les tensions à venir en favorisant la réutilisation des eaux pluviales et une gestion plus efficace des prélèvements.

Face à ces défis, l’Île-de-France doit accélérer ses politiques d’adaptation et de transition écologique en adoptant une approche intégrée :

- renforcer la rénovation énergétique et l’accompagnement des ménages ;

- développer des infrastructures résilientes face au changement climatique ;

- protéger la biodiversité et diffuser les solutions fondées sur la nature ;

- réduire la pollution de l’air et du bruit en favorisant la mobilité douce ;

- mettre en place une économie circulaire efficace, réduisant la consommation de ressources primaires.

Ces transitions nécessitent une coordination accrue entre acteurs publics et privés, et un accompagnement adapté pour faire de l’Île-de-France un territoire plus durable et résilient.

Une région plus compétitive et plus intelligente

L’Île-de-France est un acteur majeur de la recherche, de l’innovation, de la création d’entreprises et de la transition numérique en Europe. La région doit cependant relever plusieurs défis pour maintenir son attractivité et sa compétitivité, renforcer l’impact de l’innovation et favoriser un développement économique durable. Parmi les défis à relever :

Recherche, développement et innovation

Structuration et coordination de l’écosystème

- renforcer le maillage des acteurs de l’innovation pour éviter la dispersion des infrastructures et créer des synergies plus efficaces ;

- favoriser l’interdisciplinarité et la transversalité des recherches pour répondre aux grands enjeux sociétaux (santé, transition écologique, numérique, etc.).

Enjeux financiers et stratégiques

- accroître les investissements en R&D, notamment dans les PME, qui restent encore trop peu impliquées dans l’innovation ;

- développer le capital-risque et les financements publics/privés pour soutenir les start-up et les projets innovants ;

- renforcer l’attractivité de la région pour les talents internationaux, notamment en adaptant le cadre de vie.

Enjeux technologiques et sectoriels

- miser sur les secteurs stratégiques (IA, biotechnologies, quantique, défense, mobilité durable) pour maintenir un leadership technologique ;

- valoriser les pôles d’innovation comme Paris-Saclay, le Campus Condorcet et Villejuif Cancer Campus en renforçant leur visibilité internationale.

Enjeux en matière d’expérimentation et d’application des innovations

- faciliter l’expérimentation et le prototypage pour accélérer le passage de la recherche fondamentale aux applications industrielles ;

- soutenir la création de plateformes de test et d’innovation ouvertes pour renforcer l’intégration des nouvelles technologies dans les entreprises et la société.

Création d’entreprises

- améliorer l’accompagnement des entrepreneurs à l'aide d'incubateurs, accélérateurs, dispositifs de mentorat et formations pour accroître la pérennité des jeunes entreprises ;

- soutenir le passage à l’industrialisation et à l’internationalisation des start-up ;

- encourager l’entrepreneuriat dans les secteurs stratégiques comme l’IA, les biotechnologies et la mobilité durable ;

- faciliter l’accès aux financements et au capital-risque pour accompagner la croissance des entreprises.

Enjeux de la transition numérique

- réduire la fracture numérique en améliorant l’accessibilité aux technologies pour toutes les populations et pour tous les territoires et en encourageant la formation et la montée en compétences dans les métiers du numérique ;

- soutenir les tiers-lieux et les pôles numériques : développer les espaces de coworking et les hubs technologiques pour favoriser l’innovation et la collaboration ;

- renforcer la souveraineté numérique : développer les capacités locales en intelligence artificielle, cybersécurité et supercalculateurs pour limiter la dépendance aux acteurs étrangers ;

- accompagner la transformation numérique des entreprises : sensibiliser et former les PME aux enjeux du numérique pour améliorer leur compétitivité.

Une région plus sociale

Les interventions en faveur de la lutte contre le décrochage dans l'enseignement supérieur et la politique de la ville visent à garantir une meilleure inclusion et un développement équilibré de la région d’Île-de-France.

Le décrochage universitaire est un phénomène préoccupant, particulièrement chez les étudiants issus de milieux modestes. Plusieurs facteurs contribuent à cet abandon prématuré des études, parmi lesquels :

- contraintes économiques. De nombreux étudiants doivent concilier travail et études, ce qui nuit à leur réussite scolaire ;

- problèmes d’orientation. Une mauvaise adéquation entre les formations choisies et les aspirations ou compétences des étudiants favorise leur désengagement ;

- conditions de vie précaires. L’accès au logement, aux aides sociales et aux établissements influence la persévérance des étudiants dans leur cursus.

Pour y remédier, différentes politiques sont mises en place, telles que le renforcement de l’information sur Parcoursup, les dispositifs d’accompagnement personnalisé proposés dans les établissements (tels que les parcours aménagés en première année de licence, tutorat), la mise en place de quotas de places pour les bacheliers professionnels (STS, IUT)…

L’Île-de-France est marquée par d’importantes disparités territoriales, qui nécessitent une intervention publique forte dans certains quartiers dits quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

La géographie de ces quartiers définie en 2014 a été révisée en 2023. En 2024, une nouvelle géographie recouvre 298 QPV en Île-de-France, soit 163 communes, 1,7 million d’habitants et 14 % de la population francilienne.

À partir de cette nouvelle géographie, le « portrait social » des QPV franciliens est actualisé, en particulier pour ceux qui sont inclus dans les territoires d’« investissements territoriaux intégrés » (ITI), en les comparant à la moyenne francilienne.

Le FEDER accompagne en effet, dans le cadre de la programmation 2021-2027, le développement de 12 territoires intercommunaux porteurs d’ITI. À ce titre, il soutient 162 QPV situés sur ces territoires (hors Paris). Plus d’un million d’habitants vivant dans un quartier prioritaire sont ainsi couverts.

Pour chacun des ITI de grande couronne et pour la MGP, les indicateurs suivants sont fournis :

- part des 0-24 ans dans la population ;

- part des étrangers dans la population ;

- part des ménages de quatre personnes et plus ;

- part des actifs employés et ouvriers ;

- part de la population titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 ou supérieur ;

- taux d’activité par sexe ;

- part de la population utilisant le plus souvent la voiture pour aller travailler ;

- part des ménages locataires.

1. Programme régional européen (2021-2027) : - Version intégrale // version simplifiée

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Aménagement et territoires |

Économie |

Environnement urbain et rural |

Planification |

Société et habitat