Horaires atypiques, pénibilité physique et télétravail : ces conditions d’emploi influent-elles sur la pratique sportive des Franciliens ?

La majorité des Franciliens pratiquent régulièrement un sport. L’accès à cette activité diffère selon le profil sociodémographique et le mode de vie de chacun. L’édition 2023 de l’enquête sur la pratique sportive des Franciliens (EPSF), réalisée par L’institut Paris Region, apporte pour la première fois un éclairage sur le lien entre la pratique sportive et les organisations spécifiques du travail, avec des résultats inattendus.

L’accueil des Jeux olympiques et paralympiques a mis le sport sur le devant de la scène. Au-delà de l’engouement autour de l’événement, l’enjeu est qu’il participe à la promotion du sport pour tous, et de ses bienfaits sur la santé et le bien-être individuel et collectif. Près de deux tiers des Franciliens âgés de 18 à 75 ans pratiquent une activité physique et sportive régulièrement. Proposée par les associations sportives et une diversité de structures, l’offre existante permet de pratiquer un sport de plus en plus tôt et de rester actif de plus en plus tard. Le développement d’une offre de sport-loisirs répond aussi aux attentes des Franciliens, qui font avant tout du sport pour se maintenir en bonne santé (motivation citée par 68 % des pratiquants réguliers) et se détendre (61 %). Si l’offre sportive s’adresse à des publics variés, des inégalités d’accès à la pratique perdurent.

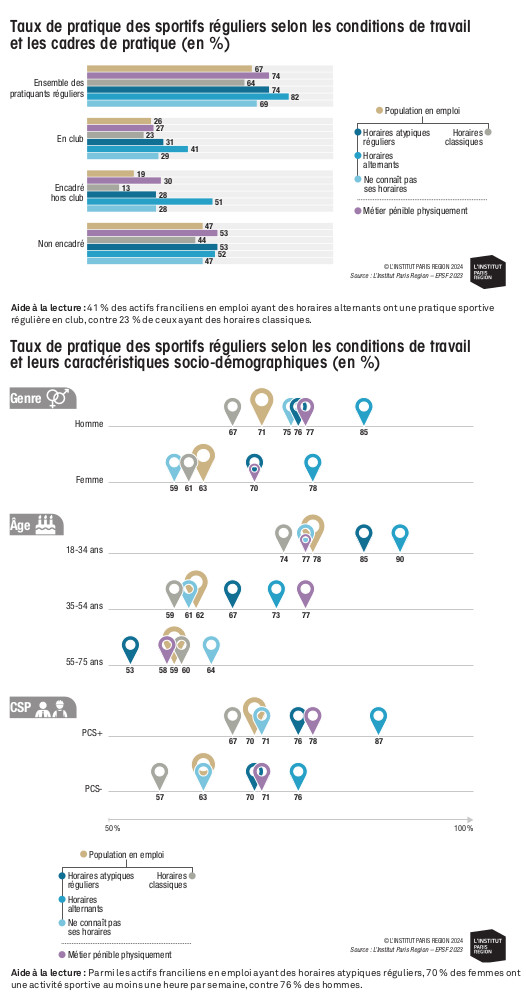

Les niveaux de pratique de la population francilienne en emploi (67 % de sportifs réguliers) sont proches de ceux de l’ensemble de la population francilienne (64 %). Ce sont la profession-catégorie socioprofessionnelle (PCS) de la personne, son genre et son âge qui influent le plus sur le niveau et le type de pratique : les cadres, les hommes et les jeunes pratiquent plus souvent un sport que les autres. Concernant la PCS d’un individu, elle renvoie à la fois à son niveau de revenu et à son capital culturel, mais aussi à ses conditions d’emploi. Or, peu d’analyses ont été réalisées sur le lien entre les conditions d’emploi et la pratique sportive.

PAS D’INCOMPATIBILITÉ ENTRE ORGANISATIONS DU TRAVAIL CONTRAIGNANTES ET SPORT

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, occuper un emploi ayant certaines contraintes horaires ou physiques n’est pas, pour la majorité des personnes, un frein à la pratique sportive. Les personnes occupant un emploi avec des horaires atypiques (lire encadré en fin d'article) ont des niveaux de pratique sportive régulière de 10 points supérieurs aux actifs en emploi avec des horaires de travail classiques (74 %, contre 64 %). Le taux de pratique sportive régulière atteint 82 % pour les personnes en horaires alternants. Le différentiel est un peu moindre pour celles ne connaissant pas leurs horaires de travail d’une semaine sur l’autre, mais leur niveau de pratique sportive reste plus élevé (69 %). Les personnes occupant un métier pénible font aussi plus fréquemment du sport que l’ensemble des personnes en emploi, et ce, pour la majorité des profils sociodémographiques : 74 % font du sport au moins une heure par semaine, ce qui indique une certaine conscience des bienfaits de l’activité physique pour se maintenir en bonne santé et se prémunir de certaines blessures.

La pratique sportive plus élevée des personnes ayant des horaires spécifiques ou un métier pénible physiquement pourrait s’expliquer par leur profil sociodémographique. Il s’agit en effet plus souvent d’hommes et de jeunes (18-34 ans), des catégories de population plus sportives que les autres. Mais les employés et les ouvriers sont également sur-représentés dans ces organisations de travail (à l’exception des travailleurs qui ne connaissent pas leurs horaires à l’avance – qui sont plutôt des catégories socioprofessionnelles supérieures) et ils sont en général moins sportifs que les autres catégories sociales. Une analyse statistique toutes choses égales par ailleurs montre qu’à âge, sexe et PCS équivalents, la pratique sportive régulière reste plus élevée pour les actifs en emploi ayant des horaires atypiques réguliers ou un métier pénible physiquement, ce qui indique que ces conditions de travail jouent bel et bien sur le niveau de pratique sportive. À l’inverse, toutes choses égales par ailleurs, avoir des horaires alternants et ne pas connaître ses horaires d’une semaine sur l’autre n’ont pas d’impact significatif sur la pratique sportive régulière. La pratique sportive plus élevée pour ces deux catégories est davantage liée au profil sociodémographique des personnes qu’à leurs conditions d’emploi.

De plus, les taux de pratique plus élevés pour les actifs ayant des organisations spécifiques de travail se retrouvent pour la majorité des profils sociodémographiques, même ceux habituellement plus éloignés de la pratique sportive. Ainsi, les femmes ou les personnes occupant un emploi d’ouvrier ou d’employé avec des horaires atypiques pratiquent plus souvent un sport que les travailleurs ayant des horaires classiques et les mêmes caractéristiques sociodémographiques (70 %, contre 61 % des femmes et 57 % des ouvriers/employés ayant des horaires classiques). En revanche, les inégalités d’accès au sport entre les différents profils sociaux restent de même ampleur : les femmes en horaires atypiques ont toujours un taux de pratique sportive de six points inférieur à celui des hommes dans les mêmes conditions d’emploi, et les ouvriers/employés également de six points plus faible que les cadres/professions intellectuelles supérieures. Ces écarts sont comparables à ceux que l’on observe en population générale ou au niveau de la population en emploi.

DES PRATIQUANTS QUI TROUVENT UNE OFFRE ADAPTÉE

L’un des premiers éléments pouvant expliquer ces taux de pratique plus importants chez les actifs en emploi avec des conditions de travail spécifiques est qu’ils ont trouvé une organisation leur permettant d’avoir un temps consacré au sport, et des offres sportives adaptées à leurs besoins. Cela semble le cas puisque leur niveau de pratique sportive est plus élevé, que celle-ci ait lieu au sein d’un club, en autonomie, ou de manière encadrée avec un coach dans une salle de sport privée ou en dehors. 31 % des personnes en horaires atypiques pratiquent en club, soit huit points de plus que celles en horaires classiques (23 %). Ce taux atteint 41 % pour les personnes en horaires alternants. Cette plus forte présence de la pratique en club est à rapprocher de l’existence d’associations sportives dans les entreprises employant des actifs en horaires spécifiques : 20 % des personnes en horaires alternants et 9 % de celles en horaires atypiques ont accès à une association sportive via leur entreprise, contre 6 % des personnes en horaires classiques.

La pratique encadrée hors club, qu’elle soit au sein d’une structure privée commerciale ou en dehors de toute structure avec un coach, est aussi plus répandue parmi les personnes en horaires de travail atypiques ou alternants que parmi celles en horaires classiques (respectivement 28 % et 51 %, contre 13 %). Les personnes ayant des horaires atypiques privilégient également plus souvent la pratique non encadrée que les actifs en emploi ayant des horaires classiques (53 %, contre 44 %). Ces deux modes de pratique répondent à un besoin de souplesse, que ce soit dans les horaires d’ouverture, ou dans la possibilité de s’entraîner à différentes heures de la journée ou de modifier les heures consacrées au sport selon les contraintes professionnelles. Les structures privées commerciales (salles de fitness, d’escalade, de sports de raquette ou de foot à cinq, studios de yoga…), proposant un accès sept jours sur sept et des horaires élargis, en séances individuelles ou collectives, encadrées ou non, sont particulièrement adaptées aux besoins des personnes en emploi à horaires spécifiques. Et ce, d’autant plus que certaines structures font des offres promotionnelles sur les heures creuses (matin et après-midi).

Quant aux personnes ayant un emploi pénible physiquement, leur taux de pratique en club (27 %) est proche de celui de l’ensemble des actifs en emploi (26 %), avec un accès un peu plus fréquent à une association sportive liée à leur entreprise (9 %, contre 7 % de l’ensemble des salariés). Ces personnes privilégient plus que les autres actifs en emploi la pratique sportive non encadrée (53 %, contre 47 %) et encadrée hors club (30 %, contre 19 %).

DES MODALITÉS DE PRATIQUE SINGULIÈRES

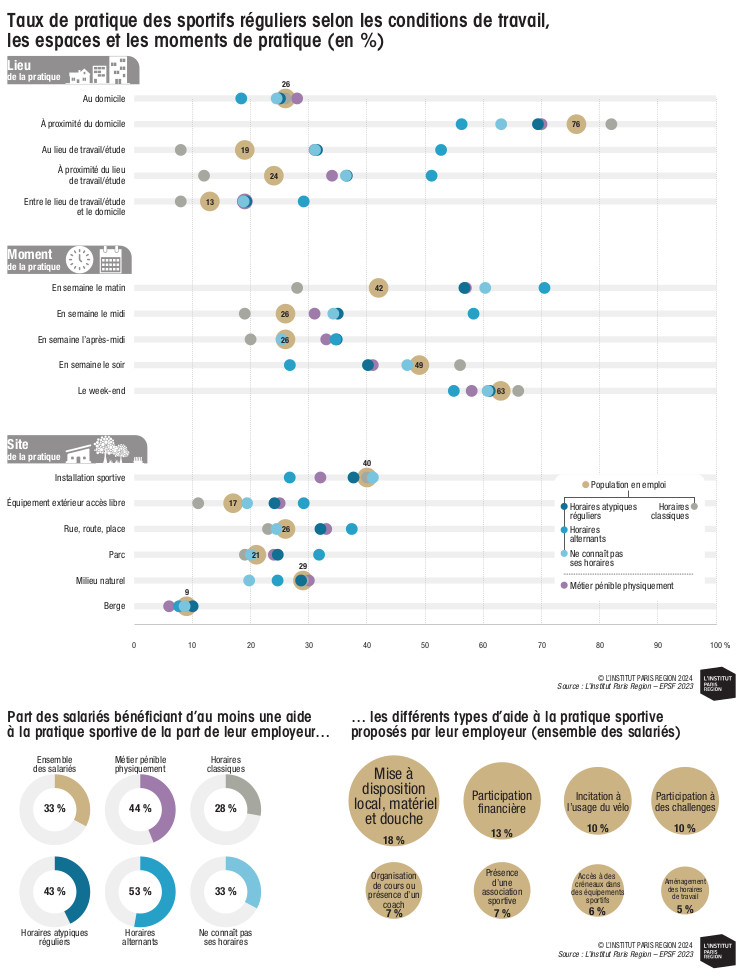

Afin de combiner sport et certaines contraintes professionnelles, les personnes ayant des horaires de travail atypiques ou alternants, ou un métier pénible, ont adapté leurs modalités de pratique, notamment leur temps et leurs lieux de pratique. Elles s’adonnent plus souvent que les autres à leurs activités sportives en journée (matin, midi et après-midi), et moins le week-end ou le soir. Elles pratiquent ainsi à des moments où les espaces sportifs sont moins fréquentés, ce qui leur permet de le faire dans de meilleures conditions ou d’avoir accès plus facilement à certains sports.

La faible contrainte n’est pas uniquement recherchée en matière d’horaires, mais également pour les lieux de pratique. Au regard des autres pratiquants, les personnes ayant des horaires de travail atypiques ou un métier pénible privilégient davantage des lieux de pratique en accès libre et en extérieur : l’espace public urbain (rue, route, place…), les parcs et les équipements sportifs extérieurs en accès libre. Ayant en plus une pratique plus fréquente en journée, les personnes bénéficient d’espaces moins fréquentés et de la lumière naturelle toute l’année.

Les installations sportives traditionnelles (stade, gymnase, piscine…) restent des lieux privilégiés pour faire du sport. Leur niveau de fréquentation par les personnes ayant des horaires atypiques réguliers ou ne connaissant pas leurs horaires d’une semaine sur l’autre est proche de celui des personnes en horaires classiques (entre 38 % et 41 %). L’élargissement des horaires d’ouverture de nombreux équipements sportifs facilite leur accès au plus grand nombre. Les personnes en horaires alternants ou exerçant un métier pénible physiquement ont des taux de fréquentation plus bas : les modalités d’ouverture ou d’accès aux équipements sportifs restent difficiles à concilier avec certaines contraintes professionnelles. Il est aussi possible que ces conditions de travail soient associées à des rémunérations plus faibles, impliquant des lieux de vie plus paupérisés, où des carences en équipements sportifs existent.

DES ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES EMPLOYEURS FAVORISANT LA PRATIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Les personnes ayant des horaires spécifiques ou un métier pénible pratiquent plus souvent sur leur lieu de travail (31 % à 53 %, selon le type de conditions de travail) ou à proximité (34 % à 51 %), alors que le lieu de travail n’est un espace de pratique sportive que pour 8 % des travailleurs avec des horaires classiques (et 12 % à proximité du lieu de travail).

La pratique sportive en lien avec le lieu de travail est favorisée par les actions mises en place par les employeurs des salariés en horaires atypiques, alternants ou sur des postes physiquement pénibles : de 43 % à 53 % de ces salariés (selon les conditions de travail) bénéficient d’une aide à la pratique sportive, alors que seul un tiers des salariés sont concernés par ce type d’aide. L’aide la plus fréquente est la mise à disposition d’un local, de matériel pour faire du sport ou d’une douche, puis la participation financière de l’employeur pour la pratique sportive, l’incitation à l’usage du vélo, la participation à des challenges sportifs ou encore la réservation de créneaux dans des équipements. Certaines entreprises – dans le BTP, notamment – ont aussi intégré au temps de travail des séances de gymnastique ou d’autres activités physiques afin de limiter les risques de blessure et de participer à l’entretien physique de leurs salariés.

UN CUMUL DE CONTRAINTES POUVANT FREINER LA PRATIQUE SPORTIVE

Si les personnes en horaires spécifiques font plus fréquemment du sport et ont pu adapter leur pratique aux particularités de leur emploi, cette population n’est pas homogène, et une partie reste éloignée du sport.

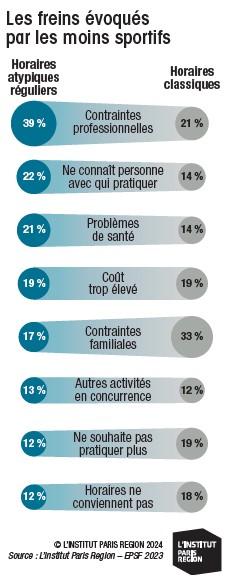

Pour les moins sportifs (ceux qui font du sport moins de deux fois par semaine et moins d’une heure par semaine), la situation professionnelle est la principale entrave à faire du sport : 27 % des Franciliens en emploi peu sportifs indiquent les contraintes professionnelles comme premier frein, à égalité avec les contraintes familiales. Le coût de la pratique (17 %) et l’inadaptation des horaires (16 %) sont les autres principaux freins.

Parmi les peu sportifs, ceux occupant un emploi en horaires atypiques ou un métier pénible physiquement citent respectivement les contraintes professionnelles à 32 % et 39 %, et aussi plus fréquemment les problèmes de santé, comme une entrave à leur activité physique. Le fait de ne connaître personne avec qui pratiquer est également un frein pour ceux ayant des horaires atypiques.

Une catégorie de population voit sa pratique sportive diminuer lorsqu’elle occupe un emploi avec des horaires atypiques : les personnes de plus de 55 ans. Elles sont 53 % à faire du sport au moins une fois par semaine quand elles occupent un emploi en horaire atypique, contre 60 % lorsqu’elles n’occupent pas ce type d’emplois. Les personnes moins sportives mentionnent en premier lieu l’âge et les problèmes de santé comme frein à leur pratique sportive. Les problèmes de santé sont également cités comme le principal frein à la pratique par les ouvriers et les employés peu sportifs avec des conditions de travail spécifiques, devant les contraintes professionnelles.

L’exercice d’une activité sportive dépend, notamment, de l’existence d’une offre adaptée à proximité des lieux de vie ou de travail. Plus fréquentes que pour les autres actifs en emploi, les pratiques sportives réalisées sur le lieu de travail (ou à proximité) des personnes aux conditions de travail spécifiques témoignent d’une plus grande capacité à mobiliser ces espaces pour le sport. Elles peuvent également refléter le rôle joué par les entreprises pour inciter ou faciliter la pratique sportive de leurs salariés, qu’ils soient déjà sportifs ou non.

S’intéresser aux pratiques sportives des personnes aux conditions de travail spécifiques permet d’envisager des pistes d’action pour faciliter la pratique sportive du plus grand nombre. L’enseignement principal de cette enquête réside certainement dans l’attention à porter à l’articulation des temps et des agendas, en particulier dans une région très peuplée, où la pression sur les équipements et installations sportifs est élevée. Il s’agit tout d’abord d’améliorer l’accessibilité effective aux lieux de pratique, en élargissant les plages d’accès (horaires ; éclairage et sécurité, pour les espaces en accès libre). L’évolution de l’ouverture des équipements sportifs publics, avec plus de souplesse dans les conditions d’accès (créneaux en accès libre, élargissement des horaires d’ouverture…) et le développement d’équipements sportifs en accès libre dans l’espace public vont dans ce sens. De même, les structures sportives privées développent aussi des offres pour répondre aux contraintes d’agenda des différents profils d’usagers. Les associations sportives s’engagent elles aussi dans l’élargissement temporel et la diversification de leur offre (sport loisir et bien-être) à destination du public adulte, qu’il soit en activité ou retraité.

Un autre levier consiste à faciliter la conciliation des impératifs de la vie quotidienne avec les pratiques sportives (garde d’enfant, courses, etc.). Au-delà de l’amplitude horaire, l’attention peut alors se porter sur la mixité et la complémentarité de l’offre proposée au sein ou à proximité des lieux de pratique. Publiques ou privées, les installations sont de plus en plus nombreuses à proposer, en sus de l’offre sportive, des activités pour les enfants ou une offre de loisirs et de restauration, mais aussi de coworking, de façon à s’adresser à la diversité des besoins qui peuvent s’exprimer simultanément au sein d’une famille, par exemple. Localiser les espaces sportifs à proximité ou au sein de zones ayant d’autres fonctions (productive, commerciale ou ludique, par exemple) contribue également à élargir les publics, au-delà des personnes déjà sportives.■

L’ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE SPORTIVE DES FRANCILIENS (EPSF)

Depuis 2007, L’Institut Paris Region mène une enquête afin de mieux connaître l’activité physique et sportive des Franciliens, et leurs besoins. Depuis 2019, celle-ci repose sur un questionnaire auto-administré en ligne auprès d’un échantillon de 2 500 Franciliens représentatifs de la population francilienne, âgés de 18 à 75 ans. Le questionnaire est composé d’une partie fixe, identique à toutes les éditions, et d’un volet explorant une thématique spécifique, qui varie à chaque édition. En 2023, cette thématique portait sur l’impact des conditions de travail (horaires spécifiques, pénibilité et télétravail) sur la pratique sportive.

L’approche des conditions de travail

Dans l’EPSF, les conditions de travail sont abordées à travers cinq catégories : les horaires atypiques (travail le samedi, le dimanche, le soir [de 20 h à minuit] ou la nuit [de minuit à 5 h]), les horaires alternants, la connaissance à l’avance des horaires de travail, la pénibilité physique et le télétravail. On parle d’horaires atypiques réguliers lorsqu’au cours des douze derniers mois, la personne a travaillé au moins un samedi/dimanche sur deux ou le soir / la nuit la moitié des jours travaillés. Selon l’EPSF 2023, 34 % des travailleurs franciliens occupent un emploi en horaires atypiques réguliers, 9 % en horaires alternants (2x8 ou 3x8), 16 % ne connaissent pas leurs horaires d’une semaine sur l’autre et 23 % occupent un métier physiquement pénible. Une même personne peut appartenir à plusieurs catégories. Par ailleurs, 46 % indiquent télétravailler.

L’approche de l’activité physique et sportive

Un pratiquant sportif régulier est une personne qui s’adonne à une activité physique et sportive (APS) au moins une heure par semaine tout au long de l’année, en ne comptant que les séances d’au moins 30 minutes. La pratique sportive encadrée rassemble les activités qui se déroulent en présence d’un entraîneur/coach (séances individuelles ou cours collectifs). La pratique sportive non encadrée se déroule en dehors d’une association/club sportif et sans la présence régulière d’un entraîneur/coach, que ce soit en autonomie ou au sein d’une structure privée commerciale.

LE TÉLÉTRAVAIL, UNE ORGANISATION FAVORISANT LA PRATIQUE SPORTIVE

Un des récents changements dans l’organisation du travail est la possibilité pour certains de réaliser une partie de leurs tâches en télétravail. 46 % des Franciliens en emploi télétravaillent régulièrement, le plus souvent à leur domicile ou à proximité. 72 % des télétravailleurs réguliers font du sport au moins une fois par semaine, soit 11 points de plus que ceux qui ne télétravaillent pas. La pratique sportive des télétravailleurs réguliers est plus élevée, quel que soit le profil de la personne et quel que soit le cadre de pratique. Au regard de la population francilienne en emploi qui ne télétravaille pas, les télétravailleurs privilégient davantage une pratique en club (32 %, contre 19 %) et non encadrée (50 %, contre 45 %). 86 % des Franciliens qui télétravaillent régulièrement déclarent avoir plus de temps pour eux depuis qu’ils télétravaillent. 41 % d’entre eux profitent de ce temps en plus pour pratiquer une activité physique et sportive. Il s’agit de la troisième activité citée, derrière les tâches ménagères (58 %) et le repos (44 %) ; loin devant la télévision (22 %), le bricolage-jardinage (19 %) et les activités artistiques ou créatives (15 %). Pour 39 % des télétravailleurs, c’est le télétravail qui leur a permis d’augmenter leur pratique sportive. Pour 48 % d’entre eux, le télétravail n’a pas eu d’impact et pour 13 % il a eu un impact négatif. Concernant les déplacements à pied ou à vélo, le télétravail ne conduit pas systématiquement à plus de sédentarité. Pour 58 % des télétravailleurs réguliers, le télétravail a eu un impact sur leurs déplacements actifs : 28 % ont vu leurs déplacements à pied ou à vélo augmenter, mais 30 % les ont vu diminuer.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Emploi et formation |

Société et habitat |

Pratiques sportives