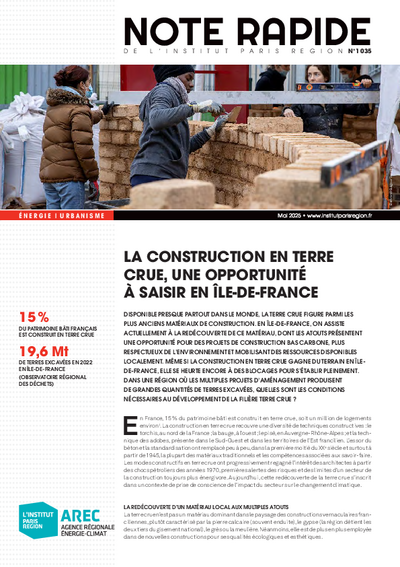

La construction en terre crue, une opportunité à saisir en Île-de-France

Disponible presque partout dans le monde, la terre crue figure parmi les plus anciens matériaux de construction. En Île-de-France, on assiste actuellement à la redécouverte de ce matériau, dont les atouts présentent une opportunité pour des projets de construction bas carbone, plus respectueux de l’environnement et mobilisant des ressources disponibles localement. Même si la construction en terre crue gagne du terrain en Île-de-France, elle se heurte encore à des blocages pour s’établir pleinement. Dans une région où les multiples projets d’aménagement produisent de grandes quantités de terres excavées, quelles sont les conditions nécessaires au développement de la filière terre crue ?

En France, 15 % du patrimoine bâti est construit en terre crue, soit un million de logements environ1. La construction en terre crue recouvre une diversité de techniques constructives : le torchis, au nord de la France ; la bauge, à l’ouest ; le pisé, en Auvergne-Rhône-Alpes ; et la technique des adobes, présente dans le Sud-Ouest et dans les territoires de l’Est francilien. L’essor du béton et la standardisation ont remplacé peu à peu, dans la première moitié du XXe siècle et surtout à partir de 1945, la plupart des matériaux traditionnels et les compétences associées aux savoir-faire. Les modes constructifs en terre crue ont progressivement regagné l’intérêt des architectes à partir des chocs pétroliers des années 1970, premières alertes des risques et des limites d’un secteur de la construction toujours plus énergivore. Aujourd’hui, cette redécouverte de la terre crue s’inscrit dans un contexte de prise de conscience de l’impact du secteur sur le changement climatique.

LA REDÉCOUVERTE D’UN MATÉRIAU LOCAL AUX MULTIPLES ATOUTS

La terre crue n’est pas un matériau dominant dans le paysage des constructions vernaculaires franciliennes, plutôt caractérisé par la pierre calcaire (souvent enduite), le gypse (la région détient les deux tiers du gisement national), le grès ou la meulière. Néanmoins, elle est de plus en plus employée dans de nouvelles constructions pour ses qualités écologiques et esthétiques.

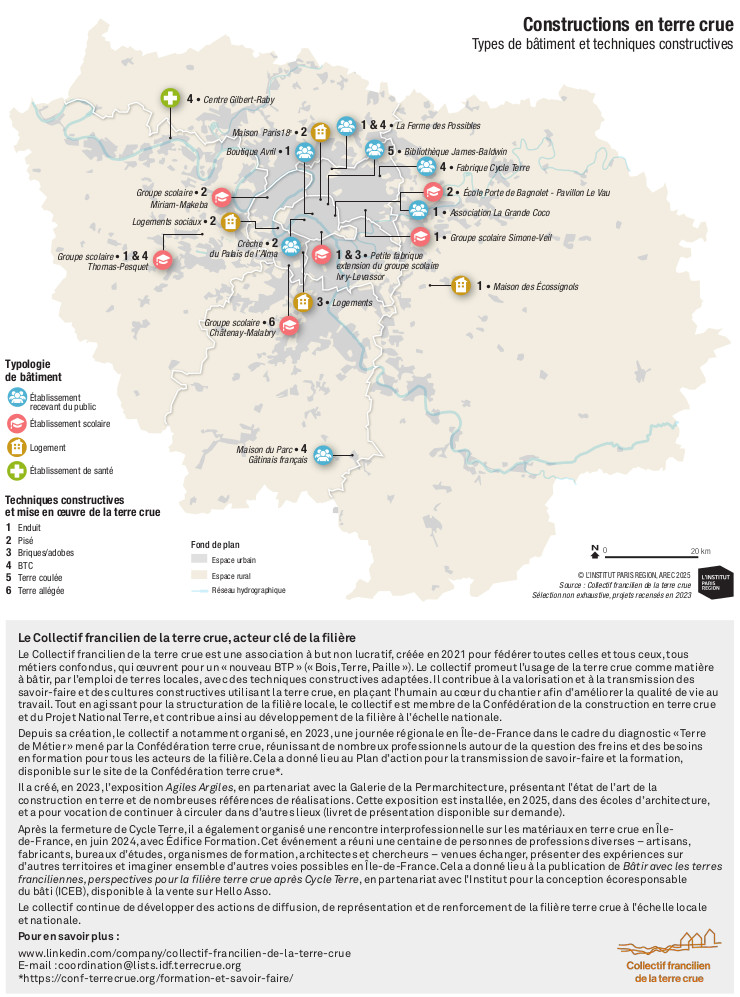

Peu transformée et souvent locale, la terre crue est peu dépendante des énergies fossiles, tandis que les matériaux conventionnels ont fait flamber les prix des chantiers lors de la crise énergétique de 2021 à 2023. L’usage de la terre dans la construction s’inscrit dans une logique d’accessibilité des techniques favorisant la transmission des savoir-faire. Pour les usagers des bâtiments, la terre apporte de grandes qualités acoustiques et thermiques en intérieur : c’est un excellent régulateur de température et d’humidité, propice au confort d’été, enjeu de taille dans le contexte du réchauffement climatique. Pour les ouvriers et les artisans, la terre a l’avantage d’être sans risque (non allergène) et de réduire les nuisances sonores des chantiers. La construction en terre crue génère des emplois non délocalisables, contribuant à dynamiser l’économie locale. On trouve aujourd’hui, dans la région, une cinquantaine de projets utilisant la terre crue, qui témoignent d’une volonté de réhabiliter ce matériau. L’idée de construire à nouveau en terre crue s’est diffusée plus largement dans le contexte du chantier du Grand Paris Express. L’exposition « Terres de Paris », au Pavillon de l’Arsenal, en 2016, explorait déjà cette opportunité. La création du nouveau réseau de métro engendre à elle seule l’excavation de 47 millions de tonnes de terre2 : quoi de plus logique que de les incorporer dans la construction ? Si la fabrique Cycle Terre, à Sevran, active de 2021 à 2024 (lire plus bas), est parvenue à employer de la terre excavée à seulement 11 km de son site de production, la réutilisation des terres excavées se heurte encore à des obstacles, tant économiques que logistiques ou réglementaires. La pollution des sols en Île-de-France est aussi parfois un enjeu. La connaissance sur l’ampleur de la pollution des sols, dans une région qui compte environ 36 000 anciens sites industriels potentiellement pollués3, est encore insuffisante. De plus, il est difficile de qualifier dans quelle mesure cette pollution affecterait le gisement de déblais susceptible d’être valorisé en matériaux de construction. Dans son Plan régional de prévention et de gestion des déchets, la Région Île-de-France vise à renforcer les filières de valorisation des terres de déblais dans la construction.

LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION À LA RESSOURCE DISPONIBLE

La terre à bâtir, dite « minérale », se trouve sous la couche de terre végétale. Selon sa granulométrie et les propriétés des argiles qu’elle peut contenir, elle est adaptée à des techniques de construction différentes. Elle peut être employée telle quelle, ou nécessite parfois d’être reformulée selon la technique de construction visée, en ajoutant de l’argile (pour lier) ou du sable (pour éviter la fissuration si la terre est trop argileuse), par exemple. On peut également ajouter des fibres végétales comme la paille ou le chanvre pour obtenir des mélanges fibrés, plus résistants mécaniquement, et réduire le besoin en sable. Il existe une infinité de types de terres, composées de proportions variables de cailloux, graviers, sables, limons et argiles. L’un des atouts de la terre crue est d’être réversible et réemployable, si aucun liant supplémentaire minéral (ciment, chaux, plâtre, etc.) ou organique (cellulose, amidon, goudron, cire, etc.) n’est ajouté. Le choix de la terre crue ne doit pas occulter la question de l’accès à la ressource. Malgré un volume de 19,6 millions de tonnes de terres excavées en 2022 en Île-de-France, selon l’Observatoire régional des déchets, l’accès à des terres adaptées à la construction est un enjeu majeur pour les professionnels, pouvant mettre en difficulté la dimension locale des projets. S’approvisionner nécessite donc de connaître la composition de la terre pour s’assurer que la technique de construction choisie est compatible avec le type de terre disponible, et de confier, en amont de la phase « projet », des études de convenance de la terre à des professionnels compétents. Le sourcing via des chantiers d’excavation, principale piste d’approvisionnement évoquée en Île-de-France, est par ailleurs soumis à des contraintes réglementaires, car toute terre excavée a le statut de « déchet » dès lors qu’elle sort de son site, ce qui impose une traçabilité, du site de provenance à la valorisation finale. Ces terres sont aujourd’hui souvent utilisées en sous-couche (remblais de routes ou de carrières) ou stockées dans des installations dédiées. Même si cette réglementation est essentielle pour garantir la traçabilité des terres et limiter les risques de pollution (des tests de pollution sont obligatoires dès lors qu’on évacue des déblais), elle n’incite pas à la réutilisation des terres de chantier dans la construction, car les propriétaires des sites d’excavation restent responsables du matériau tout au long du process, « même en cas de transfert de propriété sur un stock de terre »4. Le faible coût lié à l’utilisation de la terre excavée comme remblais ne favorise pas non plus l’émergence de filières de réemploi de la terre. Toutes ces contraintes doivent être prises en compte pour être intégrées dans un processus circulaire5.

DES PROJETS QUI SE DESSINENT AVEC LA TERRE DISPONIBLE SELON LES TERRITOIRES

On ne construit pas en terre comme on construit en béton. La forme du bâtiment en terre résultera de sa technique de mise en œuvre, qui répondra aux qualités de la terre présente localement. On construisait ainsi traditionnellement en bauge sur des territoires argileux-limoneux très humides tandis que les caractéristiques de la terre à pisé sont différentes. En Île-de-France, les techniques mélangeant la terre à des fibres végétales (paille de blé ou chanvre, largement disponibles dans la région) représentent des opportunités pour développer plusieurs filières locales en parallèle. Si l’utilisation de ces matériaux biosourcés reste encore limitée, leurs propriétés techniques ont fait leurs preuves dans la construction, et leur développement peut bénéficier des synergies avec la filière terre. La terre crue peut s’employer en construction neuve ou en rénovation : sous forme d’enduits, pour du remplissage (torchis, briques ou terre allégée), en maçonnerie (briques) ou pour la réalisation de murs porteurs (pisé, briques et bauge). En rénovation, l’utilisation de terre allégée (mélangée à des fibres et appliquée aux murs existants) ou d’enduits correcteurs thermiques accroît le confort du bâtiment en régulant la température et l’humidité intérieures. La terre crue craignant l’eau, deux règles de base s’appliquent aux constructions : leur donner « des bottes et un chapeau ». En pied de bâtiment, un soubassement maçonné avec un matériau faisant barrière à l’eau évitera les remontées capillaires, et un débord de toiture protégera le haut des murs des intempéries. Sur le chantier, la mise en œvre de la terre nécessite une coordination renforcée des lots et des différents intervenants. La gestion de l’eau doit également être anticipée. Si l’eau est nécessaire pour préparer la terre, les matériaux en terre stockés sur chantier doivent être protégés des intempéries ou d’éventuelles projections, tout comme les ouvrages pendant le temps de préparation et de séchage, afin d’éviter toute dégradation. En Île-de-France, l’enjeu de construire en zone urbaine, avec de fortes contraintes de densité, est aussi à prendre en compte. Certaines techniques sont par nature préfabriquées (sur site ou en atelier), comme la brique de terre crue, permettant de réduire les temps de pose et de séchage sur chantier. D’autres techniques ont déjà été mises en œuvre en préfabrication, comme le pisé, la terre allégée, la bauge ou les enduits sur panneau préfabriqué bois-paille, ce qui ouvre la voie à d’autres expérimentations. La préfabrication doit cohabiter avec la diversité des pratiques professionnelles et des techniques constructives, qui font la richesse de la filière et dont beaucoup sont tournées vers l’artisanat.

UNE FILIÈRE PROFESSIONNELLE QUI CHEMINE

Malgré les opportunités, en Île-de-France, pour la montée en puissance d’une construction ayant recours à la terre, les acteurs peinent aujourd’hui à faire entrer ce matériau dans les coûts de construction pratiqués habituellement. La main-d’œuvre représente un facteur de prix important, ainsi que la gestion des terres (acheminement depuis les sites d’excavation et stockage). En Île-de-France, là où le foncier est rare, et donc cher, les entreprises sont confrontées au défi de trouver des lieux pour stocker et préparer les terres avant leurs chantiers. Ils ont donc souvent recours à des matériaux prêts à l’emploi, livrés directement sur chantier. Une autre difficulté : la connaissance et la formation aux modes constructifs en terre crue. Ces techniques sont moins normées que des modes constructifs conventionnels (le béton, principalement), pour lesquels il existe des documents techniques unifiés (DTU) précisant les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages qui font consensus. Bien que non obligatoire, leur application est souvent exigée par les assureurs. La construction en terre crue, encore considérée en partie comme non courante, n’est pas encadrée par des DTU. Il existe cependant une documentation riche autour de ce matériau. La Confédération de la construction en terre crue a publié des guides de bonnes pratiques de la construction en terre crue6, établissant certaines règles consensuelles sur lesquelles maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et autres professionnels du bâtiment peuvent s’appuyer. C’est un premier pas pour faciliter l’assurabilité des ouvrages en terre, pour laquelle travaille la Confédération de la construction en terre crue, avec l’appui du Projet National Terre. De plus, même si de petits éléments ou des enduits peuvent être posés selon des techniques de maçonnerie conventionnelles, manipuler et préparer de la terre crue nécessite une formation spécifique. Les besoins de formation concernent tous les acteurs intervenant dans le projet, au-delà des artisans : architectes, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, bureaux de contrôle… En Île-de-France, la transmission des savoir-faire est souvent prise à bras-le-corps par les professionnels engagés dans l’utilisation de la terre crue. Ils organisent des chantiers encadrés par des artisans pour former un large public (étudiants, personnes éloignées de l’emploi…), souvent très féminin par rapport au secteur conventionnel de la construction. Une formation certifiante à la maçonnerie en terre crue s’est déroulée à Sevran en 2024 (par Édifice Formation), donnant lieu à un diplôme de niveau européen équivalent à un CAP. La formation à la terre crue se propage doucement dans l’enseignement, qu’il s’agisse des CAP maçonnerie, des groupements d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA) ou des écoles d’architecture.

ENTRE INDUSTRIALISATION ET ARTISANAT, QUEL AVENIR POUR LA TERRE CRUE EN ÎLE-DE-FRANCE ?

Les réponses apportées en Île-de-France afin de faire face aux défis de la construction en terre crue illustrent la pluralité des visions que les professionnels ont pour le développement de la filière. La fabrique Cycle Terre était l’une de ces réponses visant à déclencher un changement d’échelle de la filière pour réduire les coûts et produire des matériaux prêts à l’emploi selon un processus semi-industriel. Un certain nombre de professionnels de la terre se positionnent en faveur de cette voie, qui passe par une industrialisation des modes de production et de construction afin d’aboutir à une massification (relative) dans le recours à la terre crue. Parmi eux, le promoteur immobilier Quartus, propriétaire du site de la fabrique, à Sevran, voit dans la terre crue une solution compatible avec les exigences de construction bioclimatique de la réglementation environnementale de 2020. D’autres professionnels mettent la priorité sur l’intensité sociale que permet la terre en restant à une échelle plus artisanale. Pour eux, elle ne constitue pas seulement un matériau mais une opportunité pour inventer de nouvelles manières de construire, plus respectueuses de l’environnement et de l’humain, en valorisant le travail manuel et les savoir-faire traditionnels. Lors d’une table ronde organisée en 2019 par Construire Solidaire, une association de structures de l’économie sociale et solidaire, le bailleur social Paris Habitat évoquait déjà les valeurs associées à la construction en terre crue : « La motivation à construire en terre est un sujet d’importance : n’est-ce pas pour développer un autre modèle dans l’acte de construire ? Faut-il chercher l’industrialisation ? Il faut se méfier d’un processus qui consisterait à “normaliser” la construction en terre crue. » Les projets portés par les collectivités franciliennes reflètent cette diversité des approches de la terre. Ainsi, la Ville de Rosny-sous- Bois (93) privilégie des projets mis en œuvre via des chantiers d’insertion et pédagogiques, tout en expérimentant de nouvelles techniques d’emploi de matériaux locaux (terre crue, paille porteuse, etc.). Lors de la construction du groupe scolaire Miriam-Makeda, la Ville de Nanterre (92) a opté, quant à elle, pour une structure en béton avec un remplissage en pisé en rez-de-chaussée, associant ainsi la terre à des matériaux conventionnels. La maîtrise d’ouvrage publique représente un levier central pour le développement futur de la filière, qui rencontre des difficultés à percer auprès des clients privés, et contribuera donc à orienter la manière dont la terre crue sera mise en œvre à l’avenir.■

1. Projet National Terre, Université Gustave-Eiffel : bit.ly/4bPK1hB.

2. Émeline Cazi, « Espoirs et déboires de la construction en terre », Le Monde, 12 juin 2024.

3. L’environnement en Île-de-France. Diagnostic et enjeux, L’Institut Paris Region, 2022.

4. « Le sourcing de la terre crue en Île-de-France », Construire Solidaire, 2019.

5. Nous faisons ici référence au concept de l’économie circulaire, modèle systémique visant à réduire les déchets, l’usage des ressources ainsi que les impacts environnementaux de leur extraction. Pour en savoir plus : bit.ly/4iqXten.

6. Guides des bonnes pratiques de la construction en terre crue : bit.ly/41K26ch.

LES PRINCIPALES TECHNIQUES CONSTRUCTIVES EN TERRE CRUE

L’adobe : des briques moulées et séchées à l’air libre qui mêlent terre argileuse et fibres végétales (paille hachée, par exemple) servant à la construction de murs, y compris porteurs.

La bauge : un système de construction monolithique en terre crue empilée à l’état plastique, pour laquelle une terre à granulométrie fine est mélangée à des fibres végétales. Le mur peut se monter avec ou sans coffrage.

Le bloc de terre comprimée (BTC) : des blocs de terre compressés à l’état humide dans une presse mécanique ou manuelle, servant à la construction de cloisons et de murs, y compris porteurs.

Le pisé : de la terre crue comportant des sables et des graviers, compactée dans un coffrage (en bois, en métal, etc.) en couches successives. Le mur ainsi constitué est ensuite décoffré pour sécher à l’air libre.

Le torchis : un mélange de terre et de fibres végétales (paille, chanvre) utilisé comme matériau de remplissage non porteur pour des ouvrages à ossature bois. Il peut servir à faire des murs, des cloisons et des planchers.

La terre allégée : une technique d’isolation thermique et phonique non porteuse, composée d’une terre argileuse enrobant des granulats végétaux ou minéraux, mise en œuvre à l’état humide (application manuelle à la truelle ou par projection mécanisée) ou sec (préfabrication).

L’enduit : la terre peut également servir à enduire la surface des murs. Mêlant souvent terre crue et fibres végétales, ces enduits perspirants peuvent s’appliquer sur un large panel de supports : murs en terre, en paille ou en béton, maçonnerie, etc.

Source : Projet National Terre, Université Gustave-Eiffel

LES LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE CYCLE TERRE À SEVRAN

La fabrique Cycle Terre a été, jusqu’en avril 2024, le premier site de production de matériaux de construction issus de terres d’excavation de grands chantiers en Île-de-France. Sa production se concentrait principalement sur deux types de matériaux : des blocs de terre compressée (BTC), ainsi que des enduits et des mortiers de terre crue. Cette initiative de démonstrateur a démarré en 2017, de la volonté d’un groupe de professionnels de rendre opérationnelle et faire changer d’échelle la construction en terre crue, abordée jusqu’alors sous un angle expérimental. Le montage du projet a été soutenu à hauteur de 5,3 millions d’euros par des fonds européens et régionaux. En 2020, Cycle Terre s’est matérialisé à travers la création d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) et le démarrage des travaux de construction de sa fabrique, installée à Sevran (93). Sous la maîtrise d’ouvrage du promoteur Quartus et la maîtrise d’oeuvre de Joly & Loiret, ce bâtiment de 2 500 m2 a été conçu comme la vitrine de l’activité qui y est exercée. La production a été lancée en novembre 2021 et, en 2023, la fabrique a réussi à doubler son chiffre d’affaires, pour atteindre 500 000 €. Malgré ces résultats encourageants, le niveau des commandes était encore loin d’assurer une rentabilité économique, et Cycle Terre a continué à dépendre de l’aide financière de ses fondateurs. La conjoncture économique n’a pas aidé, de même que l’annulation d’une commande importante après un incendie sur un chantier à Montfermeil (93). Après plusieurs tentatives infructueuses de mobiliser de nouveaux capitaux, la décision de déposer le bilan a été prise et la fabrique a fermé définitivement ses portes le 10 avril 2024. Les porteurs du projet Cycle Terre ont cherché à tirer les enseignements de cette première expérience afin d’imaginer quel avenir donner à cette initiative. Certains facteurs explicatifs relèvent de choix faits dans le montage du projet. Ainsi, le volume de vente de matériaux nécessaire à l’équilibre économique était surdimensionné par rapport au marché existant en 2021, même si le marché pour la terre crue s’est développé depuis, en partie grâce à l’activité même de Cycle Terre. Pour combler cet écart, il aurait fallu un niveau de fonds propres important pour la SCIC, mais les aides mobilisées se focalisaient principalement sur les besoins d’investissement pour lancer le projet, sans suffisamment prendre en compte la phase d’exploitation. De plus, une diversification de l’activité exercée, en intégrant, par exemple, au modèle économique un volet « bureau d’études » en plus de la production, aurait probablement apporté davantage d’autonomie à la structure les premières années. Dans la commercialisation des matériaux, le produit BTC était bien plus mis en avant que les produits enduits, qui sont pourtant moins coûteux à produire et auraient pu aider à diversifier les clients. Enfin, la fabrique a rencontré des problèmes techniques liés à la presse qui servait d’outil de production et dont l’entretien, complexe, aurait nécessité des compétences dédiées au sein de l’équipe salariée. Ne disposer que d’une seule machine par produit a constitué une difficulté supplémentaire, car toute la production était mise à l’arrêt en cas de panne. D’autres enseignements illustrent cependant des difficultés plus systémiques, auxquelles la filière est confrontée. Tout d’abord, la terre crue représente un surcoût par rapport à des projets conventionnels et, par conséquent, les commandes émanent quasi exclusivement de maîtres d’ouvrage publics. Convaincre des clients privés des atouts de la terre est difficile, et représente un travail à part entière qui nécessite d’être anticipé et financé. Une autre difficulté concerne la certification des produits terre pour rassurer les maîtres d’ouvrage et les assurances. La certification passe par des dispositifs du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), qui sont coûteux et dont la durée de validité est limitée à deux ans. Cette durée n’aide pas à mettre en confiance le maître d’ouvrage, confronté à l’incertitude du renouvellement de la certification pour des projets qui nécessitent plusieurs années avant de se mettre en chantier. Enfin, le plus grand problème relevé par l’expérience Cycle Terre concerne les surfaces nécessaires pour stocker les terres excavées, car une production standardisée nécessite un accès à la même terre pendant un certain temps. Pour relancer une activité de terre crue, il faudrait d’abord créer des sites de stockage en Île-de-France, aujourd’hui inexistants. L’expérience Cycle Terre est une opportunité pour apprendre des difficultés de cette première initiative afin d’améliorer les conditions de structuration de la filière dans la région. Plusieurs porteurs de projet travaillent de concert avec le propriétaire des lieux et les collectivités territoriales afin d’envisager une relance de l’activité, qui tiendra compte des obstacles initiaux.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Aménagement et territoires |

Habitat et logement |

Aménagement et construction durables |

Matériaux biosourcés et sains