Les places aéroportuaires franciliennes à l'avant-garde des grandes transformations contemporaines

Au cœur de l’économie mondialisée, les aéroports internationaux et leurs environs constituent des atouts concurrentiels pour le développement et le rayonnement des pays et des territoires qui les accueillent. Ces espaces répondent également à d’autres enjeux stratégiques, liés aux grandes transformations du monde contemporain : souverainetés alimentaire et économique ; mobilité décarbonée ; ou santé publique, avec la crise du Covid-19, en 2020.

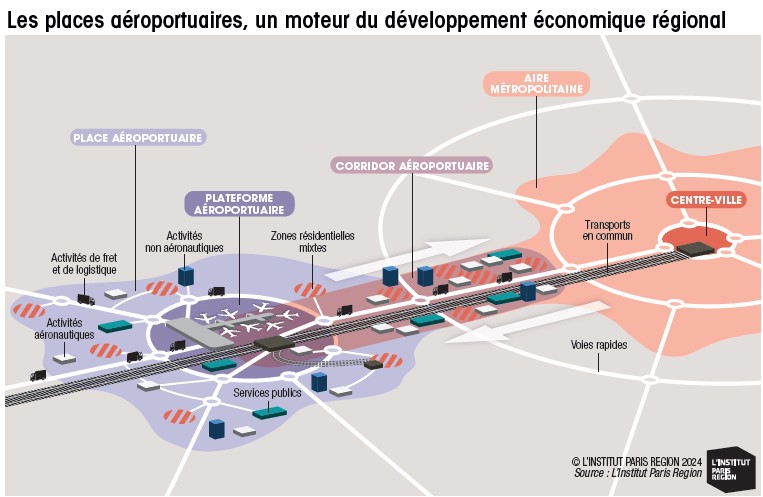

D’une fonction support aux espaces métropolitains, les territoires aéroportuaires, ou « places aéroportuaires », ont évolué au fil du temps, et mué en véritables espaces économiques permettant de relier les enjeux économiques, écologiques, sociaux et urbains. Si leurs contours, périmètres et profils peuvent fortement varier d’un contexte géographique à l’autre, ces sites, parfois dénommés « aerotropolis » à l’international1, ont en commun d’avoir leur trajectoire économique liée à la présence d’un aéroport international.

LES PLACES AÉROPORTUAIRES, ENTRE ÉCONOMIE MONDIALISÉE ET ENJEUX TERRITORIAUX

La particularité majeure d’une place aéroportuaire tient dans les interactions multiples que les territoires qui la composent entretiennent avec l’aéroport. Certaines d’entre elles sont positives, telles les retombées économiques et sociales (créations d’emplois, implantations d’entreprises, recettes fiscales, notoriété, dessertes en transport, etc.), mais les aéroports peuvent générer également des externalités négatives sur leur environnement proche (pollution atmosphérique, nuisances sonores – et leurs impacts sur la santé –, congestion routière, contraintes d’aménagement urbain, etc.).

Les places aéroportuaires entraînent une intensification du développement économique et urbain pour les corridors qui les relient aux villes centres (voir schéma).

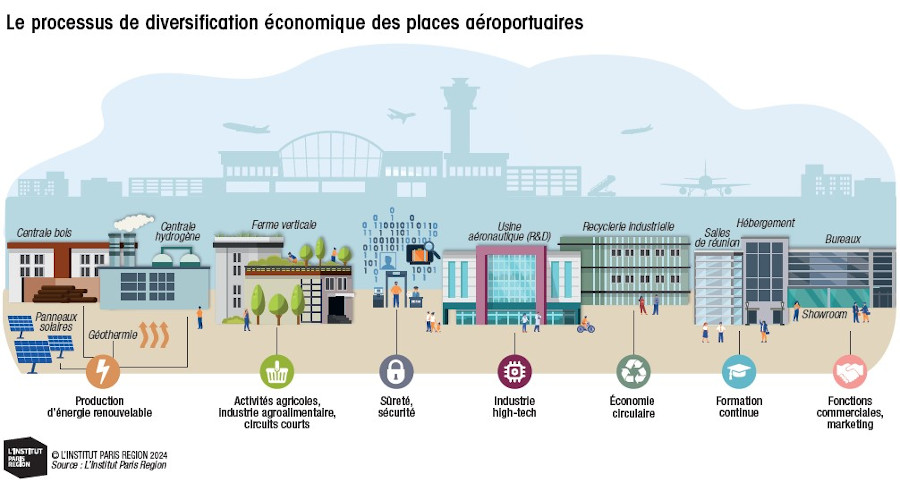

Enfin, la crise sanitaire liée au Covid-19 a montré les risques d’une trop forte dépendance des acteurs économiques des places aéroportuaires à la situation des échanges internationaux. Elle les a poussés à chercher un meilleur équilibre entre développement exogène et développement endogène. Les acteurs locaux explorent depuis des voies de diversification économique pour améliorer la résilience de ces territoires dans un contexte de changements de relation au travail (télétravail, réduction de la surface immobilière moyenne par poste de travail…) et d’augmentation tendancielle des modes et coûts de transport.

DES FONCTIONS ÉCONOMIQUES SPÉCIFIQUES

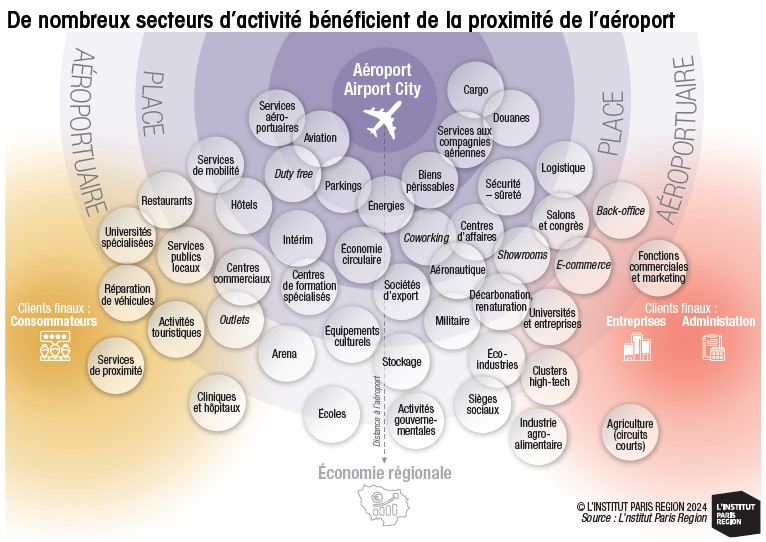

L’analyse des caractéristiques des places aéroportuaires montre que ces dernières se sont muées en moteurs de développement économique métropolitain, qui, positionnés en interface avec l’économie internationale, génèrent des milliers d’emplois dans des activités « cœur » (compagnies aériennes, services au sol, sécurité, douanes, maintenance, etc.), et dans un éventail toujours plus vaste d’activités non aéronautiques (logistique, vente, industrie, R&D, hôtellerie, loisirs, administration, centres d’exposition, services B2B, etc.). On y trouve souvent un socle d’activités regroupées sous le sigle « AAA » (aérien, aéroportuaire, aéronautique). On y observe aussi des retombées économiques qui vont bien au-delà des limites de la plateforme aéroportuaire. Cette attractivité économique s’explique par une conjugaison de facteurs : un excellent niveau d’accessibilité et de connectivité aux chaînes d’approvisionnement mondial ; une capacité à faciliter les opportunités d’affaires pour les entreprises internationales ou exportatrices ; un socle de services adaptés aux besoins de millions de touristes et voyageurs d’affaires ; une densification d’activités économiques qui renforce leur rôle de polarité économique ; ou encore un écosystème vertueux et une dynamique qui favorisent l’investissement public dans des infrastructures structurantes, elles-mêmes génératrices d’aménités qui se traduiront par une amélioration de l’attractivité économique territoriale.

S’il n’existe pas de trajectoire unique de développement économique d’une place aéroportuaire, les options possibles sont néanmoins importantes, et fonction des situations locales (localisation de la place aéroportuaire, taux d’activité, taux d’urbanisation…) et de son insertion dans l’économie internationale (voir schéma).

En matière de secteurs d’activité économique, les travaux de l’Université Gustave-Eiffel ont montré que les places aéroportuaires s’appuient sur cinq grands domaines clés d’activité économique : les activités privées et publiques liées à l’infrastructure aéroport, l’économie du fret et de la logistique, l’économie de l’aérien, l’économie des services marchands aux voyageurs, et enfin l’économie de la connaissance et des autres activités productives.

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES EN CASCADE

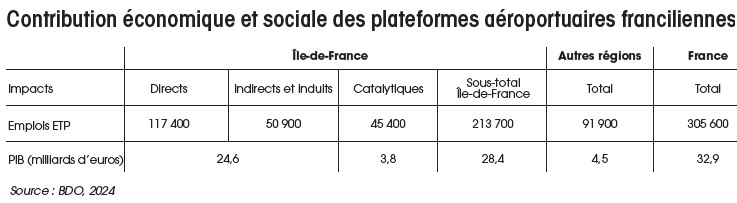

Pour mesurer l’impact économique et social des trois aéroports franciliens, il est nécessaire de disposer de données précises, mesurées scientifiquement à partir d’une méthode incontestable, et à plusieurs échelles géographiques (du local au national). Le Groupe ADP a ainsi mandaté, en 2023, le cabinet BDO pour la réalisation d’une nouvelle étude sur la contribution économique et sociale des plateformes aéroportuaires franciliennes à l’économie nationale et régionale. Celle-ci, finalisée en 2024, porte sur l’année 2022. La méthodologie retenue par BDO est celle de l’Airports Council International (ACI) Europe, la plus utilisée (lire encadré en fin d'article).

En 2022, les activités des aéroports franciliens ont généré près de 310 000 emplois équivalent temps plein (ETP) et 33 milliards de PIB en France. La majorité des retombées bénéficient à l’Île-de-France (70 % des emplois totaux et 86 % du PIB). Parmi les 213 700 emplois générés en Île-de-France, 79 % le sont par les activités aéroportuaires (emplois sur site, et générés par les dépenses des employés sur site et chez les fournisseurs) et 21 % par les dépenses des visiteurs (impacts catalytiques). Les emplois directs, présents sur les plateformes, s’élèvent à 117 400 en Île-de-France, dont 89 300 à Paris-Charles de Gaulle, 25 000 à Paris-Orly et 3 100 à Paris-Le Bourget.

Les emplois aéroportuaires sont essentiellement à durée indéterminée (92 % de CDI, dont 89 % à temps plein). On trouve une part importante de CDD dans des secteurs spécifiques, et plus directement liés aux variations des flux de passagers : catering (restauration), nettoyage et assistance en escale de passagers. Au total, la part des femmes s’élève à 40 %. Les salariés travaillant sur les plateformes résident à 69 % en Île-de-France et à 13 % dans l’Oise.

PARIS-CHARLES DE GAULLE ET PARIS-LE BOURGET, L’APPEL DU GRAND INTERNATIONAL

La place aéroportuaire formée par l’aéroport international de Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport d’affaires de Paris-Le Bourget dynamise l’économie et les territoires qui les entourent. Situé à 25 kilomètres au nord de Paris, Paris-Charles de Gaulle est devenu un pôle d’activité majeur et un maillon essentiel de l’intégration de la France dans l’économie mondiale. Déjà accessible par différents moyens (voiture, RER, TGV et bus), la place va encore améliorer à l’avenir son accessibilité ferrée, avec en particulier le CDG Express, la ligne 17 du Grand Paris Express (GPE) et le TER Roissy-Picardie. L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle a accueilli 67,4 millions de passagers en 2023. Il dessert 328 destinations dans 119 pays, ce qui en fait le premier aéroport d’Europe continentale. Il s’étend sur sept communes, au sein desquelles se concentre une activité directement liée aux filières AAA. Avec 1 871 milliers de tonnes de fret aérien (cargo et courrier) en 2023, Paris-Charles de Gaulle est le premier aéroport cargo d’Europe. C’est d’ailleurs ce contexte propice aux activités de transport et logistique qui y a favorisé l’installation du hub européen du géant américain Fedex. Son activité globale génère plus de 280 000 emplois salariés privés à l’échelle du bassin d’emploi Grand Roissy-Le Bourget (50 communes du Val-d’Oise, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne).

L’aéroport d’affaires de Paris-Le Bourget, leader européen, s’étend sur 553 hectares et concentre plus de 3 000 emplois directs. Il bénéficie d’une situation géographique idéale (près du parc d’exposition Paris Nord Villepinte et du secteur Pleyel) et d’un parc foncier à forte valeur ajoutée, offrant des opportunités et des services aux voyageurs d’affaires. L’organisation, tous les deux ans, du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE), leader mondial en la matière, offre une visibilité exceptionnelle aux activités présentes.

Les activités structurantes des plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget se concentrent autour de certaines filières pourvoyeuses d’emplois, et, notamment, le transport aérien (42 % des emplois directs en 2023), les services aéroportuaires (18 %), le commerce-hôtellerie-restauration (13 %) ou le fret-messagerie-transport terrestre (12 %)2.

Après la crise du Covid-19, qui a fortement impacté l’économie locale, de nombreuses transformations structurelles sont en cours dans les écosystèmes aéroportuaires, accentuées par les transitions vers la décarbonation et la digitalisation. Elles sont à l’origine d’actions de diversification économique, à l’instar de la production énergétique ou d’une offre de services numériques contribuant à l’amélioration de l’expérience de voyage. C’est dans cette logique que le projet Hyland’air, de distribution locale d’hydrogène décarboné et de bioGNV, a été mis sur pied à Paris-Charles de Gaulle.

PARIS-ORLY, UNE PLACE AÉROPORTUAIRE DE TAILLE EUROPÉENNE

Avec 32,3 millions de voyageurs en 2023, le trafic passagers de l’aéroport de Paris-Orly est remonté à son niveau d’avant la crise sanitaire. La place aéroportuaire de Paris-Orly (19 communes autour de l’aéroport) concentre 181 000 emplois salariés, ce qui en fait l’un des principaux pôles économiques de la région. Son territoire d’influence s’étend sur 61 communes, et concentre pas moins de 30 000 entreprises et un peu plus de 425 000 emplois salariés privés3. Si l’activité aéroportuaire occupe une place prépondérante dans le tissu productif du territoire d’influence, du fait des secteurs transport-aérien, services aéroportuaires et logistique-fret, le secteur commerce est également surreprésenté dans l’emploi local, ainsi que le BTP, dans une moindre mesure. Identifié comme « site clé en main » dans le cadre de France 2030, le Grand Cœur d’Orly est un levier d’attractivité de campus tertiaires ou industriels, par exemple. De même, le développement du pôle scientifique et technologique Paris-Saclay a joué un rôle clé dans la dynamique du territoire d’influence.

Sur le temps long, le territoire d’influence de l’aéroport de Paris-Orly a profité d’une dynamique économique tout à fait remarquable. 39 500 emplois salariés privés ont été créés entre 2007 et 2022, soit une croissance de 10,3 %.

Comme autour de Paris-Charles de Gaulle, la crise sanitaire a été ressentie de manière particulièrement intense sur le territoire. Cette moindre capacité de résilience du territoire à l’échelle régionale s’explique en partie par le coup d’arrêt très brutal porté à l’activité aéroportuaire. Dès 2022, la reprise du trafic propre à Paris-Orly a permis de compenser les effets de la crise sanitaire et de retrouver le niveau d’emplois d’avant-Covid. Cette croissance a aussi été alimentée par plusieurs dynamiques locales, telles que les parcs d’affaires tertiaires et logistiques (Icade, Coeur d’Orly, Sogaris), le marché international de Rungis, ou encore le pôle santé de Villejuif et Paris-Saclay. La ligne 14 du GPE, nouvellement en circulation, et l’arrivée prochaine de la ligne 15 sud et de la ligne 18 vont créer un nouveau barycentre économique à 25 minutes de la capitale. Cette accessibilité renforcée facilitera la puissance d’innovation du Sud-Ouest francilien ainsi que l’offre touristique francilienne pour les passagers. Un enjeu important sera de s’assurer que les emplois créés bénéficient le plus possible aux habitants de la place aéroportuaire. En élargissant le bassin d’emploi, ces nouvelles mobilités risquent de contribuer à accentuer le mécanisme de déconnexion entre dynamique économique locale et dynamique sociale, avec des emplois davantage accessibles aux non-résidents.

DES STRATÉGIES DE RÉSILIENCE PAR LA DIVERSIFICATION

Mieux connectées à l’économie francilienne, notamment via des réseaux de transport renforcés par le GPE, les places aéroportuaires vont continuer à soutenir le développement des entreprises et l’attractivité de l’Île-de-France. Situés à l’avant-garde des grandes transformations contemporaines – la décarbonation, en tête –, ces territoires vont aussi contribuer à dynamiser l’évolution des entreprises déjà présentes et à participer au développement de nouvelles activités.

En observant les stratégies mises en place par les acteurs économiques et les pouvoirs publics, les principaux champs de diversification engagés couvrent différents domaines : l’accueil de PME issues de la zone dense de la Métropole du Grand Paris, « chassées » par la pression foncière et à la recherche d’un nouveau site ; l’installation d’activités productives grâce aux aménités des places aéroportuaires associées à leurs capacités foncières résiduelles ; la localisation de fonctions commerciales et marketing d’entreprises françaises ou internationales ; ou le développement d’activités liées aux ambitions de décarbonation. En matière de lutte contre le dérèglement climatique, le Groupe ADP joue un rôle leader au sein des places aéroportuaires (lire encadré en fin d'article). À Paris-Orly, plusieurs initiatives méritent d’être soulignées, comme la création d’une alliance environnementale ou encore la concertation Paris-Orly 2035, qui a permis de traiter de multiples thématiques (mobilité, énergies renouvelables, programmation immobilière, etc.). À Paris-Charles de Gaulle, le groupe ADP collabore aussi avec des collectivités territoriales très impliquées, telles que le groupement d’intérêt public Roissy Meaux Aéropôle (GIP RMA), qui a priorisé ses interventions, notamment sur l’hydrogène. Enfin, l’économie circulaire est un enjeu majeur pour les places aéroportuaires, qui s’engagent dans des initiatives en matière d’approvisionnement durable, et d’écologie industrielle et territoriale, afin de mettre en synergie et de mutualiser entre plusieurs acteurs économiques des flux d’économie de la fonctionnalité, de consommation responsable, d’allongement de la durée d’usage des produits, ou de stratégies visant à limiter ou mieux réutiliser les déchets. Par exemple, l’aéroport de Paris-Orly a signé un accord d’écologie industrielle avec la Semmaris. Par ailleurs, plusieurs activités déjà présentes sont également source de diversification : la filière sûreté-sécurité reste dynamique, en lien avec les préoccupations croissantes de l’État pour ces lieux sensibles que sont les aéroports. Ces territoires deviennent aussi des démonstrateurs et des lieux d’expérimentation de nouvelles technologies. Marquées par des flux de marchandises agricoles et agroalimentaires, lieux importants de consommation, mais aussi proches de bassins de production, les places aéroportuaires jouent un rôle croissant dans le système alimentaire francilien. Ainsi, celle de Paris-Orly s’appuie sur le marché international de Rungis et le projet de Cité de la gastronomie. Le Grand Roissy Le Bourget développe le projet complémentaire de « pôle d’activité et de compétences sur l’agroalimentaire, l’agriculture et les circuits courts », en lien avec la Semmaris (projet Agoralim), mais aussi avec les producteurs locaux installés dans les 100 kilomètres autour de l’aéroport. Les deux places aéroportuaires franciliennes ont également un fort potentiel de développement dans le domaine de la formation continue pour répondre aux besoins d’entreprises à la recherche d’une très forte accessibilité, d’offre de salles de réunion et d’hébergement. Enfin, jugées parfois trop fonctionnelles, et peu dotées en commerces et services en dehors des terminaux, les deux places aéroportuaires ont comme véritable enjeu le développement de l’économie présentielle en leur sein. L’hybridation d’une offre commerciale et de services au carrefour des besoins des voyageurs, habitants, salariés et visiteurs est une réelle opportunité.

ET DEMAIN ?

Les aéroports internationaux ne sont pas uniquement des lieux de flux de passagers et de marchandises, mais désormais des leviers de développement économique des territoires. Mieux desservis, mais aussi bousculés par la crise sanitaire et, surtout, par les grandes transitions du monde contemporain, les places aéroportuaires se sont engagées dans trois transformations majeures. Leur nouveau positionnement dans l’écosystème francilien, du fait d’une très nette amélioration de leur connectivité régionale par le GPE, va les amener à intensifier leur rôle dans l’économie francilienne. De plus, la diversification économique, permise notamment grâce à une optimisation foncière et les souhaits de développement des acteurs économiques et des collectivités territoriales, incite les pouvoirs publics à s’assurer d’offrir des emplois adaptés aux compétences des populations environnantes. Enfin, ces territoires prennent des paris, y compris industriels, pour accompagner la décarbonation des activités aéroportuaires et aéronautiques. Ils s’engagent aussi dans de nombreuses initiatives en faveur de l’économie circulaire ou de la résilience économique et sociale. Ils constituent à ce titre un laboratoire intéressant sur de nouveaux modèles économiques multiscalaires qui concilient développement et sobriété.

1. En référence aux travaux de John Kasarda et Greg Lindsay, universitaires américains qui ont popularisé le rôle des places aéroportuaires dans les systèmes économiques territoriaux, mais selon une approche très extensive des leviers de développement.

2. Source : Accoss – Urssaf – PCA, données 2023.

3. Source : Accoss – Urssaf – OI, données 2023.

LES QUATRE CATÉGORIES D’IMPACTS ÉCONOMIQUES

Les impacts directs recouvrent les emplois, les revenus et le produit intérieur brut (PIB) générés par les fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires. Ce sont les activités associées à l’exploitation et à la gestion du fonctionnement de l’aéroport. On y trouve les activités effectuées par l’exploitant de l’aéroport, les compagnies aériennes, les contrôleurs de trafic aérien, etc. Les impacts indirects couvrent les consommations intermédiaires des fournisseurs directs, c’est-à-dire les emplois, les revenus et le PIB générés par les activités aval qui soutiennent et alimentent les activités aéroportuaires. Il s’agit, par exemple, des grossistes alimentaires, des entreprises de transformation pour la restauration en vol, du raffinage lié à la production de carburant pour les avions ou des prestataires de services aux compagnies aériennes. Le choix a été fait de ne prendre en compte que les fournisseurs de rang 1 des entreprises présentes sur site. Les impacts induits sont les activités économiques générées à l’échelle nationale par les dépenses des salariés des sociétés directement ou indirectement liées à l’aéroport. Enfin, les impacts catalytiques correspondent aux retombées socio-économiques générées par les dépenses des passagers touristes (d’affaires et de loisirs) qui ont transité par l’aéroport. Ces retombées sont surtout calculées aux échelles régionale et nationale.

LE GROUPE ADP, ACTEUR DE LA TRANSFORMATION DES PLACES AÉROPORTUAIRES

L’activité du Groupe ADP, et des acteurs aéroportuaires dans leur ensemble, influence directement le développement de l’économie locale et l’emploi dans les territoires d’emprise et d’influence des places aéroportuaires. C’est pourquoi les trois plateformes franciliennes Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget sont identifiées sur le long terme comme des moteurs économiques stratégiques à l’échelle des bassins aéroportuaires du Grand Roissy-Le Bourget et du Grand-Orly Seine Bièvre, ainsi qu’à l’échelle départementale, régionale et nationale. Ainsi, le groupe, qui mène depuis plus de 15 ans une politique RSE, a formalisé dans sa dernière feuille de route stratégique, « 2025 Pioneers », un panel d’objectifs au service de la compétitivité et de l’attractivité de ses territoires d’implantation, ainsi que de la création d’emplois et de l’accession des habitants des territoires aux emplois de la communauté aéroportuaire. En conséquence, des politiques partenariales territoriales sont menées pour développer les achats de proximité, auprès des PME locales, promouvoir les réseaux de soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation, ou encore favoriser l’emploi local. Des projets en lien direct avec la compétitivité et l’attractivité des territoires, tels que le développement et l’installation de nouvelles énergies bas carbone (hub multi-énergies, récupération de la chaleur fatale, puits de géothermie, méthanisation, photovoltaïque…) sur les plateformes aéroportuaires franciliennes, sont développés et mis à disposition des territoires voisins. Par ailleurs, le développement des pôles multimodaux pour l’ensemble des usagers des mobilités actives (et non plus seulement pour les passagers aériens), permettant également une meilleure accessibilité aux emplois locaux, bénéficie aussi à l’attractivité générale des territoires concernés. Enfin, la recherche de complémentarité avec les projets d’écologie industriels qui gravitent autour des plateformes aéroportuaires, et la définition d’une offre immobilière (bâtiments tertiaires et industriels, parcs d’activités…), en complémentarité des orientations des territoires et de leurs besoins, contribuent au développement des projets territoriaux locaux. Ces initiatives mettent en exergue l’interpénétration des écosystèmes économiques territoriaux et aéroportuaires, en lien avec les actions renforçant l’ancrage territorial du Groupe ADP.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Emploi et formation |

Commerce et consommation |

Économie numérique |

Immobilier d'entreprise |

Industries et services |

Territoires économiques |

Tourisme |

Déplacements |

Équipements et infrastructures |

Transport de marchandises et logistique