Lever les freins de la rénovation énergétique en Île-de-France

La rénovation énergétique du parc résidentiel francilien représente un enjeu stratégique à fort impact énergétique, environnemental et social. Face aux objectifs, la réalité du terrain révèle qu’il est difficile de connaître le détail et la qualité des rénovations menées, et de caractériser le profil détaillé des bâtiments rénovés en Île-de-France. La présente étude s’intéresse aux caractéristiques réelles du parc résidentiel francilien afin de comprendre la trajectoire de rénovation énergétique en Île-de-France, les besoins du parc résidentiel et les difficultés qui risquent d’empêcher l’atteinte des objectifs énergie et climat.

Connaître les logements franciliens au regard de leurs besoins de rénovation énergétique

La typologie de bâti étudiée se concentre sur les logements construits avant 1991, c’est-à-dire avant l’exigence de performance minimale de l’enveloppe du bâtiment (RT 1988, appliquée à partir de 1990). Cette part du parc représente près de 3,6 millions de logements, soit 70 % des logements franciliens, et concentre 77 % des consommations énergétiques du secteur résidentiel. La typologie architecturale se décline en huit catégories :

- Habitat collectif d’avant 1991 : collectif ancien (avant 1946) ; grand collectif (1946-1981) ; petit collectif récent (1946-1990) ; moyen collectif récent (1946-1990) ;

- Habitat individuel d’avant 1991 : individuel ancien (avant 1946) ; pavillons et villas de banlieue (avant 1946) ; pavillons de la reconstruction (1945-1968) ; individuel récent (1969-1990).

Trois enjeux transversaux aux choix de rénovation énergétique des logements en Île-de-France

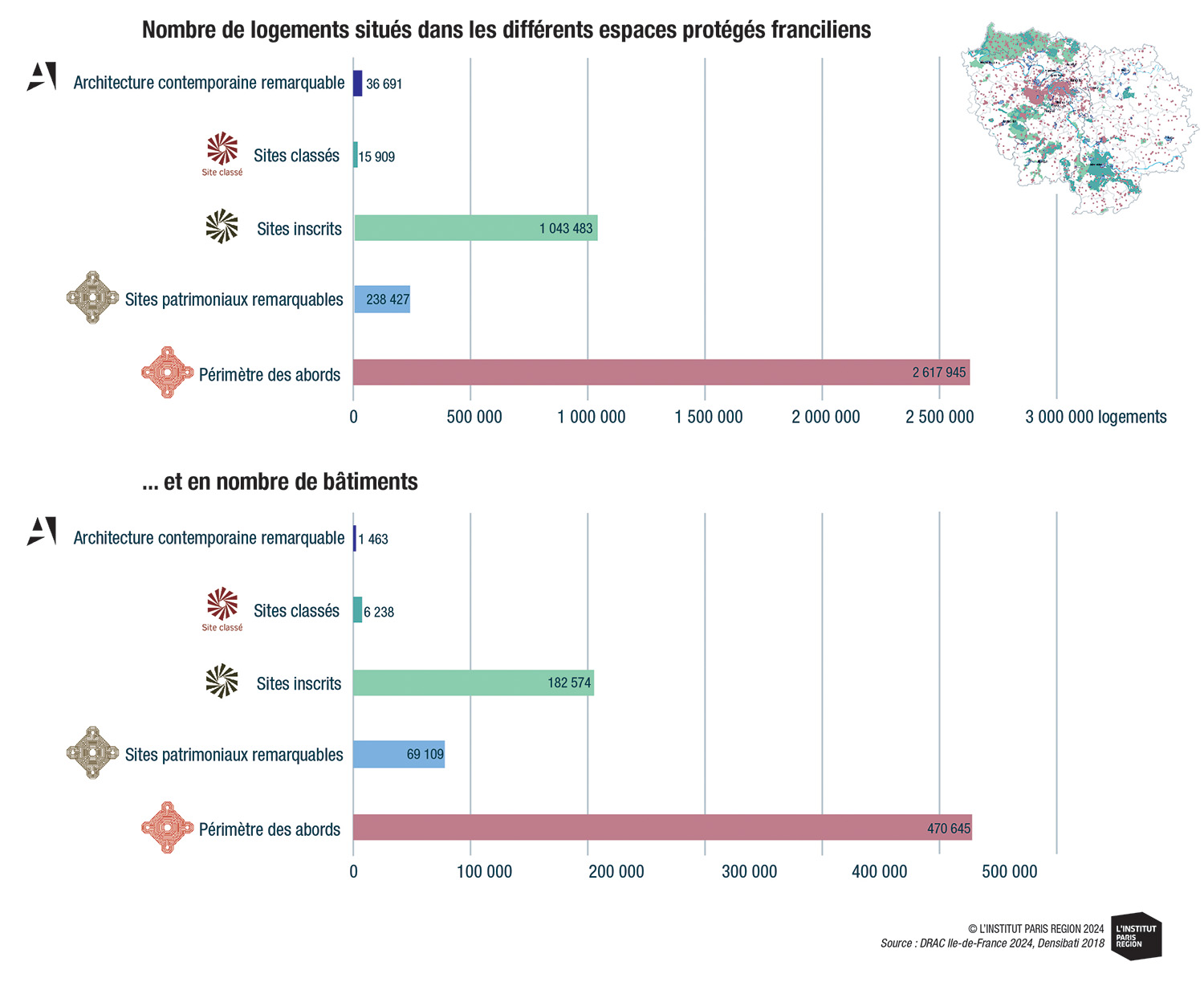

Les protections patrimoniales : la prise en compte du patrimoine bâti constitue une exception à l’obligation de réaliser une rénovation énergétique lors de travaux importants de ravalement. L’Île-de-France est une région particulièrement soumise à des servitudes patrimoniales (28 % du territoire régional). 44 % des logements se situent dans les périmètres des abords des monuments historiques et, en tout, 51 % du parc se situe en zones protégées. La rénovation énergétique dans ces périmètres est soumise à une certaine complexité réglementaire.

L’emplacement du bâtiment sur la parcelle : le positionnement du bâti a un impact sur sa performance énergétique et influence les possibilités d’isolation par l’extérieur. Il y a un enjeu important de mitoyenneté pour l’individuel ancien, mais aussi sur l’individuel plus récent (160 000 maisons concernées). La rénovation énergétique permet de recourir au droit légal de surplomb mais avec certaines limites : possibilité pour les voisins de réaliser aussi une ITE, contreparties financières, enjeux de qualité architecturale ou de place sur l’espace public…

Les valeurs foncières : les travaux de rénovation énergétique sont souvent rapportés à la valeur initiale ou projetée du bien. Il peut s’agir d’un facteur influençant la décision des propriétaires de réaliser ou non ces travaux. Or, on observe de fortes disparités selon les différents types architecturaux et les territoires (le collectif ancien est le plus cher, principalement situé à l’ouest et à Paris), avec un impact sur la rentabilité des travaux de rénovation énergétique. Il est pénalisant, pour un vendeur, de vendre un logement classé selon les plus mauvaises notes du DPE (F ou G) : ces appartements se vendent respectivement 5 % et 6 % moins chers en petite et en grande couronne que ceux avec une étiquette D. C’est moins le cas à Paris. Globalement, la valeur verte est atténuée en Île-de-France, du fait de la forte pression sur le marché du logement.

En conclusion de son premier chapitre, l’étude identifie les cibles prioritaires à rénover en Île-de- France : les grands collectifs, les collectifs anciens et les petits collectifs récents, ces deux derniers étant peu rénovés (difficultés d’intervention) mais très consommateurs d’énergie. Les pavillons de la reconstruction et l’individuel récent sont aussi à considérer du fait de leur très mauvaise performance énergétique pour les premiers et de leur surface importante pour les seconds.

Les dynamiques de rénovation énergétique des logements, observées en Île-de-France

Soixante-dix mille logements privés ont été rénovés en moyenne par an entre 2021 et 2023 avec les subventions MaPrimeRénov’, principalement des travaux par geste (84 %) : changement de chauffage ou des menuiseries, isolation des combles… Pour le parc social, on compte en moyenne 15 300 logements rénovés annuellement avec le dispositif Eco-PLS de 2020 à 2023.

Quelles sont les caractéristiques des logements rénovés en Île-de-France ?

Les rénovations se concentrent sur les logements les plus accessibles techniquement et économiquement, soit essentiellement les grands immeubles des années 1960 à 1980, sur un parc ayant peu bénéficié de réglementations thermiques lors de sa construction. Les rénovations observées concernent des bâtiments ayant pourtant des étiquettes intermédiaires (C, D ou E). Pour le parc social, la dynamique se tourne vers les passoires thermiques, devenues de plus en plus rares. Des effets de parc sont visibles selon les territoires (plus de bâti ancien rénové sur la métropole du Grand Paris, plus de bâti récent rénové en grande couronne). Pour le parc privé, les très petits immeubles (moins de 15 logements) sont très peu représentés parmi les projets de copropriétés rénovées. Cela s’explique par un déficit d’entreprises sur ce segment et un enjeu financier (un coût de rénovation par logement plus cher). Les segments les plus rentables pour les professionnels sont aujourd’hui des immeubles à partir de 60 logements.

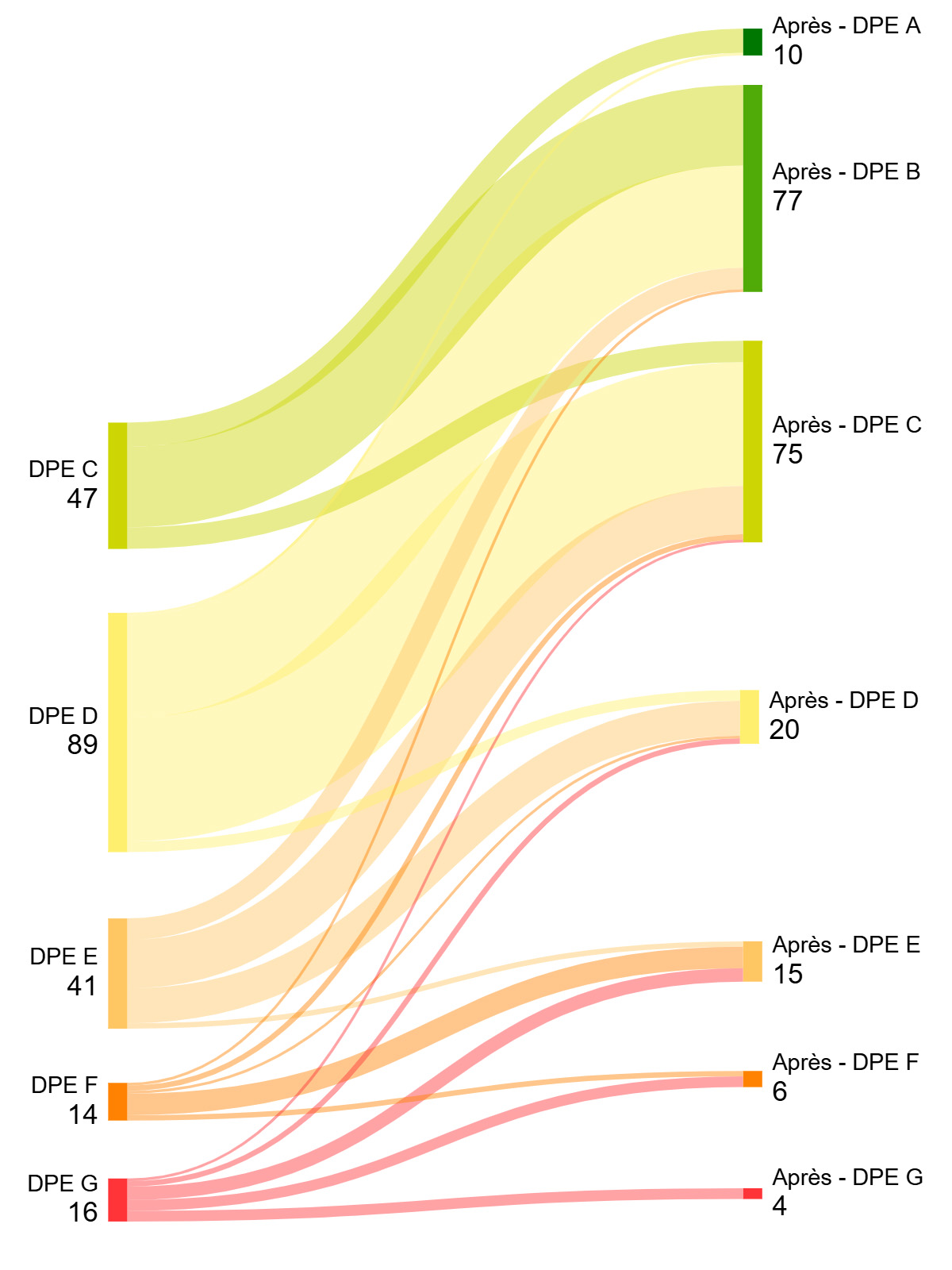

Les passoires thermiques restent majoritairement dans les catégories énergivores (E, F et G) et n’atteignent que très rarement un niveau de performance BBC. On constate en moyenne un saut d’un ou deux classes DPE par bâtiment. La rénovation BBC est plus accessible pour le parc social que pour la copropriété : les bailleurs sociaux ayant davantage la main sur l’ensemble du bâti, ils peuvent réaliser ces travaux en site inoccupé, ce qui facilite la mise en œuvre. Ils ont plus souvent recours à des bouquets de travaux plus importants, en agissant aussi sur les parties privatives. Face à la cherté du foncier, les bailleurs sont aussi plus enclins à développer leur parc via la rénovation que par la construction.

En maison individuelle, les rénovations énergétiques sont plus fréquentes dans les grandes agglomérations que dans les communes rurales. Elles se font plutôt lors de l’acquisition, avec une enveloppe de prêts bancaires qui en tient compte. En dehors de cette occasion, ils sont souvent liés à un impératif (besoin de changer la chaudière, sinistre…). La dimension énergétique est rarement la motivation principale.

Aperçu des solutions techniques mises en œuvre en Île-de-France

L’étape du diagnostic : différents diagnostics sont mobilisables avec différents degrés d’obligations (DPE, audits énergétiques, DTG, PPPT…). C’est une étape clé, mais parfois négligée. La réalisation d’un diagnostic n’engage pas non plus systématiquement une dynamique de travaux. Les acteurs publics se mobilisent par ailleurs pour fiabiliser ce marché convoité (création de référentiels, d’annuaires…).

Les postes de travaux à considérer pour la rénovation énergétique performante

Isolation des parois : poste central car 20 % des pertes thermiques se font par les murs en individuel et 30 % en collectif. Recours possible à deux techniques, par l’extérieur (ITE) et/ou l’intérieur (ITI). Ces recours varieront principalement selon le caractère patrimonial du bâti. Dans l’imaginaire collectif, la rénovation énergétique est souvent assimilée à l’isolation, qui concentre les débats, alors que beaucoup de projets (de rénovation partielle) se font actuellement sans isolation des murs.

Les planchers hauts/toiture : ils représentent 30 % des pertes thermiques d’une maison et 9 % pour le collectif.

Le choix des matériaux isolants : on distingue trois principales familles de matériaux : minéraux, synthétiques, biosourcés. On observe un emploi massif de la laine de roche (pour l’habitat collectif) et des matériaux synthétiques (pour l’individuel). Cependant, les matériaux biosourcés sont perspirants et s’appliquent de ce fait bien à l’habitat ancien ; ils ont un impact environnemental moindre et assurent un bon confort thermique à l’année. Mais le recours reste encore faible, du fait des coûts élevés (+20 à 30 % par rapport aux autres matériaux) et d’un manque de connaissances.

Chauffage/ECS : réseaux de chaleur, PAC, biomasse et chaudières gaz très haute performance énergétique sont des solutions plus ou moins adaptées en fonction du bâti. On note surtout un besoin d’accompagnement pour bien régler ces systèmes et assurer leur maintenance après pose.

Ventilation : un poste souvent sous-estimé, pourtant essentiel lorsqu’on isole le bâti. Là encore, des enjeux de maintenance, d’appropriation et de bons réglages…

Un enjeu de bonne mise en œuvre : si la qualité des travaux n’est pas au rendez-vous, l’efficacité de la rénovation et même l’intégrité du bâti sont en péril. Des sacrifices sont parfois faits pour la qualité de mise en œuvre en raison des coûts, qui peuvent aller du simple au triple selon les artisans, et en fonction du choix des matériaux et des techniques de pose. Les phénomènes de fraude ont pu ébranler la confiance dans les politiques de rénovation. Les propriétaires du bâti individuel y sont particulièrement exposés.

Évaluer les coûts de la rénovation énergétique des logements

Le contexte inflationniste a entraîné l’augmentation des coûts des matériaux de construction et un manque de disponibilité des entreprises face à la montée en puissance de la rénovation énergétique. Les coûts varient cependant fortement selon la difficulté d’intervention, les détails techniques, les profils architecturaux des bâtiments (plus l’architecture est simple, moins c’est cher) et les stratégies de réhabilitation adoptées (plus les sauts d’étiquettes énergétiques sont élevés, plus le coût est élevé, en général).

En copropriété, le coût moyen des projets est en hausse : de 11 700 € entre 2010 et 2014 à 20 600 € par logement pour les projets réalisés après 2019. Cette évolution est à mettre en regard avec l’inflation mais aussi avec la hausse du niveau d’ambition des projets réalisés (le gain énergétique moyen des projets est passé de 34 à 43 %). Il est possible de réaliser des gains énergétiques importants tout en restant dans une fourchette budgétaire proche de la moyenne des projets analysés, à l’exception toutefois des petites copropriétés, dont la rénovation énergétique implique un effort financier particulièrement important. Elles sont en effet presque deux fois plus coûteuses à rénover (rapporté au nombre de logements) et restent un angle mort du marché de la rénovation énergétique.

En maison individuelle, les coûts déclarés pour une rénovation globale varient fortement, allant de 28 000 € (estimation d’un professionnel) à 86 000 € (moyenne des retours d’expérience recensés par la plateforme métropolitaine PassRéno Habitat). Les projets les plus chers concernent des maisons construites avant 1946. L’installation d’une pompe à chaleur représente également un facteur de coût important.

Les effets des politiques publiques sur le marché francilien de la rénovation

Les aides MaPrimeRénov’ jouent un rôle structurant dans les projets qui émergent : on constate que les travaux sont dimensionnés en fonction de l’obtention de la subvention, et les critères d’attribution provoquent l’émergence de projets plus ambitieux. Ainsi, pour l’habitat individuel, où la rénovation par gestes simples prédomine, il y a une tendance croissante à faire de la rénovation énergétique globale depuis la mise en place du parcours accompagné.

La forte complémentarité des dispositifs portés par les collectivités territoriales, qui encouragent à la rénovation en diminuant le reste à charge des ménages modestes. Les collectivités, outre ces aides, jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement et le conseil aux ménages ainsi que dans l’atterrissage local des dispositifs nationaux.

Le rôle des Architectes des bâtiments de France (ABF) est souvent mal compris : les ABF endossent un rôle de conseil méconnu et souvent peu compatible avec leur charge de travail. Ils pointent aussi une tension entre l’argumentaire esthétique, qui leur est imposé dans leurs avis, et leurs compétences techniques. D’autres structures, telles que les CAUE, peuvent répondre à ce besoin de conseil, tandis que les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle de médiation. Quand les propriétaires (surtout en maison individuelle) ne sont pas accompagnés dans les espaces relevant d’un avis ABF, les comportements de contournement des règles de déclaration des travaux sont fréquents.

Les professionnels aussi revoient leur organisation en fonction des dispositifs publics : on observe l’émergence de partenariats entre professionnels du bâtiment pour capter le marché de la rénovation globale. Quelques professionnels se spécialisent sur certains segments du marché (parc privé, ancien, habitat social…), notamment ceux qui nécessitent des compétences particulières. Les entreprises déplorent les longueurs administratives pour entamer les chantiers et expriment un besoin de stabilité dans les dispositifs publics pour pouvoir recruter face à un manque de main-d’œuvre.

Évolution des étiquettes DPE avant et après rénovation, projets de rénovation énergétique en copropriété

Quelles perspectives pour l’action territoriale en faveur de la rénovation énergétique des logements ?

Quel niveau d’amélioration énergétique du parc résidentiel pouvons-nous espérer en Île-de-France ?

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a modélisé une rénovation globale « standard » sur 4,5 millions de logements franciliens, pour un gain énergétique théorique qui représente 31 % de la consommation résidentielle (32 400 GWh) et 12 % de la consommation énergétique totale en Île-de-France, tous secteurs confondus. 92 % des logements rénovés atteindraient alors les classes énergétiques B ou C. Ces gains modélisés semblent plus ambitieux que ceux observés dans la réalité (entre 2 à 4 sauts de classe modélisés, contre 1 ou 2 sauts de classe DPE observés en général). Les gains du modèle sont exprimés en consommations conventionnelles, à ne pas confondre avec la consommation énergétique réelle du logement : le calcul conventionnel a tendance à surestimer les consommations énergétiques avant travaux et à les sous-estimer après travaux. Ces écarts s’expliquent par les conditions météorologiques, les comportements des occupants (température de consigne) et la qualité de mise en œuvre des travaux.

Quels résultats à long terme de la trajectoire actuelle ?

L’étude propose un exercice d’estimation de l’impact qu’aurait une poursuite de la dynamique de rénovation énergétique des logements actuellement observée sur la réduction de la consommation énergétique globale, avec des gains évalués en consommations réelles d’énergie finale et par typologie de logements. Des hypothèses sont faites sur les segments du parc (ancien, collectif privé ou social, parc individuel).

Scénario tendanciel

- Hypothèse : rénovation sans changement majeur des politiques publiques ;

- Gain énergétique estimé : 8,2 TWh/an, soit -11,2 % de la consommation résidentielle.

Scénario ambitieux

- Hypothèse : gain réel moyen de 35 % par logement ;

- Gain énergétique estimé : 13,5 TWh/an, soit -18,4 % de la consommation résidentielle.

Cet exercice de scénarisation montre qu’il n’est pas suffisant de concentrer l’action de rénovation sur les segments les plus énergivores du parc et les plus faciles à rénover. Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer la mobilisation des logements qui constituent aujourd’hui l’angle mort du marché de la rénovation énergétique, et de faire émerger des modèles d’accompagnement financier et technique les visant (petit collectif, parc ancien et individuel). Enfin, il est prioritaire de faire converger autant que possible les gains réels et les gains théoriques après rénovation.

Pour renforcer l’action territoriale : des recommandations élaborées avec les acteurs franciliens

Les acteurs territoriaux jouent un rôle structurant en Île-de-France, de manière complémentaire à l’État, dans les politiques de rénovation énergétique. Les recommandations présentées s’appuient sur des retours d’expérience et ont été élaborées avec les principales parties prenantes franciliennes.

Des recommandations typologiques sont émises pour agir sur des segments du marché difficiles à atteindre tels que le bâti ancien (par exemple, la mise en place de chantiers de formation) ou le petit collectif (faire connaître les structures qui peuvent les accompagner, les communautés de professionnels prêts à y intervenir…), mais aussi la rénovation en milieu rural (accompagner l’autoréhabilitation, s’appuyer sur les enseignes de bricolage…).

Des recommandations transversales viennent compléter l’approche : besoin d’adapter les outils et procédures d’urbanisme (agir via le PLUI, faciliter les démarches administratives…), renforcer les moyens et compétences des structures publiques d’accompagnement (par exemple, développer des compétences architecture au sein des Espaces conseil France Rénov’), accompagner les filières professionnelles, accompagner les usages dans les bâtiments rénovés et promouvoir la sobriété énergétique ou encore mener la rénovation énergétique à l’échelle du quartier.■

Un même logement peut être concerné par plusieurs types d’espaces protégés à la fois, dont les périmètres se superposent, mais certains ont des incidences règlementaires plus fortes sur le bâti, à l’instar des sites patrimoniaux remarquables ou des PDA (avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France (ABF) requis au sein de ces périmètres.

Voir aussi

Collectivités : financement et aides 2025 pour la rénovation énergétique

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Société et habitat |

Habitat et logement