L’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les PCAET franciliens, une approche encore émergente

Expression d’une action collective pour faire face au changement climatique dans les territoires, les Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) portent le processus d’adaptation à l’échelle intercommunale. Bien que les enjeux climatiques soient déjà prégnants pour l’Île-de-France, l’analyse des Plans Climat franciliens révèle des difficultés à se saisir de cette question. Pour autant, la démarche PCAET, au plus près de la réalité locale, offre l’occasion de mobiliser de multiples leviers d’action pour rendre les territoires plus résilients. Au-delà d’une approche purement quantitative et technique, s’engager dans un processus d’adaptation porte aussi des questions de « valeurs » et de nécessaires arbitrages sur ce à quoi l’on tient. Le défi, pour les collectivités, est de co-construire une vision commune des enjeux, des risques et des actions à entreprendre avec les acteurs territoriaux, et ce, de manière pérenne.

S’adapter ne signifie pas renoncer. L’atténuation et l’adaptation (lire encadrés plus loin) sont des stratégies complémentaires et interdépendantes. Rester dans les limites des capacités d’adaptation est lié à l’ambition et à la réussite des politiques d’atténuation. Atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 dépend, notamment, de la santé des écosystèmes forestiers, aujourd’hui fragilisés par les impacts climatiques affaiblissant leur fonction de stockage carbone. Dans les situations les plus critiques, certains massifs sont dépérissants. Au niveau national, le Conseil national de la transition écologique (CNTE) relate un puits forestier divisé par deux entre 2010 et 20501. « Éviter l’ingérable et gérer l’inévitable »2 : les règles du jeu sont posées. Elles obligent les acteurs territoriaux, et en particulier les collectivités, dans le cadre de leurs politiques climatiques, à être de plus en plus ambitieux pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, dans un contexte où « le plus facile a été réalisé », et à s’inscrire dans un processus d’adaptation au changement climatique.

LA DIFFICILE ÉMERGENCE DE L’ADAPTATION DANS LES PCAET

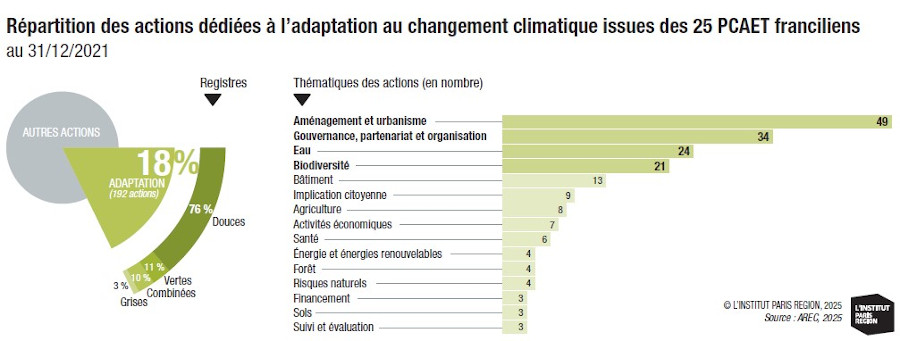

Les événements climatiques extrêmes les plus critiques pour l’Île-de-France ont été qualifiés : ils concernent les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes et les sécheresses. Si la région y est et y sera particulièrement exposée, elle l’est aussi à des phénomènes tendanciels, dont l’élévation de la température moyenne sur plusieurs années. Ainsi, l’Île-de-France se réchauffe plus rapidement que la tendance mondiale (+1,1 °C entre 2011 et 2020 par rapport aux niveaux préindustriels) : l’augmentation de la température moyenne y est déjà de l’ordre de +2 °C depuis le milieu des années 1950. Ces aléas vont générer des impacts climatiques sur les territoires, tant sur la santé et le cadre de vie des Franciliens, les écosystèmes et les ressources naturelles que sur l’économie. Un processus d’adaptation au changement climatique doit s’engager pour y faire face. Ce processus renvoie à différentes temporalités, notamment celle associée à son intégration dans les Plans Climat. Or, la démarche PCAET en Île-de-France a connu un amorçage difficile. Au 31 décembre 2021, soit trois ans après l’échéance de réalisation de ces exercices, moins de 42 % des collectivités franciliennes étaient dotées d’un PCAET3. Le constat est encore moins bon au niveau national, puisqu’à cette date, seulement 33 % des collectivités « obligées » ont adopté leur PCAET. Ce contexte, dans lequel l’engagement des Plans Climat a peiné à s’installer, a pu obérer l’intégration du sujet émergent de l’adaptation au changement climatique, concentrant en outre nombre de complexités. La première réside dans le concept et les éléments de définition qui restent difficiles à s’approprier : transdisciplinarité, enjeux systémiques, gestion des incertitudes sur l’évolution climatique complexifiant la prise de décision, appréhension des seuils critiques de différents systèmes… La seconde est liée à la question de l’évaluation : il n’existe pas d’indicateur universel pour mesurer l’adaptation afin de comparer, d’évaluer et d’apprécier une progression de la résilience territoriale. Une troisième serait d’ordre organisationnel : les collectivités doivent reconsidérer leurs métiers et pratiques, dépasser le travail « en silo », s’appuyer sur un portage politique fort, avec implicitement une bonne appréhension des enjeux, et mobiliser dans la durée les parties prenantes. Ces défis à relever, non exhaustifs, ont la particularité d’être communs aux autres problématiques liées à la transition écologique. Ces différents éléments expliquent, pour partie, la part modeste des actions relevant de l’adaptation au changement climatique dans les PCAET franciliens, puisqu’elle s’élève à 18 % en 2021 (sur un jeu de 1 069 actions issues des programmes d’action de 25 PCAET). Cette approche purement quantitative ne doit pas ôter le caractère structurant potentiel de certaines actions. Néanmoins, l’analyse des Plans Climat a mis en relief différents points d’attention, notamment sur la qualité des analyses de vulnérabilité ou la dimension transversale de l’adaptation dans le programme d’action.

L’IDÉAL THÉORIQUE DU PROCESSUS D’ADAPTATION, LA RÉALITÉ DU TERRAIN

Première étape du processus d’adaptation au changement climatique, le diagnostic permet d’apprécier les enjeux auxquels le territoire est confronté aujourd’hui et demain. L’exercice porte ainsi différentes particularités tenant à la capacité, pour la collectivité, d’appréhender différents horizons temporels afin de qualifier l’évolution des enjeux et d’en identifier de nouveaux4 ; de mener une analyse sur l’ensemble des systèmes composant le territoire (socio-économique, écosystèmes naturels…) ; et de co-construire cette vision des risques climatiques avec les acteurs territoriaux. La lecture des éléments de diagnostic a révélé, en premier point, que les analyses de vulnérabilité n’interagissaient pas avec les autres enjeux énergie-climat. Cette appréciation peut s’entendre sur l’ensemble du processus du PCAET : « Dans la fabrique du PCAET, le volet “adaptation” est, encore aujourd’hui, considéré comme un exercice “en plus”, pour lequel il reste peu de moyens, de budget et d’énergie au chargé de mission pour le mener à bien »5. Le deuxième point porte sur le volume de pages dédiées à l’analyse de vulnérabilité. Huit des documents produits comportent moins de dix pages. Cet aspect quantitatif ne préjuge pas de la qualité de ces productions mais laisse présager, au regard de la complexité du sujet, un manque d’approfondissement dans le traitement des informations et des connaissances. Un troisième point vise la qualité des analyses de vulnérabilité. Si la connaissance des aléas climatiques (y compris pour les projections climatiques) et la compréhension de l’exposition sont plutôt bien appréhendées par les collectivités locales, la sensibilité territoriale à ces événements climatiques est plus difficile à apprécier. En ce qui concerne les vagues de chaleur, par exemple, les collectivités identifient les impacts sanitaires pouvant être associés, mais peu ont la capacité de qualifier le niveau de sensibilité territoriale au regard, notamment, de la typologie socio-démographique (selon la classe d’âge, les éventuelles pathologies, les inégalités sociales…). Un autre élément technique du processus d’adaptation concerne les visions stratégiques développées dans les PCAET et leur imprégnation dans l’ensemble des plans d’action. Il est observé une quasi-absence d’objectifs chiffrés (en lien avec la métrique complexe de l’adaptation) et un manque de visibilité sur un schéma programmatique, pouvant être explicités par les exemples de questionnements suivants : « Quelles actions nécessitent d’être réalisées dans les deux ans suivant l’adoption du PCAET, et pour quelles finalités attendues ? » ou « Quelles actions sont à démarrer dès la première année du Plan Climat, en acceptant une incertitude sur leur aboutissement ou les résultats attendus ? ». Il faut également noter une faiblesse sur le caractère transversal de l’adaptation, illustrée par une action commune aux différents Plans Climat franciliens : la rénovation énergétique du bâti. Peu intègrent la question de l’adaptation en prenant en compte les projections climatiques sur le nombre de jours des vagues de chaleur ou de nuits tropicales. Peu interrogent la résilience du bâti et le besoin d’intégrer le confort d’été. Ces constats invitent à s’interroger sur le caractère « transformationnel » de l’adaptation inscrit dans les Plans Climat (de simples ajustements ne sont plus suffisants au regard de l’évolution climatique), difficile à évaluer à ce jour. En effet, l’analyse des PCAET porte sur une programmation, « une intention », avec un manque de recul sur la réalisation effective. Et certaines actions nécessitent une certaine temporalité pour apprécier leurs effets. Pour autant, l’expertise mobilisable au niveau national apporte un éclairage : « Les dispositifs actuels d’adaptation sont insuffisants. Il est nécessaire d’engager des transformations structurelles »6 ; « Face à un appétit limité pour des actions transformatrices structurantes, les options d’adaptation sans regret ou gagnant-gagnant offrent actuellement une porte de sortie facile dans l’horizon de court terme des décisions politiques »7. Le caractère multidisciplinaire de l’adaptation, l’incertitude sur l’efficacité des actions mises en oeuvre avec une temporalité dépassant celle du PCAET, l’absence d’une métrique universelle et le manque d’ingénierie technique disponible en interne expliquent, pour partie, la fragilité du processus d’adaptation au changement climatique dans les Plans Climat. Néanmoins, des leviers sont identifiés et mobilisables dans les programmes d’action. Ces derniers ciblent particulièrement le volet « aménagement-urbanisme » et la recherche d’articulation entre le Plan Climat et les documents d’urbanisme locaux (DUL), qui s’inscrivent dans des liens de compatibilité avec les PCAET et le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF-E), dont la récente révision a inscrit le besoin d’adaptation au changement climatique de l’Île-de-France (lire encadré plus loin).

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME, DES LEVIERS DE L’ADAPTATION DANS LES PLANS CLIMAT

En s’appuyant sur la base de données des PCAET franciliens, il est possible de catégoriser les actions relevant de l’adaptation au changement climatique selon la famille d’actions à laquelle elles sont rattachées. L’infographie ci-dessus permet de rendre compte des domaines d’intervention privilégiés par les collectivités franciliennes et les registres de solutions associées à l’adaptation. Ces registres peuvent être catégorisés8 en actions « douces » (relevant d’une approche managériale, réglementaire, politique ou comportementale), en actions « grises » (liées au déploiement d’infrastructures ou d’ouvrages, ou à la construction du bâti) et en actions « vertes » (s’entendant comme des solutions d’adaptation fondées sur la nature). En 2021, le registre « actions douces » est particulièrement privilégié dans le cadre des Plans Climat franciliens, puisque 76 % des actions relevant de l’adaptation au changement climatique en sont issues. Ces actions sont essentiellement mobilisées sur les thématiques liées à l’aménagement et à l’urbanisme, à la gouvernance et aux partenariats, au domaine de l’eau et à la biodiversité, confirmant l’importance de ces familles d’actions. « Encourager l’intégration des enjeux climat-air-énergie dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) » ou « élaborer un référentiel d’aménagement durable » sont des exemples d’actions mobilisées par les collectivités territoriales. La recherche d’articulation entre ces démarches est assez logique au regard des leviers issus de l’aménagement et de l’urbanisme pour concrétiser les orientations définies par le PCAET : « D’un point de vue théorique, pour que les planifications sectorielles locales, à l’instar des PCAET, aient une traduction juridique et matérielle concrète, leur articulation normative avec la planification urbaine locale est requise9 ». Les problématiques associées, notamment aux inondations par ruissellement, aux îlots de chaleur urbains et aux phénomènes de retrait gonflement des argiles, trouvent en effet des éléments de réponses opérationnelles dans le cadre de la planification urbaine. Si ces retraitements pointent certains domaines d’intervention, ils mettent également en relief des leviers peu ou pas mobilisés, comme ceux associés à la mobilité, à l’énergie, à la forêt, à l’agriculture ou encore aux activités économiques. Un autre enseignement relève des partenaires identifiés dans les fiches actions pour aider au déploiement et à la mise en oeuvre des actions. Près de 40 % des actions en lien avec l’adaptation au changement climatique nécessitent l’implication des communes au risque de leur non-concrétisation. Cet élément confirme l’importance des partenariats organisés par les intercommunalités avec les communes membres. Trois plans d’action font ainsi référence à la mise en place de chartes ou de protocoles d’engagement entre l’EPCI et les communes. Les relations entre ces deux échelles territoriales peuvent être sensibles, car elles mettent aussi en relief des échelles de compétences et de responsabilités. Selon les contextes territoriaux, l’aménagement-urbanisme reste un « pré carré » des communes. Or, les orientations du PCAET en lien avec le Zéro artificialisation nette (ZAN)10, objet encadré par le SDRIF-E, peuvent souffrir d’un manque d’articulation avec la dynamique d’expansion et d’attractivité économique et sociale ancrée dans certaines villes.

PROGRESSER SUR LE CHEMIN DE L’ADAPTATION

Ces travaux d’analyse permettent de cerner les tendances et d’appréhender le chemin pris par les collectivités pour agir sur l’adaptation. Ils ont aussi leurs limites. C’est une lecture à travers la démarche Plan Climat ; d’autres planifications portent cet enjeu. Il est nécessaire de dépasser cette vision quantitative, et de ne pas compartimenter d’un côté l’atténuation ou l’adaptation, même si elle est facilitante pour ces travaux. L’approche est résolument globale et systémique. Les PCAET, sous la responsabilité des intercommunalités, s’articulent avec différentes planifications et schémas établis aux niveaux supra et infra, et au sein même de cette échelle territoriale. Ces démarches sont à la croisée de ces différentes strates pour organiser l’action climat à l’échelle des bassins de vie. Afin de s’inscrire sur le chemin de l’adaptation, l’ingénierie technique et financière, et les connaissances mobilisables sont des fondations incontournables pour construire les argumentaires liés au coût de l’action et de l’inaction, pour s’éloigner des voies de la maladaptation et pour dépasser la posture de gestion de crise. Organiser l’ingénierie technique au sein des collectivités est nécessaire, tant sur les aspects scientifiques liés au retraitement complexe des données (projections climatiques et incertitudes) que sur le volet animation de la démarche. Elle reste questionnable selon la taille de l’EPCI, certains représentant des territoires d’à peine 20 000 habitants et d’autres de 400 000. Comment organiser cette ingénierie territoriale dans un contexte de contraintes budgétaires ? Comment l’organiser de façon mutualisée selon les situations ? Comment les acteurs et/ou les structures relais peuvent-ils prendre part à cette dynamique au niveau régional ? Mettre à disposition des études et de la donnée fait partie des recommandations inscrites dans le Plan régional d’adaptation au changement climatique (PRACC), adopté en septembre 2022, et dans le futur Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE), prévu cette année 2025. C’est résolument un défi d’animation et de coordination à organiser au niveau régional au service des collectivités et des territoires franciliens, à l’heure où une trajectoire d’adaptation au changement climatique de +4 °C a été fixée au niveau national à l’horizon 2100.■

1. Conseil national de la transition écologique, 22 mai 2023.

2. Holdren J, Bierbaum RM, MacCraken MC, Moss R, & PH, 2007.

3. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) vise une seule échelle territoriale dans la réalisation des PCAET, celle des intercommunalités de plus de 20 000 habitants.

4. Par exemple, depuis 2023, un nouveau cadre législatif pour lutter contre le risque feu de forêt est progressivement mis en place, et l’Île-de-France a été reconnue « nouveau territoire de feu ».

5. Bodiguel Aude, « Les adaptations pathways et leurs déclinaisons françaises pour les territoires : la démarche Tacct », dans Trajectoires de transition écologique, Éditions Quae, 2023.

6. Rapport annuel 2021 du Haut conseil pour le climat.

7. Voir note de bas de page 5.

8. Typologie référencée dans le cadre d’analyses de l’Agence européenne de l’environnement, 2013.

9. « Faire entrer l’énergie-climat dans les documents d’urbanisme : unifier pour mieux régner ? », dans Territoires durables. De la recherche à la conception (pp. 135-145), Parenthèse/Ademe, 2018.

10. Les objectifs liés au ZAN obligent à questionner l’optimisation des espaces consommés, et à préserver les espaces agricoles et naturels.

L’Institut Paris Region est un acteur qui compte dans la mise à disposition de ressources au service des territoires. Elles seront demain disponibles au sein de l’observatoire francilien de l’adaptation au changement climatique. Cet observatoire a vocation à être le point d’entrée unique de la connaissance, des données mobilisables et des dispositifs existants pour accompagner les collectivités territoriales dans leur processus d’adaptation. Il sera mis en oeuvre progressivement au cours de l’année 2025 par l’Institut Paris Region et les partenaires franciliens associés.

Remerciements à Erwan Cordeau, Franziska Barnhusen, Gabrielle Huart, Sophie Dedieu et Sandrine Barreiro pour leur relecture.

UNE BASE DE DONNÉES SUR LES ACTIONS ISSUES DES PCAET FRANCILIENS

L’AREC Île-de-France administre, depuis 2020, une base de données sur les actions issues des PCAET franciliens. Un travail spécifique a été mené sur le volet « adaptation », permettant de mettre en relief les actions pour lesquelles la composante adaptation est clairement explicitée et exprimée.

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

« L’adaptation au changement climatique est une démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences. » (GIEC, 2022)

L’ATTÉNUATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GIEC, 2022).

LE SCHÉMA DIRECTEUR DE L’ÎLE-DE-FRANCE

Parmi les documents-cadres régionaux, la Région Île-de-France compte le Schéma directeur pour organiser sa planification territoriale. L’actuelle version est celle du SDRIF-E 2040. Le besoin d’adaptation est clairement exprimé, et oriente les actions vers la désimperméabilisation, la végétalisation et la renaturation. Ce dernier levier se conjugue aussi avec la stratégie de densification. De même, la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers reste fondamentale au regard des services multifonctionnels rendus par ces milieux. Parmi les orientations réglementaires, la reconquête des espaces de pleine terre (OR 28 et 29), la création de nouveaux espaces verts ou de loisirs, en particulier dans les secteurs carencés (OR 26 et 27), ou la reconquête des zones d’expansion des crues (OR 32) participent au cap fixé par le schéma directeur.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Environnement urbain et rural |

Changement climatique |

Développement durable |

Planification |

Planification territoriale |

Plans climat