Micro-forêts urbaines : des fonctions écologiques à évaluer

Phénomène de mode, les micro-forêts « miyawaki » ont donné lieu à de nombreuses variations et interprétations. Leur point commun ? Une réalisation souvent participative visant à planter de façon dense de très jeunes arbres et arbustes, le plus souvent en milieu urbain, accompagnée d’un discours vantant les nombreux services écosystémiques qu’elles rendraient : lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, stockage de carbone, accueil de la biodiversité… Or, la variété des contextes et des modalités de mise en œuvre, la diversité des acteurs et la faiblesse de la preuve scientifique posent question quant aux bénéfices attendus, d’autant que ces opérations sont coûteuses. Revue des connaissances scientifiques et techniques, exemples et préconisations à destination des décideurs et gestionnaires.

La micro-forêt semble être un concept développé au début des années 2010 par Shubhendu Sharma, un entrepreneur indien. Bien que la micro-forêt (« tiny forest » ou « tiny urban forest », en anglais) n’ait pas de définition arrêtée, on note, à travers les articles de la littérature technique, professionnelle ou journalistique, des composantes récurrentes à ce type d’aménagement ; à savoir : « une formation végétale de destination » (forêt ou forêt mixte), un contexte « urbain ou périurbain », une méthode opérationnelle faisant référence (avec des nuances) au principe de restauration de milieux boisés énoncé par un botaniste japonais, Akira Miyawaki (lire encadré plus loin), et une « emprise surfacique » relativement limitée, bien que ce dernier critère ne soit pas toujours vérifié ; l’ensemble étant systématiquement justifié au regard de fonctions écologiques et de services écosystémiques attendus (de régulation, pour l’essentiel).

ÉTAT DES PRATIQUES : DES PLANTATIONS PLUTÔT PETITES ET PEU ÉTUDIÉES

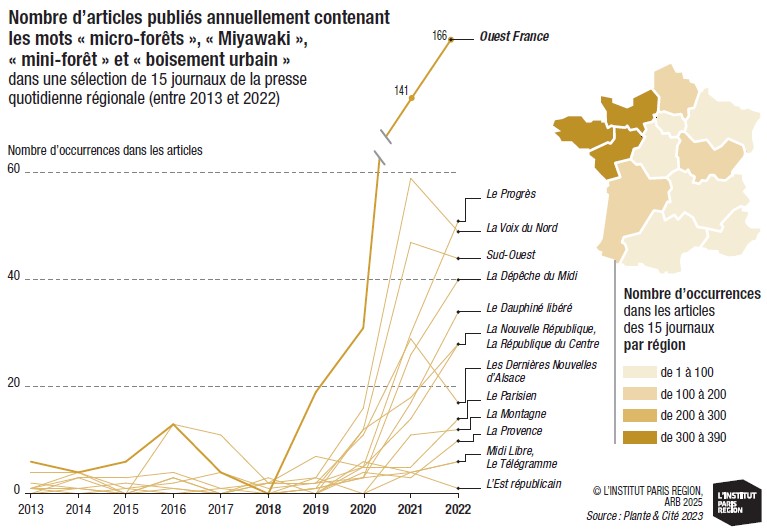

Plante & Cité, centre national d’ingénierie sur la nature en ville, a collecté des données via un appel à signalements afin de caractériser une diversité de micro-forêts, permettant l’analyse des 168 réponses les plus complètes (base retenue pour l’étude, parmi 372 micro-forêts recensées mi-2022, très majoritairement en France hexagonale). L’association a complété ce travail en 2023 par un traitement des articles sur les micro-forêts dans la presse régionale, montrant que les régions les plus concernées sont plutôt celles de la façade atlantique, le Nord-Ouest en particulier, avec une émergence très forte depuis 2020, ce qui est cohérent avec les résultats de son appel à signalements. Elle a procédé en parallèle à une analyse de la littérature scientifique (revues à comité de lecture et validation par les pairs) et de la littérature « grise » (publications techniques, professionnelles ou journalistiques). Les micro-forêts sont généralement très petites, justifiant le préfixe, car une forêt doit mesurer au moins un demi-hectare, selon l’un des cinq critères de définition de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).

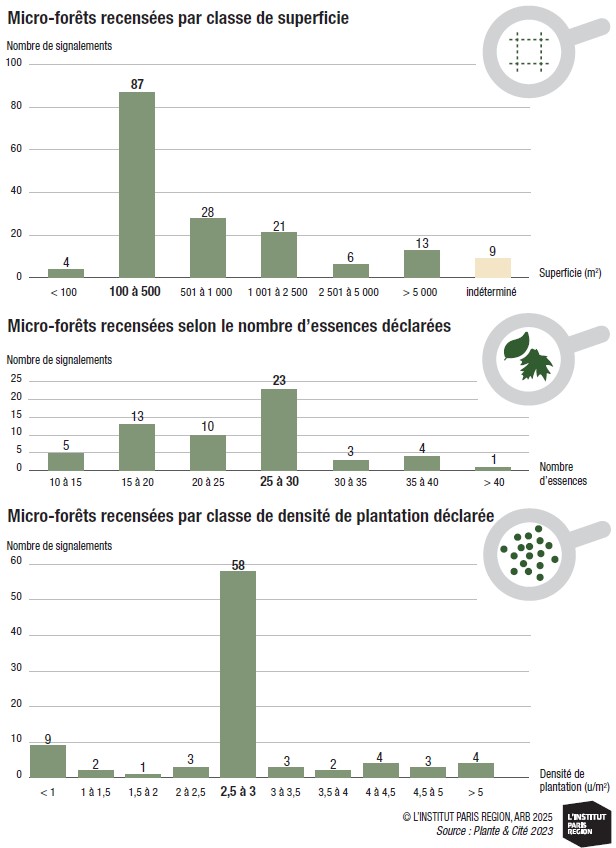

Leur superficie est souvent associée à un type précis d’environnement. La moitié des plantations recensées occupent 100 à 500 m2, et se trouvent généralement dans des établissements éducatifs et des parcs. Jusqu’à 1 000 m2, elles sont plutôt dans des quartiers résidentiels ; et de 2 501 à 5 000 m2, dans des friches agricoles ou en accompagnement d’infrastructures routières. Les plus grandes (jusqu’à 3,5 ha) se situent principalement dans des zones résidentielles ou aux interfaces entre des zones de différentes natures (urbain/rural, naturel/artificialisé). Sur les 168 signalements analysés, 41 % indiquent suivre la méthode « Miyawaki » ou s’en inspirer. Avant la plantation, un quart des signalements mentionne un travail du sol. Trois types d’interventions sont alors rapportés : le décompactage du sol sans remaniement des horizons1, le travail du sol en profondeur ou la désimperméabilisation. Un dixième des signalements mentionnent au moins un amendement (compost, terre végétale, broyat, sable, terreau ou mycorhizes). Ces opérations sont parfois étalées dans le temps pour permettre la stabilisation et l’enrichissement du sol. La diversité plantée est décrite dans un tiers des signalements. En tout, 98 essences sont citées, avec 26 espèces d’arbres par plantation en moyenne et des extrêmes allant de 10 à 70 essences pour une seule plantation. Les trois strates végétales sont représentées. La diversité mentionnée est plus élevée dans la strate arborée (39 genres pour 89 espèces différentes, dont neuf espèces de chênes) par rapport aux strates arbustive (34 genres pour 55 espèces) et herbacée (25 espèces). Une espèce citée sur cinq porte des fruits comestibles. La gamme végétale n’apparaît pas significativement différente selon la région dans laquelle se trouve la micro-forêt. De manière générale, on retrouve des chênes et des érables partout, et la différence entre le Nord et le Sud concerne respectivement le sorbier et le cornouiller. Les arbres plantés n’ont pas plus de trois ans. On les retrouve dans tous types de conditionnement : en godet ou racines nues, baliveau2, micro-motte… La fourniture de plants forestiers est mentionnée. Si près de la moitié des signalements font référence à l’utilisation de végétaux « locaux », la provenance des plants n’est pas précisée, certains citant des pépinières ou un prélèvement dans le milieu naturel. L’essentiel des cas signalés appliquent une densité de plantation élevée pour les ligneux (arbres et arbustes), avec en moyenne 2,5 à 3 unités par m2. À titre indicatif, une forêt de résineux en France est plantée entre 0,11 à 0,2 unité par m2. Le motif de plantation est parfois évoqué (« aléatoire » ou « en strates pyramidales »), quelquefois en association avec la diversité végétale employée (« calepinage3 distinguant essences de lisières et de cœur, puis plantation aléatoire »). Un quart des signalements rapportent la mise en place de paillage. Tous types de matériaux organiques sont cités : paille, copeaux, broyat, bois raméal fragmenté ou foin. La toile PLA4 est également employée. Le paillage minéral n’est pas cité. Peu d’informations sont disponibles quant à la protection du site ou des plants. Seuls 14 signalements font état de l’installation d’une ganivelle5 autour de la plantation et cinq mentionnent une protection des plants (grillage anti-rongeurs, par exemple). Des travaux de finalisation sont mentionnés dans un tiers des cas environ et prévus pour une durée d’un à trois ans. Ils sont pilotés grâce à des visites mensuelles ou trimestrielles, permettant le suivi des pertes, de la croissance des végétaux et des principaux déterminants de l’arrosage et du désherbage (stress hydrique, concurrence végétale). Les arrosages sont ponctuels (sécheresses, fortes chaleurs) ou programmés (« six fois par an »…), parfois à des fréquences élevées (« une fois par semaine les trois premières années »). L’arrosage intégré est mentionné dans certains cas, avec un complément manuel. Le pilotage grâce à des sondes tensiométriques est évoqué à quatre reprises. Le désherbage est lui aussi ponctuel ou programmé (« deux fois par saison », « bisannuel »). Parmi les causes évoquées, le Liseron des champs est cité à plusieurs reprises. Le regarnissage du paillage est également cité. D’autres types d’opérations apparaissent, très ponctuellement : fauchage annuel, taille de remontées de couronnes ou remplacement des végétaux morts dans la saison. Très peu de micro-forêts font l’objet d’un suivi naturaliste ou scientifique (6 % des signalements). La « vie » ultérieure de la plantation est parfois indiquée ou bien les répondants font état d’animation du site, notamment avec les scolaires, et de la poursuite de l’aménagement avec du mobilier (bancs…).

DES PROMESSES DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES NON AVÉRÉES À CE JOUR

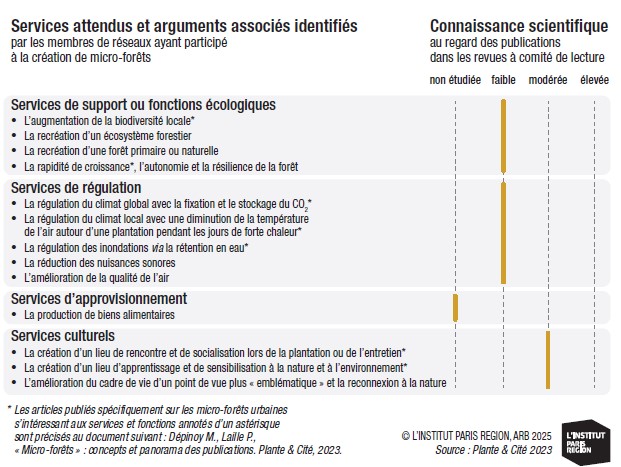

En Europe, ce sujet intéresse et mobilise de nombreux acteurs de manière accrue depuis 2015. Parmi les 115 publications et documents abordant le sujet, identifiés par Plante & Cité, 11 études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture ont été retenues pour leur robustesse. Elles fournissent des pistes, sans pour autant permettre de corréler les caractéristiques des micro-forêts (qu’elles soient biologiques, écologiques, techniques ou économiques) avec les services écosystémiques et fonctions écologiques, notamment dans un contexte européen (rafraîchissement urbain, stockage de carbone, accueil de la biodiversité, aménités…). La multiplication de ces projets est aujourd’hui sujette à un certain nombre de critiques6, et des chercheurs ont émis des points de vigilance sur ces projets. Une micro-forêt, du fait de sa taille et de sa jeunesse, ne peut être considérée comme une forêt au sens écosystémique du terme. Parler d’« îlot boisé », de « micro-écosystème », de « bosquet » ou de « mini-bosquet » serait, pour certains, plus approprié. Les programmes de micro-forêts annoncent des services rendus par ces plantations sans que soient établis des éléments factuels, obtenus à partir de méthodes reproductibles, et sans qu’elles soient comparées à des parcelles de référence. Planter une forte densité de ligneux peut provoquer une mortalité importante des jeunes plants utilisés, et donc mener à une réduction des plants disponibles pour d’autres projets, mais également à des coûts importants, à une époque où les enjeux climatiques et de biodiversité nécessitent la mise en oeuvre d’actions efficientes. L’installation de plantations sur des milieux semi-naturels existants sans que soient évalués les services rendus par ces milieux rend possible la destruction d’écosystèmes et d’espèces pour certains protégés ou menacés (pelouse calcaire…). Toutefois, cette « offre » de plantation semble répondre à une attente citoyenne palpable, alimentée par une prise de conscience écologique, et une médiatisation des enjeux des changements globaux7. Elle apparaît comme une forme d’aménagement assurant des services culturels, sous forme de projets réunissant des citoyens, des scolaires, etc.

Certains travaux8 se sont attachés à rapprocher les services écosystémiques procurés par la végétation urbaine selon l’Évaluation française des écosystèmes et services écosystémiques (EFESE) et les arguments avancés par les fournisseurs de micro-forêts pour justifier ces plantations. En croisant ces productions avec les travaux menés sur les micro-forêts afin de qualifier les services rendus, distinguer les démonstrations des discussions est possible. Il apparaît que la micro-forêt constitue un aménagement plébiscité mais dont le rôle et, surtout, l’efficience restent à qualifier, en premier lieu au regard des enjeux climatiques et de biodiversité. Il convient donc d’accroître les connaissances à travers la qualification de la dynamique écologique des plantations d’îlots boisés denses (ou micro-forêts) par des suivis (croissance, survie, évolution des habitats faune-flore, usages humains…). Ce travail doit être comparé à d’autres aménagements urbains pour évaluer les services rendus par ces plantations denses, et permettre aux porteurs de projets de plantations de les concevoir au regard des services écosystémiques et des fonctions écologiques visés, dans une approche sobre et efficace. Une thèse de recherche CIFRE9 de trois ans, démarrée à l’automne 2024, vise justement à caractériser la dynamique d’installation des plantations urbaines boisées denses et certaines fonctions écologiques associées (projet « Sylvadense »).

ÉVALUER LA PERTINENCE DE CES AMÉNAGEMENTS : PRÉCONISATIONS ET POINTS D’ATTENTION

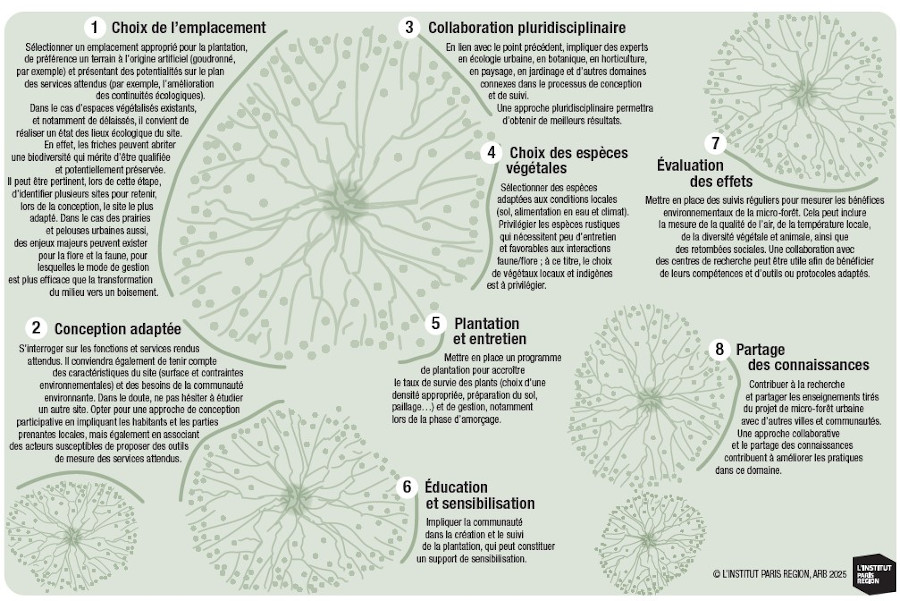

Le principe de plantation de micro-forêts tel qu’il a été, d’une certaine manière, défini ne fait pas consensus. Des réserves sont émises quant aux services rendus par de telles plantations, notamment dans le contexte pédoclimatique10 que l’on connaît en France hexagonale. Aujourd’hui, un grand nombre d’acteurs mettent en œuvre des plantations d’îlots boisés denses ou de micro-forêts en milieu urbain. Certaines intentions d’aménagement peuvent toutefois être questionnées. À défaut de connaissances et d’outils de décision basés sur des éléments factuels, une certaine réserve est nécessaire. En ce sens, il convient d’évaluer la pertinence de la plantation projetée par rapport à d’autres pratiques (l’enfrichement spontané ou l’amorçage de la végétation arbustive par touche…), au regard des objectifs visés et du contexte du projet. À titre d’inspiration, des points d’attention ont été listés lors de la conception, de la mise en oeuvre et du suivi de plantations urbaines (voir schéma ci-dessous).

MISER SUR LA SOBRIÉTÉ ET SUR DES ESPACES NATURELS AUX SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES AVÉRÉS

Les micro-forêts urbaines sont à la mode – comme il existe une tendance à la végétalisation des cours d’école, profonde et visiblement durable. Ces micro-forêts désirées traduisent des changements rapides et puissants des perceptions et des pratiques en matière de présence de la nature en ville et de végétalisation urbaine, en même temps qu’elles les alimentent. Et c’est bien la mobilisation citoyenne au sens large (habitants, riverains, associations, collectivités ou entreprises) qui est la qualité première des micro-forêts urbaines en France : on se mobilise pour les décider et les concevoir, on les soutient ou on participe à leur création, et on partage un projet vécu comme positif pour l’environnement local comme global. Il existe néanmoins un décalage entre le spectre et l’intensité des différents services écosystémiques annoncés par les promoteurs de ce mode de plantation et la réalité constatée, faiblement documentée à ce stade. Les arguments de captation supplémentaire de CO2, d’îlot de fraîcheur ou d’accueil d’une biodiversité plus riche et plus abondante ne devraient pas être mis en avant pour justifier ces projets, en l’absence de démonstrations formelles et robustes. Un suivi scientifique rigoureux et indépendant est nécessaire pour objectiver les éventuels services écosystémiques fournis par ces types de plantation, et on ne peut en attendre de résultats que dans le temps nécessaire à l’évolution d’un milieu forestier, par nature très long. De même, l’argument du nombre d’arbres plantés initialement devrait plutôt être rapporté au nombre d’individus matures, à terme : seuls quelques-uns deviendront des arbres avec un large houppier couvrant plusieurs dizaines de m2 ; les autres auront disparu. Enfin, avec un coût moyen de 20 à 30 € le m2 (hors frais de gestion après plantation), ces micro-forêts sont des investissements non négligeables, généralement non éligibles aux subventions publiques, du fait de l’absence de services écosystémiques avérés. Elles font aussi peser une pression certaine sur les pépiniéristes qui récoltent, reproduisent et cultivent les plants. Les acteurs publics et privés donneurs d’ordres qui souhaitent agir pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique pourraient multiplier l’efficacité de chaque euro dépensé en choisissant des modes de végétalisation urbaine sobres (massifs multi-strates, pieds d’arbres, noues végétalisées…) ou encore en finançant l’acquisition et la protection sur le long terme de boisements et forêts, de friches agricoles ou de vergers via des subventions ou des dons aux conservatoires d’espaces naturels de leur région, qui sont outillés pour acquérir et conserver ces espaces dont les qualités de réservoirs de biodiversité et de puits de carbone sont avérées.■

1. Horizons du sol : les différentes couches du sol que l’on distingue par leur épaisseur et par leur composition (humus, terre arable, sous-sol, roche-mère...).

2. Baliveau : jeune arbre jugé par le sylviculteur (le pépiniériste, ici) assez droit et vigoureux pour devenir un bel arbre d’avenir.

3. Calepinage : dessin, sur un plan ou une élévation, de la disposition d’éléments de formes définies pour former un motif, composer un assemblage, couvrir une surface ou remplir un volume.

4. PLA : bâche réalisée à partir d’acide polylactique à base d’amidon de maïs, prétendument biodégradable, mais qui ne l’est pas, en réalité, dans des conditions naturelles.

5. Ganivelle : simples petits piquets reliés entre eux serrés par du fil de fer, d’une hauteur de 1,20 m environ.

6. Ségur, 2022 ; Porté et al., 2021 ; Muller, 2021.

7. Lacombe, 2022.

8. Drillon, 2022.

9. Cette thèse est cofinancée par l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) et l’Office français de la biodiversité (OFB), et co-encadrée par l’UMR BIOGECO (Inrae/Université de Bordeaux) et Plante & Cité.

10. Contexte pédoclimatique : type de climat (océanique, continental…) et nature du sol (calcaire, schiste, argile, remblais…).

LA MÉTHODE « MIYAWAKI »

Le botaniste japonais Akira Miyawaki (1928-2021) s’est inspiré du concept de « végétation naturelle potentielle » (la végétation prendrait théoriquement forme hors de tout impact humain)* pour proposer une méthode de restauration de végétation forestière via des plantations, reposant sur le principe de processus de succession écologique guidé, sur des sols dégradés, industriels, urbains et périurbains. Il a participé ainsi à plusieurs centaines de plantations à travers le monde (dans des zones climatiques tropicales et subtropicales) pour répondre à des enjeux liés à l’érosion du sol, aux risques naturels ou à des nuisances (visuelles ou sonores). À noter : le passage d’une méthode de reforestation développée par Akira Miyawaki dans un contexte donné et destinée à assurer certains services écosystémiques au concept de « micro-forêt » en zone climatique tempérée, tel qu’il est revendiqué aujourd’hui, n’est pas documenté.

* Concept développé par le phytosociologue allemand Reinhold Tüxen

Voir aussi

Coup d'œil sur….Les micro-forêts urbaines

Webinaire du 5 juin 2025

Les écologues de l’ARB îdF et de Plante & Cité font le point sur l’état des connaissances, partagent des recommandations pour la conduite de projet, apuyées par des retours d’expériences.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Aménagement et territoires |

Aménagement |

Flore et végétations |

Nature en ville |

Renaturation |

Aménagement et planification