Valorisation des excrétions des Franciliens : quels sont les territoires propices ?

La richesse en azote et en phosphore des excrétats humains (urines et matières fécales) contribue aujourd’hui à la pollution chronique de nos rivières. Elle pourrait au contraire améliorer la souveraineté alimentaire en limitant la dépendance aux ressources fossiles et minières des engrais agricoles, très majoritairement importées. Des initiatives franciliennes et européennes montrent la voie pour cette valorisation. Quels facteurs et opportunités territoriales peuvent permettre un changement d’échelle en Île-de-France ?

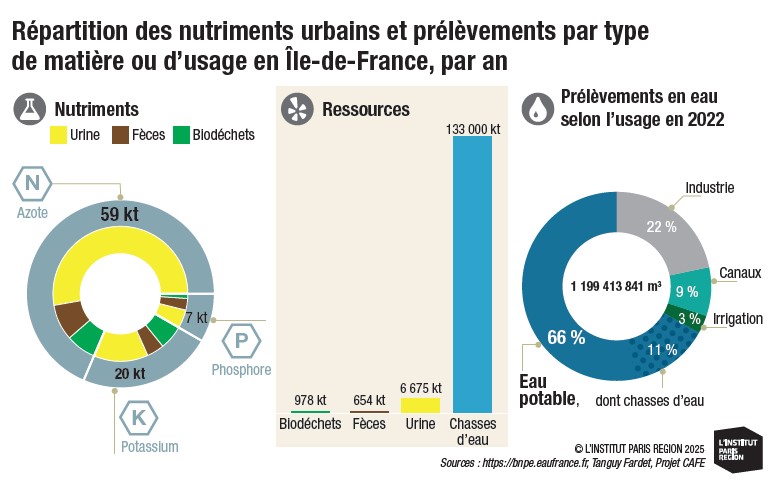

Les enjeux liés au dérèglement des cycles de l’azote et du phosphore étaient relativement méconnus jusque dans les années 2000. En deux décennies, leur étude et la compréhension des phénomènes associés ont fortement progressé. Cette perturbation des flux de nutriments, qui conduit à l’un des dépassements les plus importants de l’une des neuf limites planétaires1, résulte notamment du recours aux engrais de synthèse (lire encadré plus bas) et de l’ouverture des cycles des matières organiques, caractérisée par d’importants rejets vers les environnements aquatiques et par de faibles taux de retour au sol des nutriments. En effet, alors que les excrétats humains contiennent la quasi-intégralité des nutriments ingérés, l’assainissement conventionnel (lire encadré plus bas) et les stations de traitement des eaux usées tentent de limiter la pollution des rivières, mais participent à un système linéaire qui détruit l’azote des excrétats humains évacués par les chasses d’eau. Ce système induit à la fois la perte d’engrais potentiels, et l’augmentation des prélèvements et de la pollution de l’eau, puisqu’un litre d’urine partant au tout-à-l’égout est entraîné par 20 à 30 litres d’eau en moyenne. Le changement climatique, qui tend à diminuer le débit des rivières, en particulier en été, aggrave la situation en augmentant la concentration des polluants rejetés. Ce phénomène s’ajoute aux projections d’augmentation de la population francilienne, qui laissent déjà craindre une augmentation de la charge à traiter et, potentiellement, de la pollution de l’eau.

SÉPARATION À LA SOURCE : DE L’EXPÉRIMENTATION À LA PLANIFICATION

Loin d’être une fatalité, ce constat a conduit au portage de nombreuses initiatives locales, notamment en Île-de-France, qui expérimentent la collecte sélective des excrétats humains et leur valorisation agricole. Ces initiatives de « séparation à la source » sont souvent accompagnées par des programmes de recherche-action, et les pouvoirs publics ont contribué à la prise de conscience par les acteurs de l’eau et de l’aménagement des opportunités qu’elles présentent pour le territoire. Le fait que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait souligné que la gestion des urines et matières fécales séparées à la source ne présente pas de risque supplémentaire significatif par rapport aux pratiques actuelles a bien sûr joué un rôle important2. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques potentiellement présents dans les urines, des dispositifs de filtration sur charbon actif peuvent également permettre un abattement beaucoup plus efficace et économe qu’en station d’épuration3. L’Institut Paris Region contribue, avec la recherche, à la diffusion des retours d’expérience sur ce sujet, en particulier concernant l’adaptation aux différents contextes urbains de la collecte sélective des excrétats, qui fait l’objet d’un suivi et de publications pour guider les réalisations (voir « Ressources »).

DÉCELER LES TERRITOIRES LES PLUS PROPICES

Faire naître une filière de valorisation des nutriments issus des excrétats humains en engrais agricoles nécessite l’implication a minima des secteurs de l’assainissement, de la gestion des déchets, de l’aménagement, de la construction et de l’agriculture. Pour aider à l’émergence de tels projets de territoires et à un changement d’échelle du recyclage des nutriments, nous avons analysé les endroits où le bouclage des cycles de l’azote et du phosphore s’incarnerait avec les bénéfices les plus évidents, constituant autant de motivations pour les différents acteurs à la conception et à la réalisation de ces nouvelles filières techniques et économiques. Parmi les nombreux facteurs susceptibles d’inciter les acteurs territoriaux à l’action, L’Institut a notamment identifié deux motivations fortes, qui se renforcent : d’une part, il s’agit de la volonté de préserver la qualité de la ressource en eau et sa disponibilité, en limitant les prélèvements liés aux chasses d’eau ainsi que les rejets liés à l’assainissement conventionnel ; et, d’autre part, de la volonté de garantir un approvisionnement en engrais locaux et durables pour l’agriculture, en lien avec des projets et initiatives territoriales visant à améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaire du territoire (Projets alimentaires territoriaux-PAT, Parcs naturels régionaux-PNR…), mais aussi de favoriser les circuits courts, le développement de solidarités territoriales urbain-rural et l’économie circulaire (AMAP4, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire- AGEC…). Ces motivations se conjuguent avec des opportunités, telle la récupération de gisements importants lors de la rénovation ou de la construction de grands pôles tertiaires ou industriels et d’immeubles résidentiels, ce qui peut faciliter les partenariats avec des acteurs agricoles, ou encore la possibilité de co-valoriser les matières en lien avec des filières de transformation existantes (compostage ou méthanisation).

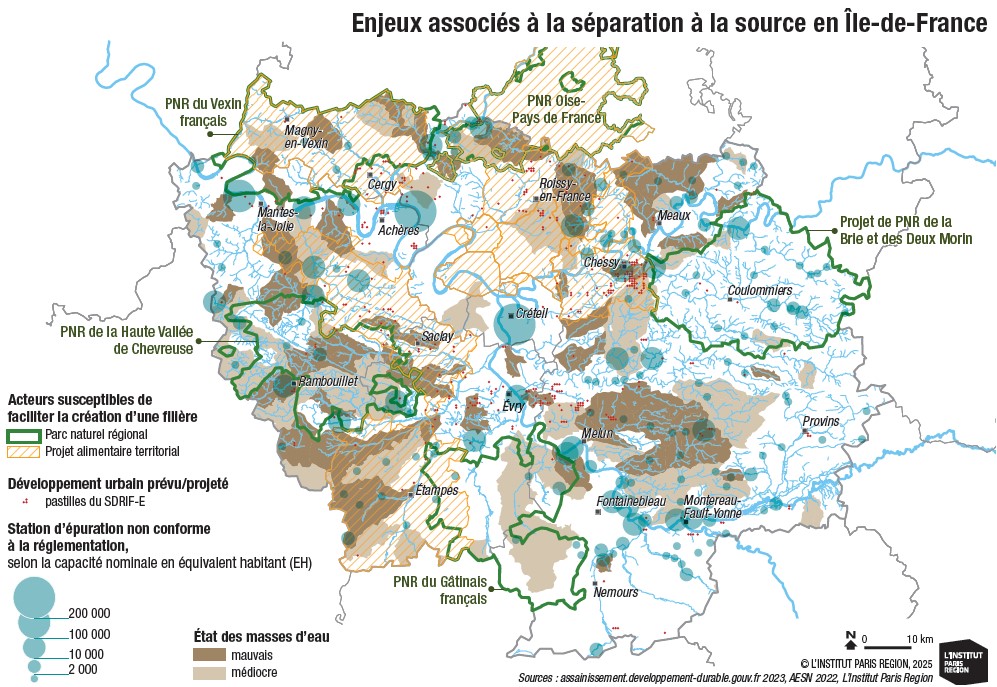

DES ENJEUX LIÉS À LA SÉPARATION À LA SOURCE PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉS EN ÎLE-DE-FRANCE

La carte générale des enjeux permet de dégager plusieurs territoires propices au bouclage des nutriments. On peut noter que l’Île-de-France est largement concernée, sur l’ensemble de son territoire, par des enjeux concernant les rejets de stations d’épuration et la qualité des masses d’eau. Des zones particulièrement sensibles apparaissent, avec des territoires combinant des masses d’eau de mauvaise qualité, des stations non conformes et des perspectives de développements urbains supplémentaires qui vont accroître la pression sur la ressource. C’est notamment le cas des environs de Roissy et de Marne-la-Vallée, du nord de Melun et des alentours d’Évry.

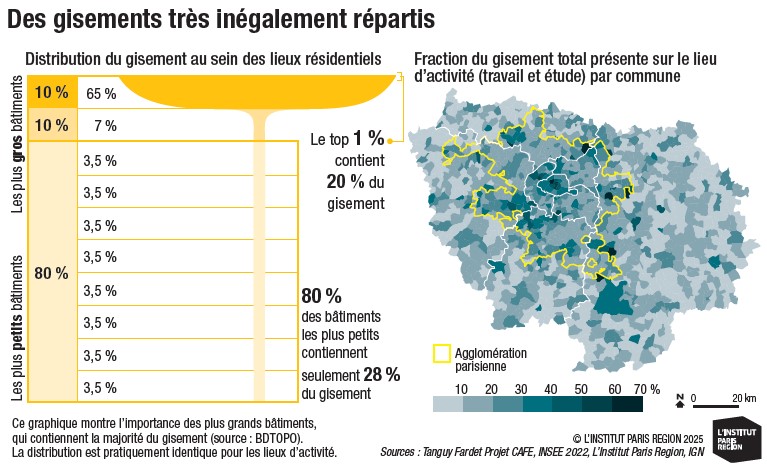

L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE : UN GISEMENT MASSIF À L’ÉCHELLE FRANCILIENNE

L’agglomération parisienne, comprenant la zone dense et la couronne urbaine autour de Paris avant l’espace rural, présente quelques opportunités d’usage d’engrais dans les espaces verts, qui ont, par exemple, conduit à la mise en place du projet de collecte d’urine dans le futur écoquartier Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e). Cependant, la demande en engrais étant très inférieure au potentiel de production, ce sont principalement des réflexions à l’échelle de l’Île-de-France et en lien avec les PAT des collectivités de la zone qui sont susceptibles d’intégrer ces enjeux. En outre, la question de la qualité et de la quantité de la ressource en eau est un sujet critique, comme cela a été rappelé lors des Jeux de Paris 2024. En effet, les stations du Syndicat d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) ne permettent pas systématiquement de répondre aux enjeux réglementaires sur la qualité de l’eau, d’autant que la préservation d’un environnement sain va entraîner l’exigence de baisses de rejets dans les années à venir, avec l’arrivée de la directive eaux résiduaires urbaines 2 (DERU 2). La séparation à la source constitue donc une opportunité majeure pour réduire les entrées d’azote et de phosphore dans le système d’assainissement et permettre d’atteindre les objectifs réglementaires sans avoir à déployer en station des méthodes de traitement dont les coûts énergétiques et financiers seraient prohibitifs ou en réduisant le besoin en infrastructures supplémentaires. Cette opportunité est d’autant plus notable que la zone agglomérée accueille une densité humaine élevée, susceptible de maximiser l’efficacité de la collecte et des économies d’échelle (tant au niveau du stockage qu’au début de la chaîne logistique), mais aussi un certain nombre de grands établissements tertiaires ou résidentiels qui vont être rénovés ou construits dans les prochaines années. Les gisements pouvant être collectés sont très majoritairement localisés au sein de ces grands ensembles, les 1 % plus grands bâtiments contenant 20 % du gisement total. Ceux-ci présentent donc de grandes opportunités de collecte, qui permettraient de limiter en proportion les coûts d’investissement tout en fournissant des gisements suffisamment importants pour intéresser des partenaires agricoles en grandes cultures, facilitant ainsi les débouchés de la filière. Outre la zone agglomérée centrale, de nombreux sites d’Île-de-France présentent une proximité entre espaces agricoles et urbains, particulièrement propice à l’émergence de filières très locales qui limitent la logistique nécessaire. C’est notamment le cas des PNR qui sont entourés par des « villes portes » fortement urbanisées.

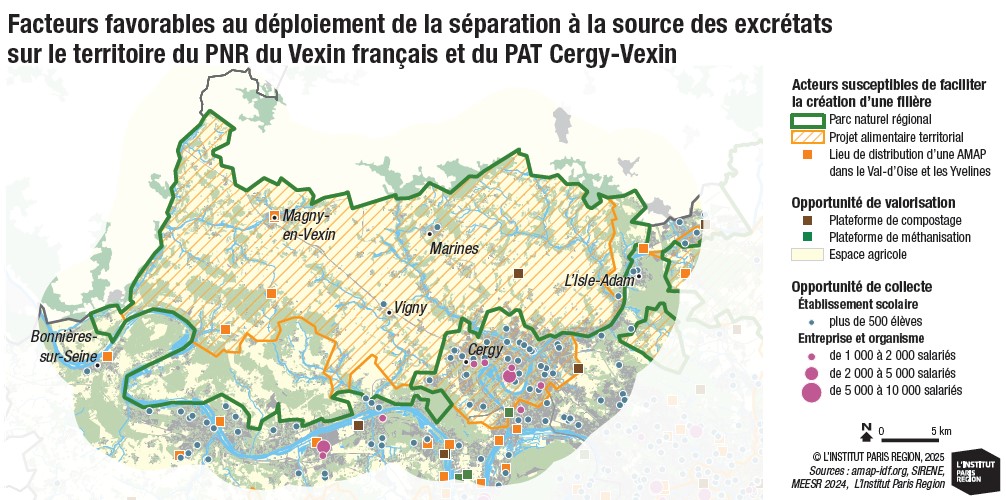

PNR DU VEXIN FRANÇAIS ET PAT CERGY-VEXIN : DES OBJECTIFS PARTAGÉS

Le territoire du PNR du Vexin français est particulièrement intéressant, car il est associé au PAT Cergy-Vexin, qui combine le PNR et sa principale ville porte, Cergy. La séparation à la source et l'usage de toilettes sans eau iraient dans le sens de la charte du PNR, qui intègre notamment l'objectif de « préserver la ressource en eau en quantité et en qualité » dans un secteur présentant des tensions sur la ressource, avec un retour à l'équilibre quantitatif fragile des eaux souterraines et superficielles5. Les objectifs du PNR et du PAT se rejoignent, notamment sur les objectifs de préservation des sols et de promotion d'une agriculture de proximité, qui favorise la cohabitation entre exploitants et riverains. Les projets de développement de circuits courts et de ceintures vertes autour des zones urbaines sont également particulièrement pertinents pour la mise en place de filières de retour au sol des excrétats humains, par exemple en suivant le modèle développé pour les AMAP au sein du projet ENVILLE6, où l'urine collectée par les membres de l'AMAP Les Radis actifs est amenée à un point d'apport volontaire à proximité du lieu de livraison des fruits et légumes pour être récupérée périodiquement par l'exploitant agricole. L'urine, hygiénisée par simple stockage7, se transforme en lisain (« lisier humain ») et peut ensuite être utilisée en agriculture, en respectant des précautions sanitaires simples, par exemple via de la fertirrigation (apport combiné d'éléments nutritifs dans l'eau d'irrigation) ou de l'injection à l'aide d'outils agricoles adpatés. La carte ci-dessous illustre quelques opportunités dans le PNR lui-même et dans ses franges urbaines.

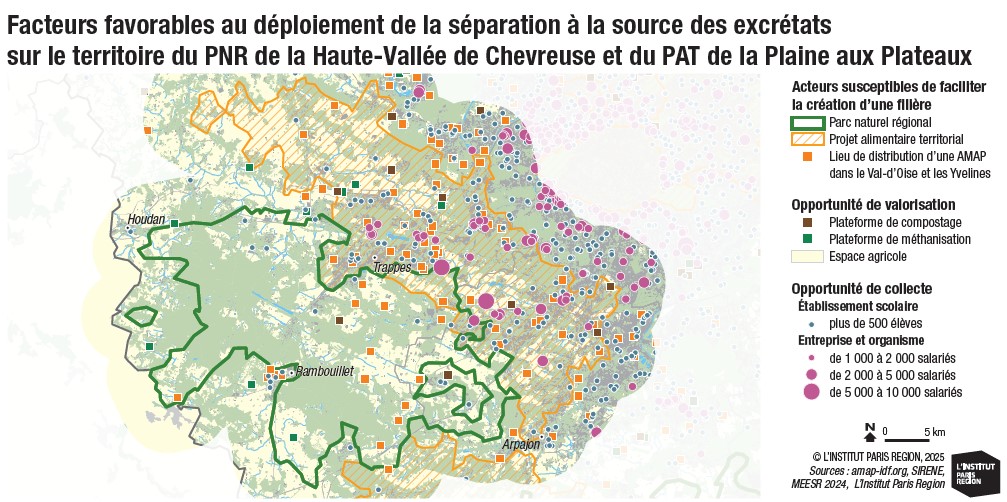

PNR DE LA HAUTE-VALLÉE DE CHEVREUSE ET PAT DE LA PLAINE AUX PLATEAUX : LE PASSAGE À L'ÉCHELLE VISÉ

Si le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et le PAT de la Plaine aux Plateaux ne sont pas aussi étroitement liés, le territoire regroupant ces deux entités est néanmoins extrêmement intéressant, car il regroupe à la fois de grands établissements (fortes opportunités de collecte) et de nombreuses exploitations agricoles, mais aussi des zones d’aménagement concertées (ZAC), susceptibles de faire passer la collecte des urines à une échelle territoriale. Comme dans le Vexin français, les initiatives de circuits courts du PAT peuvent facilement s’intégrer avec celles de séparation à la source, la valorisation des urines humaines en agriculture figurant explicitement dans le plan d’action prévisionnel 2024-2029 du PAT. Le passage à l’échelle des nouveaux quartiers connaît des prémices, avec la ZAC de Corbeville, que l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay fait équiper d’urinoducs gravitaires (réseau dédié à la collecte séparative des urines) dès la phase d’aménagement. Il serait particulièrement pertinent que cette expérience puisse être étendue aux ZAC de Guyancourt et de Satory : des débouchés agricoles ont été identifiés par Terre et Cité8. Outre les urines, la valorisation des matières fécales pourrait également bénéficier de nombreuses synergies avec les filières de compostage et de méthanisation du territoire, et tout particulièrement avec un projet de compostière de fumier équin. Ce territoire étant particulièrement concerné par les enjeux de qualité de l’eau, avec plusieurs masses d’eau en mauvais état et des stations de traitement des eaux usées non conformes, la séparation à la source est un levier idéal afin d’accompagner la mise aux normes des stations et œuvrer pour atteindre le bon état écologique des cours d’eau.

VERS UNE MONTÉE EN PUISSANCE DU BOUCLAGE DES CYCLES DES NUTRIMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE

Les territoires franciliens, portés par les acteurs locaux, constituent déjà le terreau d’expérimentations notables en matière de séparation à la source des excrétats et de valorisation agricole. Ces expérimentations varient grandement en termes de taille et de type de contextes, avec une grande diversité d’acteurs impliqués et d’utilisateurs. Elles vont ainsi de toilettes sans eau utilisées dans le bâtiment des bureaux associatifs de la Fondation Charles-Léopold-Mayer pour le progrès humain, à Paris 11e, à des toilettes utilisées par les enfants des centres de loisirs de Rosny-sous-Bois et des toilettes publiques dans le parc du Sausset, en Seine-Saint-Denis. En termes de taille, elles varient de micro-filières telles que le dispositif d’apport volontaire d’urine dans une AMAP (projet ENVILLE, à Châtillon) à des filières à grande échelle mettant en jeu une transformation en urino-fertilisant concentré au siège de l’Agence spatiale européenne (ESA), à Paris 15e (procédé Vuna Nexus), et dans le futur écoquartier Saint-Vincent-de-Paul (procédé à l’étude). Ce sont autant de retours d’expériences précieux d’acteurs pionniers en Île-de-France concernant l’adaptation de la collecte aux différents contextes urbains, comme en témoigne le panorama de projets « Toilettes fertiles » porté par L’Institut Paris Region en collaboration avec le programme de recherche-action OCAPI, porté, lui, par le Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains (LEESU), à l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC), sur les systèmes alimentation-excrétion urbains et sur la séparation à la source dans la gestion des eaux usées. De même, l’expérimentation agricole de l’usage des urino-fertilisants est bien ancrée à Saclay. Elle participe aux avancées techniques partagées au niveau national avec des acteurs fédérés par le Réseau d’assainissement écologique (RAE)9 et la recherche-action, ainsi qu’au sein de l’Association recherche et collectivités dans le domaine de l’eau (ARCEAU IdF)10. Les bénéfices multiples et stratégiques de la séparation à la source des excrétats et de leur valorisation agricole justifient leur mise à l’agenda des politiques locales, régionales et nationales afin d’encourager le changement d’échelle. Au niveau de la France, la multiplication des démonstrateurs, la sécurisation des porteurs de projet (via la création de modes de financement de l’investissement et de l’exploitation des filières) et une adaptation de la réglementation permettant explicitement les usages pertinents ou l’expérimentation sont nécessaires pour accompagner ces innovations. En Île-de-France, le SDRIF-E, qui entre en vigueur, a souligné l’importance de ces enjeux et inscrit une orientation réglementaire en ce sens, qu’il conviendra de transcrire dans les documents locaux d’urbanisme. Il s’agit, pour les collectivités locales, de se saisir des opportunités que ces filières représentent sur leur territoire afin de faire avancer leurs politiques locales, et de répondre à de nombreux enjeux socio-économiques et environnementaux. La complexification des approvisionnements en gaz ainsi que les dommages sociaux et sanitaires liés aux engrais de synthèse ou miniers (concernant le cadmium11 des engrais phosphatés, notamment) appellent aujourd’hui à des changements de pratiques. Les fertilisants issus des excrétats humains présentent une alternative circulaire, renouvelable et locale, apte à gérer les enjeux sanitaires. Dans un scénario prospectif à l’échelle française, il est estimé que l’azote des excrétats humains pourrait correspondre à un tiers des intrants totaux azotés des systèmes agricoles12. Parmi d’autres, les enjeux de souveraineté alimentaire appellent ainsi à se saisir dès aujourd’hui des opportunités de déploiement de ces pratiques.■

1. Les limites planétaires, définies en 2009 par une équipe internationale de chercheurs réunis par le Stockholm Resilience Centre, sont les seuils au-delà desquels les équilibres naturels se déstabilisent et les conditions de vie deviennent défavorables à l’humanité. Seules trois limites planétaires sur neuf n’ont pas encore été franchies, d’après les travaux actualisés en 2023. Concernant l’azote et le phosphore, la limite planétaire est dépassée avec certitude depuis les premiers travaux de 2009.

2. Guide OMS pour l’utilisation sans risque des eaux usées, des excreta et des eaux résiduaires», OMS, PNUD, 2012.

3. Köpping et al. 2020, Removal of pharmaceuticals from nitrified urine by adsorption on granular activated carbon, 2020.

4. Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne.

5. Le nouvel « État des lieux du Bassin Seine-Normandie » est en cours de publication à la rédaction de la présente note.

6. Il s’agit de développer des filières citoyennes et low-tech de valorisation agricole de l’urine humaine : www.leesu.fr/ocapi/ les-projets/enville.

7. Stocker l’urine brute d’un à six mois permet de s’assurer de l’abattement suffisant d’éventuels pathogènes, selon le rapport de l’OMS cité plus haut.

8. L’association Terre et Cité regroupe des agriculteurs, des collectivités locales, des associations, des entreprises, des instituts de recherche et d’enseignement, et des particuliers pour promouvoir l’agriculture sur le plateau de Saclay.

9. Le RAE est un réseau associatif ayant pour objectif la défense de l’intérêt général en matière d’assainissement. Il fédère les acteurs de l’assainissement écologique en s’inscrivant dans une démarche de préservation de l’environnement par la gestion responsable des ressources naturelles ainsi que la prévention et la réduction de la pollution organique domestique.

10. ARCEAU IdF, Association recherche et collectivités dans le domaine de l’eau, anime ainsi depuis plusieurs années un groupe de travail spécifique sur la séparation à la source produisant régulièrement de documents de référence (https://arceau-idf. fr/groupe-de-travail/gtt-separation-la-source).

11. Le cadmium est un métal lourd toxique que le procédé classique de fabrication d’engrais de synthèse, à partir de phosphate de calcium minier, ne permet pas d’éliminer du produit final. En France, l’engrais minéral est majoritairement importé du Maroc et de Tunisie, où le phosphate de calcium est naturellement riche en cadmium.

12. Barles, Poux, Garnier (coord.), « Deux scénarios agri-alimentaires et urbains sobres pour le bassin de la Seine en 2050 », PIREN-Seine, 2024.

DES ENJEUX À INTÉGRER À LA PLANIFICATION TERRITORIALE

Afin que les projets de collecte et de valorisation des excrétats quittent leur statut d’exception et deviennent assez courants pour transformer notablement les flux métaboliques franciliens, plusieurs conditions sont à réunir. La première est l’intégration de ces enjeux à la planification territoriale. Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie ainsi que la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin ont intégré des dispositions en faveur de ce changement de paradigme, de même que le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF-E), adopté par décret le 10 juin 2025, premier document d’urbanisme à exposer et à prendre une orientation réglementaire* en faveur de la diminution du flux d’azote vers les systèmes d’assainissement grâce à la séparation à la source des excrétats en vue de leur valorisation.

* Orientation réglementaire 37 du SDRIF-E : « Dans les nouveaux quartiers aménagés en renouvellement urbain ou en extension urbaine, il convient de […] limiter les apports d’azote et de phosphore au système d’assainissement, afin d’adapter les apports d’eaux usées aux capacités de traitement, et de permettre l’adéquation des rejets d’eaux usées traitées aux capacités futures et anticipées des milieux naturels récepteurs, en tenant compte du dérèglement climatique et des baisses de débit projetées. Les dispositifs de collecte sélective des excrétats humains sont à promouvoir. »

RECOURS AUX ENGRAIS DE SYNTHÈSE

Plus de la moitié des apports azotés en agriculture en France proviennent d’engrais de synthèse, dont la fabrication est tributaire de produits pétroliers. Quant au phosphore et au potassium, ils sont extraits de gisements miniers principalement situés à l’étranger. Le phosphore est ainsi classé, depuis 2014, comme matériau critique pour l’approvisionnement de l’Union européenne. Le phosphore, le potassium ainsi que les hydrocarbures fossiles utilisés pour fabriquer des engrais azotés synthétiques subissent déjà une augmentation de leur volatilité sur les marchés. Ils devraient connaître, dans un avenir assez proche, une diminution de leur disponibilité et une augmentation tendancielle de leur coût.

L’ASSAINISSEMENT CONVENTIONNEL

Les rejets résiduels d’azote et de phosphore des eaux usées issues des stations d’épuration franciliennes sont faiblement dilués dans la Seine, dont le débit est trois fois inférieur à celui du Rhône, alors qu’elle accueille, dans l’agglomération parisienne, les rejets d’une population équivalant à dix fois celle de Lyon. La baisse de débit tendancielle et la croissance de la population francilienne provoquent un effet ciseaux, impactant l’état écologique des rivières et de la Seine. Des investissements importants ont été réalisés pour mettre les stations à niveau et diminuer les pollutions résiduelles. Les stations franciliennes atteignent ainsi un équilibre entre le coût et les performances attendues. En l’état des connaissances techniques actuelles, pousser encore le traitement en station d’épuration impliquerait des coûts importants en investissement et en fonctionnement, ainsi qu’une augmentation de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, sans perspective d’améliorer substantiellement le taux de valorisation agricole de l’azote et du phosphore (respectivement de 4 % et 41 % aujourd’hui) à travers les boues d’épuration épandues ou compostées.

Voir aussi

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Environnement urbain et rural |

Agriculture et alimentation |

Changement climatique |

Ressources naturelles