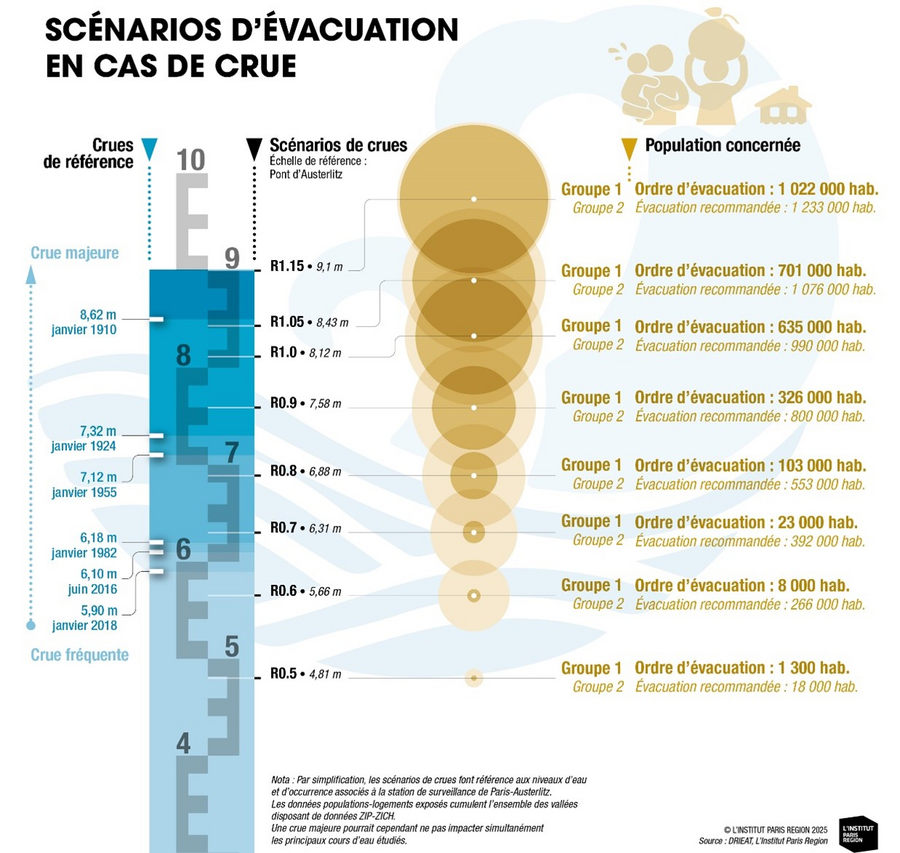

Selon ces différents critères, les bâtiments résidentiels et les populations exposése peuvent se répartir en trois groupes, chacun pouvant donner lieu à des recommandations spécifiques en matière d’évacuation :

- Groupe 1 : populations potentiellement soumises à un ordre d’évacuation compte tenu des hauteurs de submersion impactant les bâtiments ou du caractère ne permettant pas d’assurer la sécurité des personnes. Cet ordre d’évacuation a une valeur impérative concernant les immeubles de grande hauteur (IGH), qui font l’objet d’une réglementation spécifique (cf. encadré). Pour les autres bâtiments résidentiels, les autorités ne peuvent émettre qu’une recommandation d’évacuation. Ce principe d'évacuation « obligatoire » doit s’accompagner de diverses mesures : une communication à l’ensemble de la population destinée à l’inciter à partir avec un préavis de 48 heures, pour lui laisser le temps de prendre les dispositions nécessaires ; une évacuation assistée des populations non autonomes avec la mise à disposition de transports en commun, mais aussi de moyens spécialisés pour certaines personnes fragiles.

- Groupe 2 : populations vivant dans des immeubles impactés par des hauteurs d’eau inférieures à 50 cm et/ou la perte des réseaux électriques et des dysfonctionnements importants des réseaux d’assainissement, l’évacuation sera recommandée.

- Groupe 3 : populations qui peuvent être maintenues dans leur logement, mais dans des zones de vie dégradées au regard notamment de la perte d’alimentation en eau potable en qualité ou en quantité. Ce maintien sur place d’une partie de la population résidente suppose cependant des moyens pour assurer le ravitaillement et la sécurité des personnes dans un contexte difficile (absence d’eau courante, d’électricité, de chauffage…). Il implique aussi, au vu de ce contexte, l’évacuation des populations les plus fragiles, à l’instar des populations hospitalisées à domicile qui nécessitent un suivi quotidien par le personnel de santé et des équipements de soins électriques.

Immeubles de grande hauteur (IGH)

Les immeubles de grande hauteur (IGH) dépassant 50 mètres disposent de prescriptions spécifiques dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'incendie. Si les installations techniques ne sont pas en état de fonctionnement (du fait d’une crue et/ou de coupures électriques), la sécurité des personnes n'est plus assurée et leur évacuation devient nécessaire. En termes de gestion de crise, l’enjeu est ainsi différent selon qu’il s’agisse d’un immeuble d’habitation (nécessité d’hébergement provisoire) ou d’un immeuble d’activité (bureaux – absence de salariés sur leur lieu de travail).

Un peu plus de 330 immeubles de grande hauteur sont recensés en Île-de-France se répartissant entre 118 immeubles d’habitat (35 %) accueillant au total près de 25 000 logements, 18 (5 %) à destination hôtelière, 170 (51 %) à destination de bureaux et 29 (9 %) à d’autres usages (santé, enseignement, archives, tours de contrôle, monuments…). Ces IGH sont essentiellement (97 %) localisés à Paris et dans les départements de la petite couronne où trois pôles concentrent près de la moitié de ces implantations : Beaugrenelle (Paris 15e - immeubles d’habitat et de bureaux), quartier d’affaires de La Défense (92 - bureaux), Italie-Tolbiac (Paris 13e – habitat).

Sur les quelque 130 immeubles potentiellement exposés aux zones inondables et/ou de fragilités électriques dans le scénario maximal (R1.15), 33 immeubles d’habitation (environ 7 500 logements) et une dizaine d’hôtels sont recensés sur une quinzaine de communes. Les populations résidentes de ces immeubles d’habitat ne représentent, avec environ 12 750 d’habitants, que moins de 1,4 % de la population totale du groupe 1 d’évacuation. L’impact est plus sensible dans le 15e arrondissement ; avec une quinzaine d’immeubles (3 500 logements cumulés), les tours du front de Seine du quartier Beaugrenelle concentrent près de 4 770 habitants (11 %) des populations recensées en groupe 1.