Du choc Covid à l’après-Paris 2024 : le rebond du mass transit en Île-de-France

Cinq ans après la chute brutale due à la pandémie de Covid-19, le mass transit francilien a quasiment retrouvé son niveau de fréquentation de 2019. Cependant, un nouvel équilibre s’est instauré. Quels sont ces rythmes et ces usages récents ? Le succès des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a-t-il contribué à valoriser l’image du mass transit et à renforcer sa fréquentation ? Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient-ils d’un bon accès au mass transit ?

Depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, la fréquentation, en Île-de-France, des transports ferrés du quotidien (RER, trains, métros et tramways) – ou « mass transit » – est remontée, année après année, vers son niveau de 2019, et ce, malgré le fait que le télétravail se soit ancré à un niveau élevé. L’année 2024 a par ailleurs été une année exceptionnelle pour la région capitale, avec l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris. Le mass transit a contribué à leur réussite, et de nombreux Franciliens ont eu l’occasion d’expérimenter ce mode de transport sur d’autres trajets que ceux auxquels ils étaient habitués. Entre 2019 et 2025, dans un contexte d’extension du réseau, de nouveaux voyageurs ont adopté le mass transit, et de nouveaux usages se sont développés, venant atténuer les effets du télétravail. Pour la cinquième année consécutive, L’Institut Paris Region, la Mass Transit Academy, Transilien SNCF Voyageurs, Hove et Sustainable Mobilities (lire encadré plus loin) apportent des éléments d’analyse afin de mieux comprendre ces nouvelles dynamiques. Il s’agit également de mettre en exergue les potentiels du mass transit, permettant de contribuer à une meilleure qualité de vie en Île-de-France, au dynamisme économique et à la lutte contre le changement climatique. L’étude est complétée d’un focus sur la mobilité des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), dont la mobilité dépend fortement des transports collectifs, afin d’y identifier l’apport du mass transit.

FRÉQUENTATION DU MASS TRANSIT : LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE EN PASSE D’ÊTRE COMPENSÉS

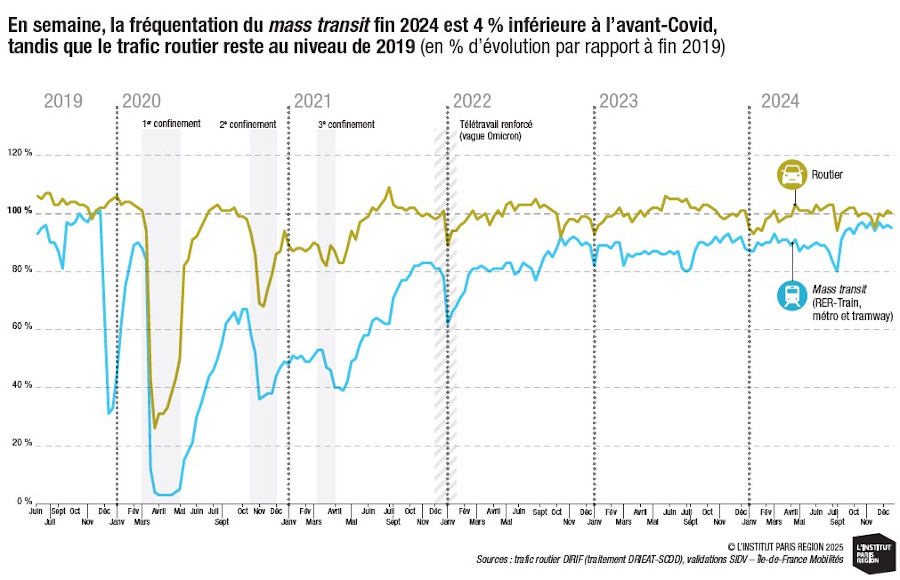

Fin 2024, la fréquentation du mass transit s’établit à 98 % de la période pré-Covid, si l’on considère la moyenne du lundi au dimanche, hors vacances scolaires et jours fériés. Ce retrait moyen de 2 % par rapport à fin 2019 se décompose en un recul de 4 % les jours ouvrés et en une progression de 10 % le week-end, compensant en grande partie le recul en semaine1. En semaine, en effet, le télétravail s’est institutionnalisé : 36 % des actifs franciliens télétravaillent au moins une fois par semaine2. Si 18 % des télétravailleurs disent télétravailler moins souvent aujourd’hui que début 2024, ils sont 23 % à télétravailler plus souvent. Les autres effets de déplacements évités avec l’accélération de la consommation à distance3 se sont également installés.

L’EFFET « JOUR DE POINTE » DU MARDI ANCRÉ, LE VENDREDI TOUJOURS TRÈS EN RETRAIT

Dans le détail, la fréquentation selon les différents jours de la semaine évolue : si le mardi et le mercredi ne sont plus qu’à 2 % de l’ère pré-Covid, le lundi, le jeudi et le vendredi en sont plus éloignés. Le jour le plus en recul est le vendredi, avec une baisse de 9 % sur la journée entière, subissant davantage les effets de la pratique du télétravail. En effet, le vendredi concentre deux fois plus de télétravailleurs que le mardi (59 %, contre 32 %)4. Concernant la période de pointe du matin (7 h-10 h), le mardi est 3 % en dessous de 2019, tandis que le lundi, le mercredi et le jeudi sont entre 6 et 8 % en dessous. Le vendredi est 18 % inférieur à 2019. Fin 2024, si l’on compare les différents jours ouvrés, la fréquentation du vendredi est 21 % plus faible que celle du mardi, durant la période de pointe de matin. Ce phénomène de « jour de pointe » s’est amplifié régulièrement depuis 2021 : l’écart entre le mardi matin et le vendredi matin s’est creusé de trois points entre 2022 et 2024. Ainsi, si certaines entreprises demandent aujourd’hui un temps de présence plus important sur le lieu de travail5, le vendredi reste le jour plébiscité par les salariés pour télétravailler. Le corollaire est observé sur le trafic voyageurs des TGV Inoui et des Intercités, avec un petit effet de report des départs en week-end du vendredi au jeudi et des retours du dimanche au lundi. De nombreuses entreprises souhaitent rééquilibrer la présence dans leurs locaux et appellent aujourd’hui au lissage des jours de télétravail afin d’éviter la suroccupation des locaux le mardi et leur sous-occupation le vendredi. Les quartiers présentant une forte densité d’emplois de bureau, tel le pôle de La Défense, expriment la même demande, pour préserver la viabilité des commerces environnants.

À L’INTERNATIONAL, DES PHÉNOMÈNES SIMILAIRES

Le phénomène de la reprise différenciée entre semaine et week-end s’observe également à Londres et Madrid. À Londres, en 2024, la fréquentation du métro et du train est encore 8 % en dessous de son niveau de 2019 les jours de semaine, alors qu’elle l’a dépassé de 5 % le week-end6. La comparaison entre les deux métropoles s’applique aussi aux « jours de pointe » : dans le métro londonien, Transport for London compte 30 % de voyageurs en moins le vendredi que le mardi, à l’heure de pointe du matin. Comme en Île-de-France, cet écart ne s’est pas réduit depuis 2023. À Madrid, la fréquentation du mass transit a dépassé le niveau de 2019 de 10 % en semaine, et de 20 % le week-end. Le vendredi reste le jour le moins chargé à l’heure de pointe du matin, le mardi et le mercredi étant les plus chargés. À Singapour, une baisse de la fréquentation est aussi constatée le vendredi par rapport à l’avant-Covid, ainsi qu’une augmentation le week-end, mais dans des proportions moindres qu’en Europe. En moyenne, le niveau de fréquentation du mass transit de Singapour a retrouvé son niveau pré-Covid, alimenté par une importante croissance du réseau. À l’échelle mondiale, la plupart des réseaux se rapprochent aujourd’hui de leurs niveaux de fréquentation pré-Covid, sauf ceux du continent nord-américain, dont l’offre est historiquement centrée sur les trajets domicile-travail et les heures de pointe.

COMMENT EXPLIQUER LE REBOND DU MASS TRANSIT EN SEMAINE ET LE WEEK-END ?

La croissance démographique en Île-de-France est d’environ 190 000 habitants entre 2019 et 2024, soit 1,5 % d’habitants supplémentaires. L’emploi a connu une plus forte dynamique, avec 300 000 emplois de plus sur la même période (+5 %)7. En parallèle, l’offre mass transit francilienne s’est étoffée sur la même période, avec le prolongement des lignes de métro 4, 11, 12 et 14, du RER E et du tramway T3b, ainsi que l’ouverture des lignes de tramway T9, T10, T12 et T13. Ces extensions du réseau ont aussi entraîné un phénomène de report de fréquentation depuis le bus vers le mass transit. Celui-ci a également contribué à absorber les nouveaux besoins de déplacements et à éviter une hausse du trafic routier. En effet, en 2024, ce dernier est globalement au même niveau qu’en 2019. De plus, la forte croissance de l’usage du vélo a probablement permis de limiter aussi l’usage automobile.

LES « RÉGULIERS », UN NOUVEAU PROFIL D’USAGERS DU MASS TRANSIT

Un autre effet a pu être observé grâce à l’Enquête Mobilité par GPS (EMG) 2023, conduite par L’Institut Paris Region. Cette enquête a permis d’interroger, d’octobre 2022 à avril 2023, plus de 3 300 Franciliens sur l’ensemble de leurs déplacements du lundi au dimanche. Elle a mis en évidence une catégorie d’usagers du mass transit – les « réguliers »8 – qui se déplacent en mass transit au moins deux jours ouvrés, mais effectuent moins de sept déplacements en mass transit entre le lundi et le vendredi, en raison du développement de la pratique du télétravail. Il apparaît qu’un usager « régulier » utilise significativement plus le mass transit le week-end qu’un usager « fréquent » (usager quasi quotidien de semaine). En effet, les « réguliers » effectuent 24 % des trajets en mass transit un jour moyen de semaine et 26 % le week-end. Alors que les « fréquents » représentent 69 % des trajets en semaine et 52 % le week-end. Au regard des usagers fréquents, le profil des usagers réguliers se caractérise par une surreprésentation d’actifs des catégories cadres et professions intermédiaires, pratiquant plus le télétravail. Ils résident également davantage en grande couronne et sont plus motorisés. Ainsi, le fait de télétravailler, évitant des déplacements en mass transit en semaine, encouragerait à l’utiliser probablement plus le week-end. Cette enquête a également mis en évidence le fait que les usagers autres que « fréquents » effectuent aujourd’hui un tiers des trajets en mass transit sur une semaine complète, du lundi au dimanche.

L’USAGE DU MASS TRANSIT FAVORISÉ PAR L’EXPÉRIENCE VÉCUE PENDANT PARIS 2024

La croissance de plus de 10 % de la fréquentation du mass transit francilien le week-end entre 2019 et 2024 invite à s’interroger sur un éventuel effet supplémentaire lié aux JOP. En effet, l’objectif fixé par le Comité d’organisation des Jeux était que 100 % des trajets des spectateurs vers les sites des épreuves soient réalisés en transports en commun ou en modes actifs. Sur les 25 sites de compétition, 12 se situaient à Paris et 13 en petite et grande couronne. Ainsi, de nombreux Franciliens ont eu l’occasion d’expérimenter des trajets qu’ils n’avaient pas l’habitude de faire en mass transit, en particulier pour leurs loisirs. Une enquête ad hoc a été conduite par Opinion Way pour Transilien SNCF Voyageurs en mars-avril 2025 auprès d’un échantillon représentatif de plus de 5 000 Franciliens de 18 ans et plus. Un tiers se sont rendus à une épreuve sportive, dans une fan zone ou à une cérémonie. Parmi eux, 84 % ont utilisé le mass transit pour se rendre sur au moins un site. Les modes mass transit les plus utilisés ont été le métro (utilisé par 60 % des Franciliens) et le RER (51 %), suivis du train Transilien et du tramway à égalité (23 %). Le niveau de satisfaction du mass transit pour se rendre sur un site Paris 2024 reste très élevé huit mois après les Jeux : 81 % se disent satisfaits de l’expérience, et seulement 6 % insatisfaits. 72 % estiment que cela s’est mieux déroulé que prévu. Ce haut niveau de satisfaction pourrait être à l’origine de nouveaux usages. En effet, 71 % des Franciliens qui ont utilisé le mass transit pour se rendre sur un site Paris 2024 estiment que cette expérience leur a donné envie de l’utiliser plus souvent. Cet effet est valable quel que soit le niveau d’utilisation du mass transit, de fréquent à très occasionnel. De nouveaux usages sont envisagés : si la semaine et les trajets professionnels sont majoritairement évoqués, 40 % des Franciliens indiquent que leur utilisation du mass transit durant les JOP leur a donné envie de l’utiliser plus le week-end (46 % pour leurs déplacements privés et/ou loisirs, et 46 % pour des déplacements en banlieue). Ce souhait d’utiliser davantage le mass transit semble s’être concrétisé pour une part importante des Franciliens : 42 % d’entre eux qui ont utilisé le mass transit pour se rendre sur un site Paris 2024 estiment l’utiliser plus souvent aujourd’hui que début 2024, alors qu’ils sont seulement 11 % à estimer l’utiliser moins souvent. Pour l’ensemble des Franciliens, le solde est également positif, mais dans une moindre proportion : 23 % estiment l’utiliser plus souvent, et 18 % moins souvent. En termes d’image, les Jeux de Paris ont également significativement amélioré la perception du mass transit d’Île-de-France : 56 % des Franciliens disent aujourd’hui en avoir une perception positive (et 24 % une perception négative), alors qu’ils n’étaient que 39 % début 2024. Cette amélioration concerne toutes les catégories de la population francilienne. La progression est la plus forte parmi les personnes qui se sont rendues sur un site des Jeux en mass transit (+21 points de perception positive), et la plus faible pour les personnes qui n’utilisent pas le mass transit (+10 points). Ces résultats montrent que la possibilité d’expérimenter le mass transit lors d’un grand événement est un levier important pour encourager au changement de pratique modale.

L’USAGE DU TRAIN POUR LES LOISIRS EN ÎLE-DE-FRANCE : UN POTENTIEL À DÉVELOPPER

Sur les lignes exploitées par Transilien SNCF Voyageurs, la fréquentation totale (semaine et week-end) a augmenté très significativement entre la période de septembre à décembre 2023 et celle de septembre9 à décembre 2024 : +8 %. Cette hausse se décompose en +9 % pour les voyageurs fréquents et +6 % pour les voyageurs occasionnels10. L’usage du week-end pourrait encore être développé par les Parisiens pour se rendre dans les espaces de loisirs et de tourisme en petite et en grande couronne. Si 26 % des Parisiens ont indiqué que leur expérience lors des JOP leur avait donné envie d’utiliser plus le mass transit pour ce motif, la pratique reste encore très limitée dans les faits. Ainsi, une analyse des horaires de validations dans les grandes gares franciliennes a montré que cet usage n’était significatif qu’à la gare de Lyon (à destination de Fontainebleau, principalement) et, dans une moindre mesure, à la gare Montparnasse (à destination de Versailles).

LES HABITANTS DES QPV FRANCILIENS BÉNÉFICIENT D’UN BON ACCÈS AU MASS TRANSIT

Les transports collectifs sont particulièrement importants pour la mobilité des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, caractérisés, notamment, par un niveau de revenus des ménages nettement plus faible (le taux de pauvreté s’élève à 38 % pour l’ensemble des QPV franciliens, contre 16 % à l’échelle de la région). Les employés, catégorie socioprofessionnelle qui réalise le plus de trajets en mass transit, y sont très représentés, puisqu’ils constituent 40 % de la population active des QPV, pour seulement 24 % de celle des autres quartiers. Le taux de motorisation est en retrait par rapport au reste de l’Île-de-France (-12 à -18 points dans les départements de petite et de grande couronne). Presque la moitié des ménages des QPV franciliens sont non motorisés. Les 298 QPV d’Île-de-France regroupent 1,7 million de Franciliens, qui habitent principalement en Seine-Saint-Denis (41 %), dans le Val-d’Oise (14 %), en Essonne (11 %) et dans le Val-de-Marne (10 %). Les habitants des QPV franciliens bénéficient globalement d’un bon accès au mass transit11, en particulier à Paris et en petite couronne, où la distance moyenne par le réseau de voirie entre un QPV et l’arrêt mass transit le plus proche va de 250 m à Paris à près d’un kilomètre dans le Val-de-Marne. En grande couronne, les QPV sont généralement plus éloignés du mass transit : en moyenne entre 1,2 km en Essonne et 1,9 km en Seine-et-Marne, distances comparables à celles qui séparent les quartiers non QPV des gares. Au total, près des deux tiers des habitants des QPV habitent à moins d’un kilomètre du mass transit, soit à moins de 15 minutes à pied pour une personne marchant sans difficulté. Une analyse des traces GPS des smartphones (lire encadré plus loin) a permis d’approfondir la mobilité générale et l’usage du mass transit des habitants des QPV franciliens. La géographie de leurs déplacements diffère peu de celle des habitants des autres quartiers : 41 % des déplacements se font au sein de la commune de résidence, 38 % au sein du département, 8 % en lien avec Paris (c’est-à-dire depuis et/ou vers Paris) et 12 % en lien avec le reste de la région. Par rapport aux habitants des autres quartiers, les habitants des QPV effectuent un peu moins de déplacements intra-départementaux, et un peu plus en lien avec le reste de la région. En termes d’horaires, les habitants des QPV sont légèrement plus mobiles la nuit (de 22 h à 5 h) que ceux des autres quartiers, probablement en conséquence des horaires décalés d’un certain nombre de « travailleurs essentiels »12. Les pointes sont moins marquées et les déplacements dans les périodes considérées comme « creuses » sont presque au même niveau que pendant les « heures de pointe », probablement en raison d’une plus grande part d’emplois à temps partiel et du nombre plus important de personnes jeunes inactives. Par ailleurs, la pointe du soir commence plus tôt, dès 16 h. La mobilité totale des habitants des QPV franciliens n’apparaît pas en retrait par rapport à celles des habitants des autres quartiers, ni en nombre de déplacements, ni en portée des déplacements. Ce constat contraste fortement avec celui établi à l’échelle nationale13 à partir des Enquêtes mobilité certifiées Cerema (EMC2). En effet, il apparaît que, dans les aires urbaines de plus de 200 000 habitants hors Île-de-France, la portée quotidienne des déplacements des habitants des QPV est en retrait de 29 % par rapport à celle des habitants des autres quartiers. Cet effet est encore plus fort dans les aires urbaines de 50 000 à 199 000 habitants, dans lesquelles l’écart se creuse jusqu’à 36 %. Le maillage du territoire francilien par les transports en commun ainsi que son important bassin d’emplois sont probablement deux facteurs importants pour expliquer le maintien de la mobilité dans les QPV d’Île-de-France. L’analyse des traces GPS met également en évidence le fait que l’usage des transports en commun décroît fortement pour les QPV plus éloignés du mass transit, et ce, particulièrement en grande couronne. En effet, en grande couronne, les habitants des quartiers situés entre 500 m et 1 km d’un arrêt mass transit utilisent 28 % de moins les transports en commun que ceux dont le quartier se situe à moins de 500 m. Et ceux dont le quartier se situe à plus de 1 km utilisent deux fois moins les transports collectifs. Cet effet pourrait être attribué à de moindres solutions de transport pour rejoindre les gares ou encore aux horaires décalés, rendant plus difficile l’usage du bus. Afin de faciliter le rabattement vers le mass transit depuis les QPV éloignés, et donc plus largement l’usage des transports en commun par les publics les plus précaires, des actions peuvent être renforcées et diffusées sur le territoire : aide à l’orientation et à l’accès à l’information ; développement de la marchabilité des itinéraires, de la pratique cyclable (stationnement sécurisé résidentiel et en gare, remise en selle…) ou encore de l’usage du transport à la demande là où il est proposé.

LES NOUVEAUX USAGES DU MASS TRANSIT CONTRIBUERONT À LA NEUTRALITÉ CARBONE

Les voyageurs motorisés qui ont fait le choix du mass transit pour leurs déplacements occasionnels ont parcouru en mass transit plus de 2 milliards de km en 2024. Ils ont permis d’éviter l’émission de 300 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère par rapport au mode voiture14, soit les émissions annuelles d’une ville de plus de 30 000 habitants, comme Pontoise. Renforcer ces usages permettra d’accroître encore la contribution du mass transit à la neutralité carbone. Les lieux de vie résidentiels franciliens ont un accès privilégié au cœur économique et aux fonctions de services métropolitains grâce au réseau ferré structurant. Par exemple, Melun est à plus de 40 kilomètres du centre de Paris et il ne faut que 28 minutes de trajet en train avec la ligne R pour rejoindre la capitale (gare de Lyon), contre au minimum 55 minutes en voiture. La plupart des territoires d’Île-de-France sont à moins d’une heure de Paris grâce au réseau mass transit (voir carte). Cinq ans après le choc de la crise Covid, et en partie grâce à l’expérience réussie des Jeux de Paris 2024, le mass transit francilien est donc quasiment revenu à son niveau de fréquentation initial. Il reste encore un important potentiel de développement pour les trajets de loisirs le week-end, pour lesquels le mass transit est encore sous-exploité entre Paris et la grande couronne, dans un sens comme dans l’autre. La nouvelle tarification15 apparaît propice à ces nouveaux usages, en particulier auprès des publics occasionnels et des personnes motorisées.■

Cette carte en anamorphose superpose deux référentiels : l’espace (en kilomètres) et le temps (en minutes). Les coordonnées GPS des gares proviennent de l’open data d’Île-de-France Mobilités. Le temps de trajet entre une gare en petite ou grande couronne et la première gare située dans Paris sur la ligne correspond à la moyenne des temps de trajet calculés pour un jour ouvré de semaine à 6 h, 9 h, 13 h, 17 h et 20 h, à l’aide du calculateur d’itinéraire Navitia. Les gares sélectionnées sont les principaux pôles multimodaux et les gares à proximité de quartiers prioritaires de la politique de la ville les plus peuplés. Le temps de trajet entre une gare et les espaces résidentiels qu’elle dessert est estimé, par convention, à partir de la distance à vol d’oiseau et d’une vitesse commerciale des bus de 17 km/h.

1. « Fin 2024 » correspond à la période allant du 14 novembre au 16 décembre 2024 et « fin 2019 » à une période plus réduite – du 14 novembre au 4 décembre 2019 – en raison d’importantes grèves en décembre 2019. Le maximum historique de fréquentation du mass transit a été atteint en novembre 2019. Ce mois de 2019-là, les jours ouvrés représentaient 84 % des fréquentations hebdomadaires.

2. « Enquête perception et usage des Franciliens sur le mass transit : évolution post-JOP », Opinion Way pour Transilien SNCF Voyageurs, avril 2025.

3. Achats en ligne, réunions et échanges en visioconférence, plates-formes de streaming vidéo, téléconsultations…

4. Cf. note de bas de page n° 2.

5. « Comment La Défense fait la guerre au télétravail du vendredi », Les Échos, février 2025. « Stellantis veut ralentir sur le télétravail mais il y a des problèmes », Auto-Moto, 17 avril 2025. « Travail : dans les entreprises, la révolution du flex office, cinq ans après le Covid-19 », La Croix, 18 avril 2025.

6. Pour Londres, Transport for London. Pour Madrid, Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Pour Singapour, Land Transport Authority. Pour les États-Unis, « Les transports des mégapoles ont retrouvé des couleurs cinq ans après la pandémie, AFP, 19 mars 2025 » et « New York Commuter Railroads Set Post-Pandemic Single Day Ridership Record »,Metro, 23 mai 2025.

7. Recensements de la population et estimations annuelles d’emploi de l’Insee.

8. Outre cette catégorie, les usagers « fréquents » se déplacent en mass transit au moins sept fois pendant au moins trois jours ouvrés lors de la semaine d’enquête. Les usagers « occasionnels » se déplacent en mass transit un seul jour ouvré. La catégorie « week-end exclusif » correspond aux usagers effectuant au moins un déplacement en mass transit le samedi ou le dimanche, mais aucun déplacement du lundi au vendredi.

9. La semaine des Jeux paralympiques de Paris 2024 n’a pas été prise en compte dans la période.

10. « Fréquents » : abonnés Navigo à l’année, au mois et à la semaine, imagine R étudiant et scolaire, Tarification Solidarité Transport 50 % et 75 % au mois et à la semaine. « Occasionnels » : les autres titres de transport en vente.

11. À plus d’un kilomètre d’un arrêt mass transit, la voiture est privilégiée pour se déplacer. Cf. « Des heures de pointe aux jours de pointe, effets de la pandémie sur le mass transit en Île-de-France », Note rapide n° 923, L’Institut Paris Region, novembre 2021.

12. Plusieurs secteurs d’activité sont concernés : l’hôpital, l’aide à domicile, la distribution, la logistique, les transports…

13. Nicolas Juste, Joël Meissonnier et Cyprien Richer, « Mobilités quotidiennes des résidents des quartiers prioritaires en France : l’influence des unités urbaines », Revue canadienne des sciences régionales, décembre 2019.

14. Estimation fondée sur les données de distances parcourues issues de l’EMG, et sur les facteurs d’émissions de CO2 équivalent par voyageur et par kilomètre consolidés par la SNCF et la RATP, pour le mass transit ; et ceux mis à disposition dans la Base Empreinte Ademe, pour la voiture particulière.

15. Les changements de tarification, depuis le 1er janvier 2025, simplifient la gamme de titres de transport selon les modes utilisés dans toute l’Île-de-France.

ÉTUDE « ÉVOLUTIONS DU MASS TRANSIT FRANCILIEN 2025 »

Depuis 2020, L’Institut Paris Region, la Mass Transit Academy, Transilien SNCF Voyageurs, et les bureaux d’études Hove et Sustainable Mobilities publient chaque année une étude partenariale visant à éclairer le rôle du mass transit dans le système global de mobilité francilien. Menée avec la participation de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT), cette étude s’appuie sur les récentes données de trafics en Île-de-France, sur l’analyse détaillée des traces GPS des smartphones et sur une enquête conduite spécifiquement pour les besoins de cette étude par Opinion Way pour Transilien SNCF Voyageurs auprès de plus de 5 000 Franciliens de 18 ans et plus, en mars et avril 2025. Cette enquête a porté sur l’usage des transports début 2024, pendant les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris, et actuellement, sur la perception du mass transit et son évolution depuis un an, ainsi que sur le télétravail.

ANALYSE DES VALIDATIONS

Les validations des voyageurs du mass transit sont issues du système SIDV d’Île-de-France Mobilités. Celui-ci ne recense que les validations de titres sur supports télébillettiques. Or, les titres occasionnels, dont les tickets t+, étaient presque tous magnétiques en 2019 et sont majoritairement vendus en télébillettique en 2024, notamment avec l’application sur smartphone, le passe Navigo Liberté + ou le passe Navigo Easy. Afin de ne pas introduire de biais, seules les validations des abonnés (avec un forfait Navigo Annuel, Navigo Mois, Navigo Semaine, imagine R…) ont été prises en compte pour les comparaisons entre 2019 et 2024. L’analyse de ces données est de la responsabilité exclusive des producteurs de l’étude.

RECUEIL ET ANALYSE DE TRACES GPS

Hove exploite des données GPS collectées à travers des applications partenaires installées sur les téléphones portables, en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces éléments, issus des possesseurs de smartphones essentiellement âgés de 12 à 80 ans, qui utilisent ces applications et qui ont consenti à la collecte de leurs données de géolocalisation, sont ensuite traités, redressés et enrichis. Pour cette étude de septembre à décembre 2024 centrée sur l’Île-de-France, le panel comprend en moyenne 40 000 utilisateurs distincts par jour, et 140 000 trajets sont recueillis quotidiennement. Le lieu de résidence des utilisateurs est déterminé en croisant plusieurs indicateurs, dont la présence durant les nuits et les week-ends. Un déplacement est considéré comme terminé lorsqu’il est suivi d’une période d’immobilité d’au moins 10 minutes.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Mobilité et transports |

Déplacements |

Transports publics