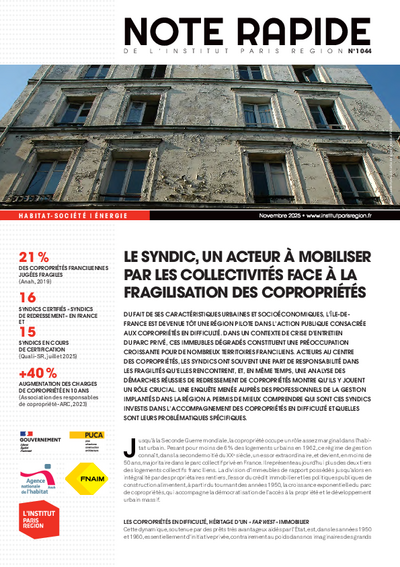

Le syndic, un acteur à mobiliser par les collectivités face à la fragilisation des copropriétés

Du fait de ses caractéristiques urbaines et socioéconomiques, l’Île-de-France est devenue tôt une région pilote dans l’action publique consacrée aux copropriétés en difficulté. Dans un contexte de crise d’entretien du parc privé, ces immeubles dégradés constituent une préoccupation croissante pour de nombreux territoires franciliens. Acteurs au centre des copropriétés, les syndics ont souvent une part de responsabilité dans les fragilités qu’elles rencontrent, et, en même temps, une analyse des démarches réussies de redressement de copropriétés montre qu’ils y jouent un rôle crucial. Une enquête menée auprès des professionnels de la gestion implantés dans la région a permis de mieux comprendre qui sont ces syndics investis dans l’accompagnement des copropriétés en difficulté et quelles sont leurs problématiques spécifiques.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la copropriété occupe un rôle assez marginal dans l’habitat urbain. Pesant pour moins de 6 % des logements urbains en 1962, ce régime de gestion connaît, dans la seconde moitié du XXe siècle, un essor extraordinaire, et devient, en moins de cinquante ans, majoritaire dans le parc collectif privé en France. Il représente aujourd’hui plus des deux tiers des logements collectifs franciliens. La division d’immeubles de rapport possédés jusqu’alors en intégralité par des propriétaires rentiers, l’essor du crédit immobilier et les politiques publiques de construction alimentent, à partir du tournant des années 1950, la croissance exponentielle du parc de copropriétés, qui accompagne la démocratisation de l’accès à la propriété et le développement urbain massif.

LES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ, HÉRITAGE D’UN « FAR WEST » IMMOBILIER

Cette dynamique, soutenue par des prêts très avantageux aidés par l’État, est, dans les années 1950 et 1960, essentiellement d’initiative privée, contrairement au poids dans nos imaginaires des grands ensembles sociaux bâtis à la même époque. Peu encadrée, l’offre produite est standardisée, bon marché et parfois de faible qualité. Pour décrire cette période d’immense improvisation, les historiens parlent de « Far West » de l’immobilier1, marquée par des spéculations, des échecs de commercialisation et de fréquentes malfaçons, aussi bien techniques que juridiques2. Parmi ces copropriétés, certaines vont rapidement rencontrer des difficultés de gestion, dont plusieurs ne se remettront pas. Ainsi, la Cité des Bosquets, à Montfermeil (93)3, n’a jamais trouvé d’équilibre financier, et son dernier bâtiment a été démoli en 2020.

Dans les décennies suivantes, tout au long de la forte extension urbaine de la région, bien d’autres copropriétés vont connaître des processus semblables de déséquilibre budgétaire, conjuguant de lourdes charges, des problèmes techniques, des carences d’entretien et des impayés. Le tout entraîne la démobilisation des copropriétaires, une dévalorisation immobilière rapide et, in fine, un phénomène de paupérisation, aggravant à son tour les difficultés. Dans une région au marché du logement particulièrement tendu, caractérisé par l’engorgement de l’accès au parc social et l’extrême sélectivité du parc locatif privé, les copropriétés les plus fragiles, construites après-guerre ou plus récemment, s’ajoutent ainsi aux petites copropriétés insalubres des faubourgs de petite couronne ou de certains centres anciens dégradés, refuges des ménages franciliens les plus modestes (propriétaires occupants ou locataires captifs, parfois victimes de « marchands de sommeil »).

21 % des copropriétés franciliennes sont jugées fragiles par l’Agence nationale de l’habitat (Anah)4. Le nombre important de copropriétés dégradées en Île-de-France et la diversité de leurs profils architecturaux font aujourd’hui de la région une terre centrale d’expérimentation des dispositifs publics de redressement mis en place pour prévenir leurs spirales de fragilisation, traiter leurs facteurs de dégradation, voire engager leur recyclage urbain.

UNE RECONNAISSANCE TARDIVE DU RÔLE DES SYNDICS DANS LE REDRESSEMENT DES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ

Si la dégradation d’une copropriété est le résultat d’une combinaison de multiples facteurs, propres à chaque cas, les syndics sont souvent parties prenantes de ce processus, que ce soit par inaction, défaillance, voire, dans le pire des cas, malversation. Témoignant d’une certaine défiance vis-à-vis des syndics, les pouvoirs publics ne les identifient que très tardivement comme des partenaires potentiels de leur action en direction des copropriétés en difficulté. En effet, le tout premier dispositif qui consacre ce nouvel objet de politique publique, en 1994, exclut le syndic en tant qu’acteur potentiel de rétablissement des copropriétés, puisque le législateur confie cette tâche à une autre profession : celle des administrateurs judiciaires.

Les aléas et les incertitudes des expériences d’accompagnement de copropriétés à l’échelle de l’Île-de-France ont amené les intervenants et les collectivités concernées à se décentrer progressivement des dégradations techniques de l’immeuble pour se concentrer sur la gestion et la gouvernance de la copropriété. Plus globalement, l’émergence des copropriétés en difficulté5 puis des difficultés des copropriétés6 comme enjeu public a été l’une des motivations qui ont conduit le législateur à prendre des mesures pour mieux encadrer le syndic et ses pratiques. Parmi les multiples réformes de la loi du 10 juillet 1965 encadrant le régime de la copropriété, la loi ALUR de 2014 fait date, en instaurant une série de mesures destinées à « renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professionnels de l’immobilier ». L’obligation de souscrire à un compte séparé au nom de la copropriété, la normalisation du contrat de syndic, la création d’un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI) et d’une commission nationale de contrôle (qui se fait toujours attendre) visent ainsi à moraliser la profession et à prévenir l’endettement des copropriétés.

Notre enquête auprès de gestionnaires franciliens engagés auprès de copropriétés en difficulté montre que cette légitimation s’est avant tout construite localement, à travers des liens tissés dans le temps entre des collectivités locales démunies face aux problématiques rencontrées sur leurs territoires et des syndics implantés localement qui ont répondu présents et qui ont fait leurs preuves. Parfois, des opérateurs ou même des associations de copropriétaires telles que l’Association des responsables de copropriété (ARC) ont aidé à cette mise en relation initiale.

Quelques dispositifs nationaux ont fait un pas vers cette reconnaissance pratique et locale du rôle clé du syndic dans les démarches de redressement. L’Anah a ainsi instauré des « aides à la gestion » visant à compenser les surcoûts supportés par les syndics qui gèrent des copropriétés accompagnées par la puissance publique. Depuis 2015, l’association « Quali-SR », créée par un collectif d’acteurs publics et privés, porte un projet de certification de syndics spécialisés dans le redressement de copropriétés fragiles ou en difficulté. Le 9 avril 2024, la loi dite « Habitat dégradé » légifère en ce sens en introduisant un nouveau statut de « syndic d’intérêt collectif » soumis à un agrément délivré par le préfet.

S’ENGAGER DANS DES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ : DES SYNDICS PAS COMME LES AUTRES ?

Néanmoins, notre enquête auprès de 21 syndics franciliens montre qu’ils n’ont pas une forte appétence pour cette spécialisation. L’engouement pour une labélisation de leur activité reste faible : en mars 2024, seuls 16 syndics certifiés étaient référencés sur le site Internet de Quali-SR, sur environ 1 200 entreprises distinctes de syndic en Île-de-France. Les témoignages des gestionnaires interviewés en Île-de-France éclairent cette réticence générale. Ils montrent que l’administration de copropriétés en difficulté est davantage appréhendée comme un risque de discrédit de la qualité de leur travail que comme une reconnaissance valorisante de leur qualification. Ces copropriétés sont, de plus, réputées peu rentables, exigeant un lourd investissement des équipes, et sources de relations complexes avec les copropriétaires. Leur gestion pousserait ainsi à l’extrême les fragilités du modèle économique7 des syndics en accentuant la contradiction entre le temps à consacrer à l’accompagnement de ces copropriétés, cumulant pauvreté économique, endettement et importants besoins de travaux, et le mode de rémunération des syndics. Les acteurs de la profession s’accordent à dire qu’il s’agit, pour ceux qui s’y engagent, d’une démarche volontaire de spécialisation, voire d’un « métier différent ».

Qui sont alors les syndics impliqués dans la gestion de ces copropriétés ? Les cabinets franciliens que nous avons rencontrés sont apparus divers tant par leur taille et leur modèle d’organisation que par le poids des copropriétés en difficulté dans leur portefeuille. Certains cabinets ne gèrent qu’épisodiquement des copropriétés dégradées et veillent à minimiser leur poids dans leur portefeuille afin d’amortir le surinvestissement qu’elles requièrent. D’autres, inscrits dans des démarches plus volontaires, mettent en place une organisation ad hoc pour pouvoir se charger de ce type d’immeubles. Ils bousculent parfois le trinôme de gestion classique (composé d’un gestionnaire, d’un comptable et d’un assistant) avec l’ajout d’une quatrième fonction de suivi du contentieux via un service dédié ou en désignant des gestionnaires « capés », dotés de portefeuilles allégés afin d’assurer une présence renforcée dans ces immeubles. Mais il existe aussi des gestionnaires ou des cabinets se vouant essentiellement à la gestion de copropriétés sous dispositifs publics. Ils assument une spécialisation de syndic de « redressement » et s’inscrivent souvent dans des relations de confiance avec les acteurs publics qui les sollicitent directement pour accompagner la gestion de copropriétés à enjeux.

S’ils sont différents dans leurs profils, ces syndics s’accordent sur les spécificités de la gestion des copropriétés en difficulté. En premier lieu, ils soulignent le caractère chronophage et humainement très engageant de leur prise en charge. Ces immeubles requièrent, selon eux, un accompagnement individualisé, notamment en matière de recouvrement de charges et de prévention des impayés. Ils demandent une grande expérience des enjeux « psychologiques et sociaux » du recouvrement pour trouver les voies d’équilibre entre rigueur de gestion et bonne relation avec les copropriétaires, sans aggraver des situations déjà sur le fil. Ils mettent aussi en avant la haute technicité juridique, administrative et comptable que requiert le suivi de ces copropriétés, ainsi que la nécessité d’une bonne connaissance des enjeux techniques du bâti et des conditions de son entretien.

Pour les syndics engagés, ces spécificités donnent sens et valeur à leur métier en intensifiant la relation avec les copropriétaires et en valorisant leurs savoir-faire pour sortir ces immeubles de leurs difficultés. Certains insistent sur la fonction sociale et collective qu’ils assument auprès des copropriétaires lors des assemblées générales ou en cas de recouvrement. D’autres mettent en avant la gratification de voir les effets de la qualité de leur travail quand ils parviennent à améliorer une situation. Ils y voient un défi professionnel et la reconnaissance de leur expertise, tant par les copropriétaires que par les acteurs publics. Dans un contexte où le groupe professionnel déplore la dévalorisation symbolique du métier, se positionner sur des projets de redressement complexes leur permet de rétablir une posture de syndic « expert » et « homme de confiance » des copropriétaires. La reconnaissance de leur engagement (par les copropriétaires et les collectivités locales) est parfois un signe de distinction par rapport au reste du groupe professionnel.

FIABILISER LES RELATIONS ENTRE SYNDICS ET ACTEURS PUBLICS : LE RISQUE D’UNE TROP GRANDE SPÉCIALISATION ?

Ces syndics engagés ne sont pas pour autant favorables à une spécialisation trop institutionnalisée et trop stricte. Ils voient ainsi la procédure d’agrément préfectorale instaurée pour les nouveaux « syndics d’intérêt collectif » ou la certification proposée par l’association Quali-SR plus comme des contraintes que comme une réponse à leurs besoins. Dans un métier où la « logique réputationnelle8 » prime, la plus-value économique d’une labélisation est faible aux yeux de ces professionnels déjà reconnus pour leur expérience et leur expertise.

Ils envisagent même cet effort d’institutionnalisation comme un danger pour leur propre engagement, craignant que ces formes de labélisation soient désormais imposées pour toute participation à un dispositif public alors qu’elles demandent un investissement supplémentaire et qu’elles pourraient les désavantager.

« On va donner [cette certification] aux groupes parce qu’ils ont un service juridique qui va faire en sorte qu’ils bénéficient du label pour prendre des affaires supplémentaires. […] Mais ce qui me fait peur, c’est qu’on va récupérer des dossiers des groupes qui n’ont pas su gérer avec leur gestionnaire qui est parti. Et je ne suis pas une poubelle. »

Syndic indépendant à Paris

Actuellement, les syndics les plus engagés fonctionnent selon un principe d’interconnaissance avec les services des collectivités locales, et sur une relation de confiance et de coopération qui s’est bâtie au fil du temps et des expériences.

Par ailleurs, les savoir-faire qu’ils développent au contact des copropriétés en difficulté ne leur semblent pas devoir être cantonnés à un segment spécialisé au sein de la profession. Ils mériteraient au contraire d’être diffusés largement afin que l’ensemble de leurs confrères, qui ont une vocation plus généraliste, soient formés à intervenir lors de la survenue de difficultés. Les syndics impliqués considèrent ainsi que la méthodologie développée dans le cadre de Quali-SR, visant à aller au-delà des obligations légales du gestionnaire et à augmenter, par exemple, la présence du syndic dans l’immeuble, ne devrait pas s’appliquer seulement aux copropriétés en redressement. Elle constitue un outil pour améliorer la gestion dans l’ensemble du parc. Intégrée dans la formation initiale des syndics pour renforcer l’accompagnement qu’ils peuvent proposer, la méthode Quali-SR pourrait en cela agir comme un levier de prévention de la fragilisation des copropriétés.

LES SYNDICS CONFRONTÉS À UNE CRISE D’ENTRETIEN DU PARC PRIVÉ

La fragilisation des copropriétés est en effet un processus qui recouvre une grande diversité de situations. Les difficultés, cumulées dans les immeubles les plus dégradés, se retrouvent souvent, dans une moindre mesure, dans des copropriétés qualifiées de « saines ». Ainsi, les copropriétés sont des ensembles fragiles qui peuvent tomber dans une spirale de dégradation si elles sont confrontées à des chocs externes ou internes. Les syndics, qu’ils gèrent des copropriétés en difficulté ou pas, observent un certain nombre de problématiques communes au sein du parc francilien. Ils citent en priorité un manque (ou « déni ») d’entretien des bâtiments, une augmentation importante des charges de copropriété ces dernières années, ainsi qu’un manque d’investissement des copropriétaires dans les instances collectives. Ces tendances mettent plus largement au défi le modèle de la copropriété et dépassent le seul périmètre des copropriétés en besoin de redressement.

« C’est un schéma classique. Aucuns travaux réalisés pendant des années et des années. L’immeuble tombe en ruine. »

Syndic indépendant à Paris

L’augmentation des charges a notamment été importante lors de la récente crise énergétique. En 2023, l’ARC a alerté sur une hausse des charges allant de 5 % pour les immeubles les moins concernés en chauffage individuel électrique jusqu’à 30 % pour les copropriétés avec un chauffage collectif au gaz9. L’ARC communique également sur une hausse de 10 % en moyenne des charges pour les contrats d’assurance, d’entretien et d’administration. Depuis dix ans, on recense ainsi une envolée des charges courantes d’environ 40 %. L’accroissement des charges comporte un risque réel de décrochage d’un nombre de plus en plus important d’immeubles. Cette fragilisation intervient à un moment où l’entretien du bâti, négligé depuis des décennies dans de nombreux immeubles, nécessite des investissements importants et où la réglementation en faveur de la rénovation énergétique oblige les copropriétaires à se confronter à l’enjeu des travaux. Enfin, le niveau élevé des prix immobiliers dans la région se traduit, pour les copropriétés, par l’arrivée de primo-accédants fortement endettés pour leur achat et peu sensibilisés aux enjeux financiers de la copropriété.

« Autant on adore voir Stéphane Plaza à la télé qui vend des appartements en deux temps, trois mouvements […]. Mais jamais, lorsqu’il vend un appartement, il ne parle des charges, pourquoi il faut les payer, l’importance d’un syndic, etc. Et je trouve que, ça, c’est dommage. Des primo-accédants qui vont acheter un appartement chez lui se disent : “J’ai acheté l’appartement, je n’ai rien d’autre à payer”, parce que cette information n’est pas donnée. »

Syndic d’un groupe immobilier à Pontault-Combault (77)

Avec une politique du logement axée, depuis les années 1950, sur l’accès à la propriété, les syndics sont nombreux à dénoncer des dispositifs (de transaction et prêts immobiliers) qui ne jouent pas suffisamment un rôle d’alerte auprès des futurs copropriétaires sur les devoirs et les responsabilités attachés à la vie en copropriété. Certains revendiquent, pour cette raison, une obligation, pour les banques, d’intégrer les charges de copropriété dans le projet de financement immobilier. Les syndics pointent que ces dysfonctionnements dans l’accès à la (co)propriété nécessitent par la suite d’injecter beaucoup d’argent public dans le redressement des copropriétés dégradées dont les copropriétaires n’assurent plus l’entretien.

« Le problème tient aux banques et au calcul du taux d’effort. Les banques permettent à des gens de devenir propriétaires en oubliant complètement ce qui vient derrière, dont les charges, les taxes et les travaux. »

Syndic d’un groupe immobilier à Livry-Gargan (93)

Enfin, les copropriétés neuves ne sont pas sans difficultés. Un bâti récent n’est pas garant d’une gestion paisible, et les syndics ne témoignent pas d’une grande appétence pour la gestion des deux à trois premières années d’exploitation d’immeubles neufs. Ils dénoncent régulièrement des malfaçons dans certaines opérations, tant techniques que juridiques, créant de l’insatisfaction du côté des copropriétaires et générant des charges élevées pouvant rapidement entraîner un endettement de la copropriété. Il arrive par exemple régulièrement, au sein de la production urbaine, que des équipements, tels que les voiries, soient intégrés dans le périmètre de la copropriété, déléguant leur entretien à des copropriétaires qui ne sont pas préparés, ni techniquement ni financièrement, à assumer cette responsabilité. L’absence de dialogue entre métiers de la promotion et de la gestion immobilières engendre une prise en compte très insuffisante des enjeux de gestion dans la conception des opérations neuves, et participe à l’émergence de copropriétés en difficulté. Renforcer le rôle des gestionnaires et des usagers dans la fabrique urbaine représente une opportunité pour couper le mal à la racine, tirer les leçons des erreurs passées et rendre plus résilientes les nouvelles copropriétés aux mécanismes de fragilisation.■

1. Marcel Roncayolo (dir.), Histoire de la France urbaine, tome 5. La ville d’aujourd’hui : croissance urbaine et crise du citadin, Seuil, 1985. Christian Topalov, Le logement en France. Histoire d’une marchandise impossible, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987.

2. La notion de « malfaçon juridique » a été proposée par Sylvaine Le Garrec, dans sa thèse de doctorat, pour désigner des défauts dans la conception de la structure juridique d’un ensemble immobilier en copropriété qui génèrent, en eux-mêmes, des difficultés de gestion et de fonctionnement. Certains choix ou erreurs commis dans la conception de l’état descriptif de division, de la répartition des charges et des équipements ou de l’organisation du foncier peuvent en effet avoir de lourdes répercussions sur le montant des charges, les blocages du fonctionnement décisionnel, les carences d’entretien, la démobilisation des copropriétaires et les impayés de charges.

3. Sylvaine Le Garrec, « L’habitat privé, instrument de la mixité ? Histoire de la copropriété des Bosquets à Clichy-Montfermeil », Métropolitiques, 2 avril 2018.

4. « Mémento de l’habitat privé », Anah, 2019.

5. Marie-Pierre Lefeuvre, « Structuration d’un champ d’action publique : la copropriété en difficulté », Sociologie du travail, vol. 52 - n° 1, janvier 2010.

6. Dominique Braye, « Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés. Une priorité des politiques de l’habitat », Anah, janvier 2012.

7. Le modèle économique des syndics se base sur un portefeuille de gestion, qui peut varier en moyenne de 30 à 80 copropriétés par gestionnaire, chaque copropriété versant un forfait annuel de gestion. Depuis la loi ALUR, les syndics doivent respecter un contrat type qui définit les missions intégrées obligatoirement dans le forfait de base du contrat ainsi que les missions pouvant déclencher une facturation supplémentaire. Ainsi, dédier un temps important à un ou à plusieurs immeubles met en difficulté l’équilibre à l’échelle du portefeuille (surtout quand il dépasse les 40-50 copropriétés), d’autant plus si le syndic ne peut facturer ce temps supplémentaire.

8. Le concept de « logique réputationnelle » a été développé initialement pour analyser les effets de la certification sur les professionnels du bâtiment, mais ses conclusions s’appliquent également à la profession de syndic, dont le recrutement de clients passe principalement par le bouche-à-oreille. Jean Frances et Aurélie Tricoire, « Rénover plus vert : les obstacles à la “montée en compétences” des artisans du bâtiment », Formation Emploi, Revue française de sciences sociales, n° 135, juillet-septembre 2016.

9. « Doit-on laisser les copropriétés en difficulté basculer sans réagir ? » (communiqué de presse), ARC, 16 octobre 2023.

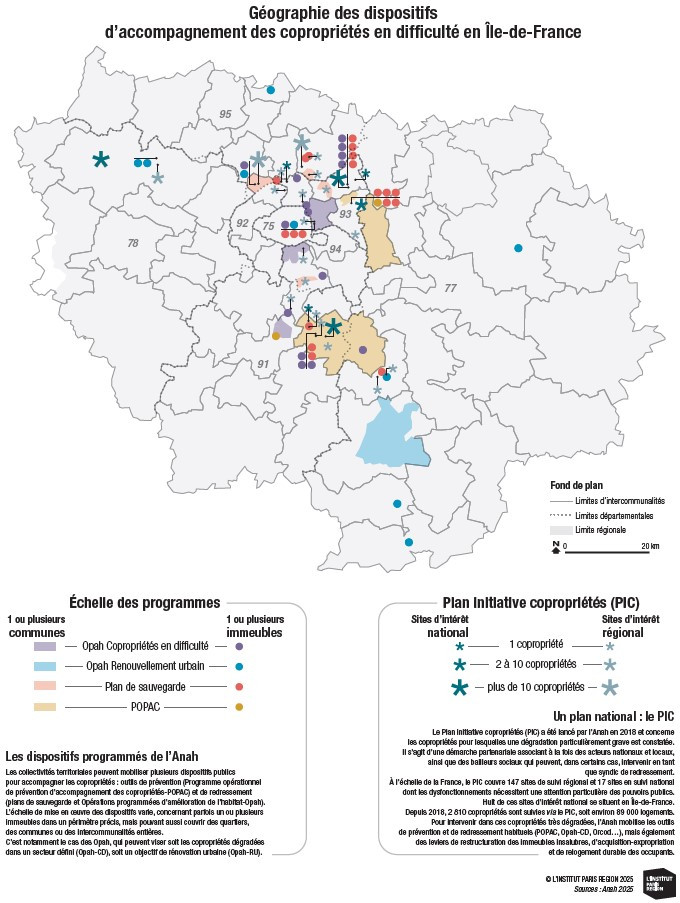

LES DISPOSITIFS PUBLICS DE REDRESSEMENT

Formuler une définition précise de la copropriété en difficulté n’est pas simple, car, derrière cette appellation, se cachent diverses situations d’une gravité plus ou moins importante. On distingue généralement le degré de fragilité d’une copropriété selon trois logiques d’intervention publique :

- une logique de prévention, visant à résorber certaines fragilités financières ou de gestion avant qu’elles ne s’aggravent, dont les dispositifs publics associés sont le Programme opérationnel de prévention d’accompagnement des copropriétés (POPAC), les programmes de Veille et observation des copropriétés (VOC), et la possibilité de faire nommer un mandataire ad hoc ;

- une logique de redressement, selon laquelle la puissance publique accompagne les instances de la copropriété pour résorber ses difficultés financières, sociales et techniques. Les Plans de sauvegarde (PDS) et les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat destinées aux copropriétés dégradées (Opah-CD) agissent en ce sens ;

- une logique coercitive, où la puissance publique se substitue aux copropriétaires et aux instances de la copropriété, dans les cas les plus graves. C’est le cas de l’administration provisoire, des Opérations de requalification des copropriétés dégradées (Orcod), ainsi que de certains PDS.

En réalité, les observations montrent que les logiques d’intervention publique ne sont pas toujours fonction de l’intensité objective des difficultés observées. Les critères appliqués pour mesurer la gravité des difficultés de la copropriété varient par ailleurs en fonction du contexte local des territoires.

UNE RECHERCHE SOCIOLOGIQUE SUR LES SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ

Les résultats restitués dans cette note sont issus d’une recherche sur les « mutations contemporaines du métier de syndic », menée de 2022 à 2024 et financée par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), dans le cadre du programme « (Ré)gé(né)rer les copropriétés – Connaître et comprendre les copropriétés, les mobiliser pour la ville durable ». L’équipe de recherche est composée de L’Institut Paris Region et de trois sociologues indépendants : Gaëtan Brisepierre, Claire Juillard et Sylvaine Le Garrec. Cette recherche visait à comprendre sous quelles conditions leurs pratiques, valeurs et contraintes permettaient aux syndics d’être des partenaires des pouvoirs publics dans les copropriétés. Elle était structurée en deux phases. La première a étudié le groupe professionnel à l’échelle nationale, son histoire, sa représentation professionnelle et son environnement réglementaire. La seconde phase a interrogé des gestionnaires de copropriété exerçant en Île-de-France sur la manière dont ils conçoivent et pratiquent leur métier, et dont ils envisagent leur implication dans les politiques publiques.

Voir aussi

Le syndic de copropriété, acteur du territoire en Île-de-France ?

Petit déjeuner décideurs-chercheurs du 6 novembre 2024

Copropriétés et syndics face aux défis de la transition environnementale : quelles pistes d'action ?

Petit déjeuner décideurs-chercheurs du 28 novembre 2023

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Société et habitat |

Habitat et logement |

Copropriétés