Les Plans Climat-Air-Énergie territoriaux gagnent du terrain : quels impacts en Île-de-France ?

Depuis 2015, les intercommunalités franciliennes sont engagées dans la transition énergétique locale. Le Plan Climat-Air-Énergie territorial (PCAET) reflète cette vision des enjeux climat-air-énergie, mais sa mise en œuvre reste un défi humain, technique, financier et organisationnel majeur. Comment concrétiser ces engagements ? Après quelques années, les collectivités progressent mais rencontrent des difficultés pour mener une transition énergétique rapide et ambitieuse.

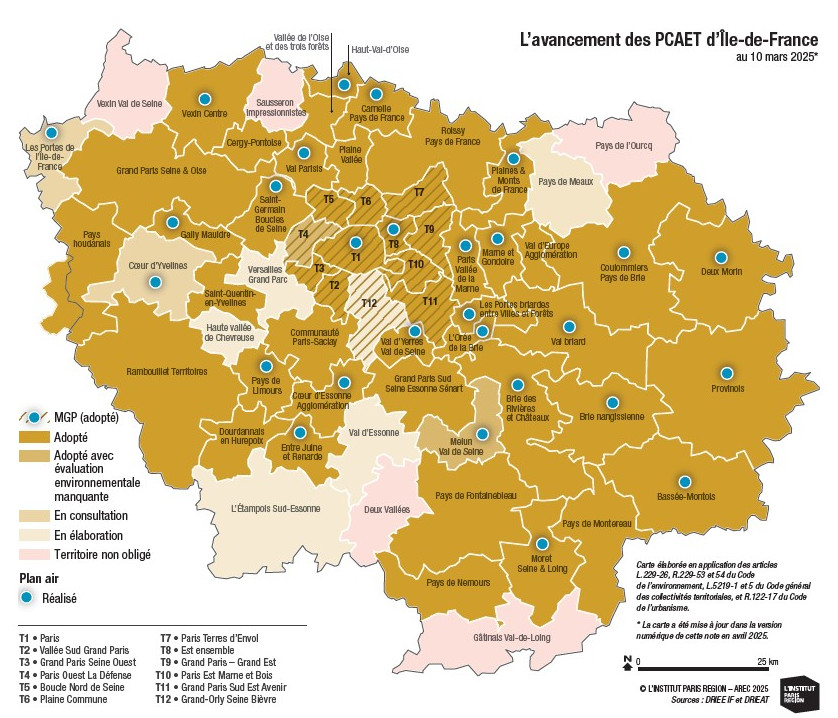

Le Plan Climat-Air-Énergie territorial (PCAET) est une démarche réglementaire transversale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques, à diminuer les consommations d’énergie, à développer la production d’énergies renouvelables, à favoriser la sobriété énergétique, à améliorer la qualité de l’air, et à adapter le territoire aux effets du changement climatique. À ce jour, le territoire francilien est quasiment couvert par ces démarches territoriales qui déclinent les objectifs régionaux à travers le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les objectifs métropolitains à travers le Plan Climat de la Métropole du Grand Paris (MGP) pour les établissements publics territoriaux (EPT). Ces objectifs régionaux et métropolitains, en cours de révision pour cette année 2025, sont ambitieux : zéro émission nette, 100 % d’énergies renouvelables et de récupération (EnRR), et réduction de 40 % de la consommation énergétique pour la région en 2050 ; baisse des émissions carbone de 80 %, 60 % de taux de couverture en EnRR et réduction de 50 % des consommations d’énergie finale (hors transport) pour la métropole. Ils incluent également l’adaptation au changement climatique. Pour y répondre, chaque collectivité définit, dans le respect de ses contraintes et caractéristiques, ses priorités. En Île-de-France, les programmes locaux mis en œuvre se concentrent sur la baisse des émissions de GES et de la consommation d’énergie dans les bâtiments et les transports, ainsi que sur le développement des EnRR. Les intercommunalités en charge de l’application des PCAET doivent absorber de plus en plus d’obligations et répondre à une forte montée en puissance sur le terrain.

UNE RÉGLEMENTATION EN CONSTANTE ÉVOLUTION

La loi de 2015 sur la transition énergétique renforce les compétences des collectivités territoriales en matière de climat-air-énergie, modifiant ainsi les PCAET : démarche territoriale, portage unique pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, rôle de coordination et élargissement du diagnostic. La loi Énergie-Climat de 2019 fixe, quant à elle, un objectif de neutralité carbone en 2050 afin de répondre à l’urgence climatique fixé par l’accord de Paris, et la loi sur les mobilités de 2019 encourage les solutions de transport propre. Cette dernière renforce également le volet « qualité de l’air » des PCAET, imposant la mise en place d’un Plan d’action pour la qualité de l’air (PAQA) afin de réduire les émissions de polluants atmosphériques et l’exposition des personnes à un air extérieur de mauvaise qualité. La loi Climat et résilience de 2021 a élargi l’enjeu climatique à de nombreux aspects de la vie quotidienne : consommation, production, travail, transport, logement, alimentation, protection de l’environnement… Enfin, la loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables de 2023 impose aux communes de définir des zones d’accélération (ZAEnR) pour y installer des projets d’énergies renouvelables (lire encadré plus loin). Ce socle législatif et réglementaire impose donc de nouvelles obligations et tend à impliquer tous les acteurs du territoire. Parmi ces obligations figurent l’extension des zones à faibles émissions (ZFE) pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l’installation de toitures végétalisées ou de panneaux solaires pour les surfaces commerciales dès 500 m² et pour les parkings extérieurs et les bureaux de plus de 1 000 m², le déploiement des bornes de recharge, la réalisation d’audits énergétiques lors de la vente d’une maison, ou encore la réduction de moitié de l’artificialisation des sols d’ici à 2030. Mais qu’en est-il sur le terrain ? Comment les PCAET organisent-ils et appliquent-ils cette transition en constante évolution ?

ATTÉNUATION ET PRODUCTIONS EnRR : DE PREMIÈRES MARCHES À CONSOLIDER

Bien que les bilans varient en raison de méthodologies, de périmètres ou d’années de référence différents, les premiers bilans à mi-parcours montrent une baisse générale des émissions de GES (scopes 1 et 2) et des consommations énergétiques en 2021 par rapport à 2005. Et en particulier entre 2015 et 2021, la région a réduit de 8 % ses consommations énergétiques tous secteurs confondus (corrigées des effets du climat) et de 6 % ses émissions de GES.

Baisse des émissions de GES et des consommations énergétiques entre 2005 et 2021 -24 % des émissions (soit -36 % pour l’industrie, -32 % pour le résidentiel, -19 % pour le transport routier et -5 % pour le tertiaire) -17 % des consommations d’énergie (corrigées des effets du climat)

Cependant, cette première réduction est perçue comme relativement facile à franchir, car résultant d’évolutions exogènes (la désindustrialisation, par exemple) ou d’actions moins complexes bien que nécessitant des investissements importants (réduction des combustibles fossiles, augmentation des EnRR dans le mix énergétique, modernisation des flottes de véhicules, extension progressive des réseaux de chaleur et de fraîcheur…). Cette dynamique doit se poursuivre et s’intensifier pour la période suivante afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 20501. Cette baisse globale doit être précisée en fonction des secteurs les plus émetteurs et les plus consommateurs.

Baisse de la consommation énergétique des bâtiments -13 % en Île-de-France entre 2005 et 2021 (objectif du SRCAE : -17 % à 2020)

Les secteurs du bâtiment (résidentiel) et du transport routier ont enregistré une baisse des émissions, qui reste néanmoins insuffisante au vu de leurs impacts en Île-de-France. Sur 32 PCAET analysés fin 2023, sur un total de 43 PCAET mis en œuvre à date, 10 % des actions portent sur les bâtiments. Aussi, pour amorcer une véritable dynamique, il faut augmenter significativement les efforts et l’ambition d’ici à 2030. En particulier, la rénovation globale des copropriétés reste un défi majeur tant les contraintes et le nombre de résidences sont importants. Bien que des dispositifs existent, elle est freinée par des obstacles administratifs, techniques et financiers. Cela aboutit souvent à des rénovations partielles, qui n’ont pas de réel impact sur les gains énergétiques.

Quant au secteur tertiaire, si les bâtiments publics sont bien pris en compte dans ces programmes, les bâtiments privés le sont beaucoup moins. En effet, malgré le décret du 23 juillet 2019, dit « décret tertiaire », imposant une baisse progressive des consommations énergétiques, peu d’actions figurent dans les PCAET. Ce parc vieillissant nécessite davantage d’efforts en matière d’efficacité énergétique et de sobriété afin de réduire significativement les consommations. Enfin, la hausse des besoins électriques des data centers, comme annoncé dans le schéma décennal de développement du réseau électrique de RTE, pourrait fortement impacter la région.

Baisse des émissions dues aux transports routiers franciliens -19 % entre 2005 et 2021 (objectif du SRCAE : -20 % à 2020)

Sur 32 PCAET analysés fin 2023, sur un total de 43 PCAET mis en œuvre à date, 15 % des actions portent sur les transports. Dépassant les limites administratives, ce secteur est complexe à traiter, notamment pour les territoires de grande couronne. Le volume routier restant stable, une réduction significative des émissions liées à ces déplacements est difficile. Bien que les actions issues des PCAET sur les transports publics, les mobilités douces et l’intermodalité participent aux solutions, d’autres réponses complémentaires doivent être recherchées : coût du logement abordable pour limiter les déplacements, accès aux services par les mobilités actives, préservation d’une vie de quartier dynamique et accessible, création d’espaces de coworking, accès à la fibre pour le télétravail… Le panel est large et les interactions nombreuses.

Hausse des EnRR Progression du taux d’EnRR de 29 % en 2009 à 51 % en 2019 dans les réseaux de chaleur +60 % de géothermie profonde entre 2009 et 2020 De 9 unités de méthanisation en 2009 à 33 en 2021 +121 % de photovoltaïque entre 2015 et 2020

8 % des actions des PCAET portent sur les EnRR. Les différentes filières renouvelables et de récupération sont bien représentées. La directive sur l’efficacité énergétique, en cours de transposition dans le droit français, impose aux collectivités de considérer les besoins en chaud et en froid. On note une dynamique sur les réseaux de chaleur, avec l’émergence des Schémas directeurs multi-énergies ou d’énergies renouvelables. Les actions d’envergure y figurant requièrent des d’études et des stratégies de gestion précises avant d’étendre les réseaux. Cette planification énergétique, soutenue par des outils cartographiques, renforce les politiques locales d’aménagement. L’évolution des tracés et la géolocalisation des installations confirment un secteur en pleine évolution2.

ADAPTATION ET SOBRIÉTÉ : DES ENJEUX AU CŒUR DES DÉFIS À VENIR

La région Île-de-France est vulnérable aux événements climatiques extrêmes tels que les précipitations intenses, les sécheresses et les vagues de chaleur générant des phénomènes d’îlot de chaleur urbain. En 2021, 18 % des actions des PCAET relevaient de l’adaptation au changement climatique sur un jeu de 1 069 actions issues des programmes d’action de 25 PCAET. Si ces premiers PCAET traitaient peu ces enjeux, les démarches plus récentes les intègrent mieux, et se concentrent sur l’aménagement, l’urbanisme et les solutions fondées sur la nature, telles que la préservation des espaces naturels, la désimperméabilisation, la végétalisation ou la renaturation des espaces urbains, la création d’îlots de fraîcheur urbains, la promotion de l’agroforesterie en agriculture, la récupération des eaux pluviales et l’optimisation de la gestion de l’eau potable. La sobriété énergétique, premier pilier de la transition énergétique, vise à réduire les consommations d’énergie et de ressources par des changements de comportement, de mode de vie et d’organisation volontaires et collectifs. Elle consiste à adapter nos usages aux réels besoins : c’est donc un moyen et non une fin. Dans les PCAET, elle se traduit par des actions transversales visant à changer les comportements et à améliorer les gouvernances. On retrouve la sobriété dans les actions d’appui au changement de comportements, les campagnes de sensibilisation, les défis citoyens pour économiser l’eau et l’énergie, la promotion du covoiturage et des mobilités actives… Les intercommunalités et leurs communes disposent de leviers pour sensibiliser les services et les élus, et, en externe, pour mobiliser et mettre en relation les acteurs concernés comme les habitants, les propriétaires, les copropriétaires et les bailleurs afin d’engager une baisse des consommations énergétiques. Sur cet enjeu, l’AREC est devenue une ressource clé3.

UNE ARTICULATION DES ÉCHELLES ENCORE INSUFFISANTE

Le PCAET, animé et coordonné par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), a une vocation territoriale et doit être porté par l’ensemble des parties prenantes (EPCI, communes, associations, entreprises…). Or, on constate que les actions issues des programmes concernent principalement les compétences des EPCI. Encore peu d’actions sont directement portées par les communes, et certains EPCI cherchent à les impliquer davantage. Par exemple, l’EPT Boucle Nord de Seine organise des échanges réguliers avec les référents communaux pour assurer un suivi, discuter des projets portés par l’EPT, et partager des informations et des bonnes pratiques. De même, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines organise des rencontres mensuelles pour accompagner la montée en compétences des référents techniques et politiques locaux, renforçant ainsi le lien avec les communes. Ce travail doit se poursuivre à travers la mise en place d’indicateurs communs. Une bonne articulation nécessite une connaissance partagée au niveau technique et politique. Si les équipes locales restent au cœur de l’attention, il est encore difficile de les impliquer systématiquement. Cependant, des initiatives ont été mises en place pour faciliter cette mobilisation. Par exemple, sur l’adaptation au changement climatique, l’AREC a réalisé des guides, des ateliers et des visites, en étroite collaboration avec les acteurs locaux4.

LE SUIVI DES PROGRAMMES ET LE RESPECT DES OBJECTIFS FIXÉS

Il est encore difficile de suivre toutes les réalisations et les résultats obtenus tant le suivi-évaluation des PCAET varie d’une collectivité à l’autre : suivi annuel parfois articulé au rapport Développement durable, bilan à mi-parcours qui peut s’étaler jusqu’à la révision, critères ou indicateurs variables pour des actions similaires, moyens humains limités, difficulté à trouver la bonne donnée… Les premières années de déploiement révèlent la nécessité de simplifier les indicateurs, d’améliorer la remontée d’informations, notamment avec les communes, et de créer un outil de pilotage5 ou un observatoire local. À ce titre, en 2024, une expérimentation entre la MGP et les EPT, menée par l’AREC, a abouti à la co-construction d’un socle d’indicateurs commun pour améliorer l’articulation des PCAET, qui s’emboîtent les uns avec les autres. Ce socle comprend une cinquantaine d’indicateurs répartis par famille d’actions et organisés dans un tableau de bord afin de faciliter le remplissage et le partage. Le respect des objectifs grâce à un suivi-évaluation des réalisations et des résultats reste donc un défi : des moyens et des ingénieries suffisants, ainsi que des dispositifs d’appui simples et efficaces sont des éléments à améliorer. Cette amélioration passe aussi par une gouvernance plus fluide entre échelles territoriales et acteurs locaux et régionaux.

OBJECTIFS ET FEUILLES DE ROUTE POUR 2025

Afin de contribuer aux objectifs nationaux et internationaux, l’Île-de-France s’appuie sur trois plans structurants : le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) et le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF-E). Tous les PCAET doivent être formellement compatibles avec le SRCAE et le PPA. Le SDRIF-E peut demander une mise en compatibilité des PCAET. Les PCAET doivent aussi s’articuler avec les documents d’urbanisme : les Schémas de cohérence territoriale (SCoT), les Plans locaux d’urbanisme (PLU) et, dans certains cas, les SCoT valant Plans Climat (SCoT-AEC). En 2025, des rendez-vous régionaux incontournables marqueront donc les PCAET, avec notamment la révision du SRCAE, du PPA et du Plan des Mobilités en Île-de-France, et l’aboutissement de la COP francilienne, qui fixeront les grands objectifs et les feuilles de route à suivre à l’avenir.■

1. Éléments issus de la rencontre régionale « Démarches Plans Climat en Île-de-France : quels résultats, quels impacts sur nos territoires ? », le 30 novembre 2023 : bit.ly/3WIA52U

2. Pour les retrouver : France Chaleur Urbaine (https://bit.ly/40VO08u) et Energif (https://bit.ly/3WM00qx)

3. Pour en savoir plus : bit.ly/3Ewx9Ac

4. Pour en savoir plus : bit.ly/42Ey4J9bit.ly/4gsbBlwbit.ly/3EoaOoE

5. Par exemple : bit.ly/4b0J7P3

Nous tenons à remercier chaleureusement Sandra Garrigou, chargée de projets Plans Climat et adaptation, les chargés de mission qui ont répondu à nos demandes d’informations, et le référent en charge du suivi des PCAET à la DRIEAT Île-de-France pour sa contribution à la dynamique régionale et sa relecture attentive.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES ZONES D’ACCÉLÉRATION

Pour aider les élus à définir les zones d’accélération pour les énergies renouvelables (ZAEnR), le ministère de la Transition énergétique, le Cerema et l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) ont créé un portail cartographique afin d’accéder aux données territoriales (installations existantes, capacités d’accueil dans le réseau, contraintes réglementaires, monuments historiques, etc.). https://planification.climat-energie.gouv.fr/

En complément, l’AREC ÎdF met à disposition des données très fines sur les gisements solaires des toitures et des parkings de plus 1 500 m², accessibles en open data sur le site de L’Institut Paris Region via deux cartographies interactives.

IMAGINAIRGY, UN OUTIL AU SERVICE DES SOBRIÉTÉS

Imaginairgy est un kit d’atelier développé par l’AREC Île-de-France pour les collectivités. Il permet de mobiliser les imaginaires et d’envisager de nouvelles actions de sobriété avec la participation de toutes les parties prenantes. En se projetant dans deux futurs spéculatifs, l’objectif est d’inventer des mesures, solutions et initiatives permettant d’atteindre une sobriété énergétique acceptée et plébiscitée.

DES OUTILS D’APPUI ET D’OBSERVATION À DISPOSITION

Le ROSE

Le Réseau multi-partenarial d’observation statistique de l’énergie et des gaz à effet de serre (GES) a pour objectif la production et la diffusion de données de référence.

Prometha

Le cercle francilien des acteurs de la méthanisation a pour objectif le développement de cette filière en informant et en accompagnant les porteurs de projets, en produisant des ressources, et en organisant des temps et des espaces d’échange.

Les Générateurs Île-de-France

Ce dispositif a été créé par l’Ademe pour favoriser le développement de projets solaires photovoltaïques ou éoliens dans les territoires. L’AREC le coordonne en Île-de-France. Cet appui s’adresse à toutes les collectivités franciliennes n’ayant pas ou peu de moyens, en amont des projets (sensibilisation, émergence et développement).

www.arec-idf.fr/evenements/les-generateurs-ile-de-france-bilan-annuel-temoignages-etperspectives

L’INSTITUT PARIS REGION : UN ACCÈS À UNE INFORMATION GÉOGRAPHIQUE DE RÉFÉRENCE SUR LES DONNÉES ÉNERGIE-CLIMAT

En complément des données du ROSE, L’Institut Paris Region, en partenariat avec ESRI France, produit des cartographies afin de visualiser la dynamique régionale sur le solaire (gisement sur toitures et parkings, projets participatifs…), la rénovation énergétique des bâtiments, les projets d’hydrogène ou encore les déchets (incinérateurs, installations de déchets non dangereux-ISDND, collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés-DMA, plateformes de compostage…). L’Institut Paris Region met aussi à disposition le portail GeoNat’îdF afin de saisir et de restituer des données pour la connaissance et la protection de la biodiversité (Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel-SINP).

Pour en savoir plus

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Environnement urbain et rural |

Changement climatique |

Développement durable |

Planification |

Planification territoriale |

Plans climat