Montée en puissance et diversification des actions des intercommunalités franciliennes

En Île-de-France, les intercommunalités jouent un rôle essentiel dans l’organisation et la gestion de services publics à l’échelle locale. Au-delà de leur cœur de compétences légales, elles exercent d’autres prérogatives répondant à des besoins spécifiques de leurs territoires et à des volontés politiques de mutualisation de certains services. Alors que les mandatures prennent fin, quel état des lieux de ce premier exercice complet peut-on faire en termes de priorités et de moyens consacrés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), redessinés par les réformes de la décennie 2010 ?

La compréhension des mutations de l’action publique locale impose de mieux appréhender les prérogatives réellement exercées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux (EPT) franciliens, en évaluant les moyens qu’ils allouent à chacune. Pour ce faire, l’Institut Paris Region a défini une méthodologie visant à croiser leurs compétences statutaires et leurs comptes (lire encadré plus loin). Une certaine difficulté réside dans le fait que les cadres de comptabilisation des compétences transférées et des dépenses consenties ne coïncident pas parfaitement, les premières étant régies par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et les secondes par des nomenclatures comptables (dont la « M57 », lire encadré plus loin), qui s’imposent désormais à toutes les collectivités. Le croisement de ces informations dans le temps et pour chaque EPCI permet toutefois d’obtenir une image globale des dépenses mobilisées pour chaque grande politique publique dans la région.

UN BLOC DE COMPÉTENCES COMMUN, DES SPÉCIFICITÉS LOCALES

Les compétences exercées obligatoirement par les intercommunalités varient en fonction de leur nature juridique. Elles portent sur un socle commun de prérogatives, en particulier celles ayant trait au développement économique, à l’aménagement de l’espace, à la gestion des déchets, et à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI)1. À ces compétences communes s’ajoutent, principalement pour les communautés d’agglomération, la gestion du petit cycle de l’eau (distribution d’eau potable et assainissement) et des eaux pluviales, l’habitat et la politique de la ville. À noter : les communautés urbaines (CU) – à l’instar de Grand Paris Seine & Oise en Île-de-France – disposent d’attributions plus larges, notamment en matière d’actions culturelles et sportives, et d’environnement. Nous estimons que l’exercice de ces compétences obligatoires représente, pour les intercommunalités franciliennes, près de 70 % de leurs dépenses de fonctionnement.

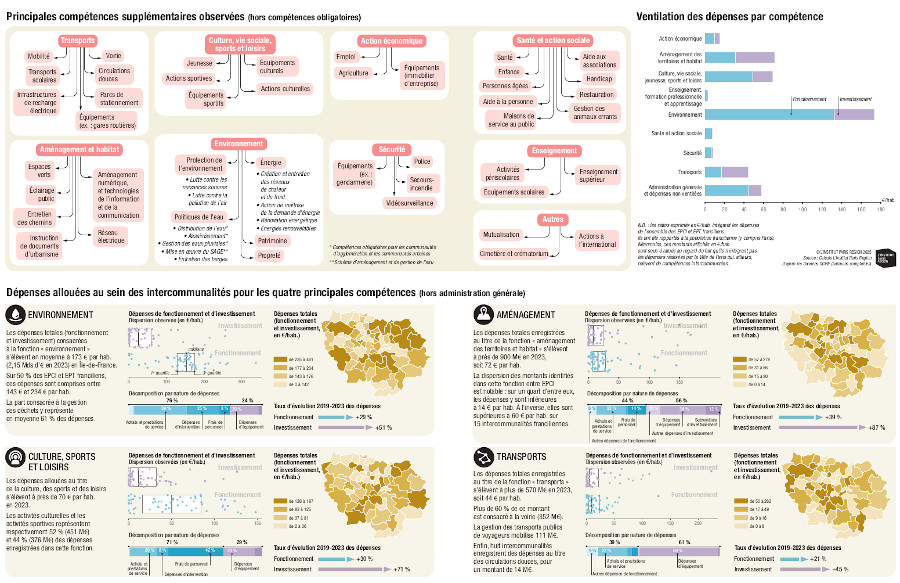

Au-delà de ce socle d’interventions imposées par la loi, les EPCI de la région investissent volontairement d’autres politiques. À travers la lecture des statuts des intercommunalités, nous avons identifié plus de 60 domaines d’action transférés aux intercommunalités d’Île-de-France par leurs communes membres (voir infographie). Une présentation exhaustive constituerait une gageure au regard de la diversité des champs sur lesquels elles agissent au quotidien, mais il est possible de dégager de grandes tendances et d’identifier des facteurs expliquant les différences de compétences prises entre structures.

Parmi les prérogatives fréquemment assurées par les EPCI dans la grande couronne francilienne2 figurent les activités culturelles, sportives et de loisirs. Toutes les agglomérations et 90 % des communautés de communes les ont inscrites dans leurs statuts. Le portage de cette compétence s’exerce toutefois différemment selon les territoires. Pour certains, il s’inscrit dans le cadre de la gestion d’équipements construits à l’initiative des intercommunalités ou résultant de transferts d’ouvrages anciennement exploités par les communes : piscines, équipements multisports, conservatoires… Pour d’autres, en revanche, il se traduit davantage par un soutien aux activités culturelles et sportives (organisation d’événements, soutien aux associations…). Parmi les compétences supplémentaires saisies par les intercommunalités, les activités culturelles et sportives sont celles dont les budgets alloués sont les plus élevés, avec des dépenses de fonctionnement supérieures à 50 euros par habitant par an pour la moitié des EPCI.

La quasi-totalité des EPCI ont également intégré une compétence ayant trait à l’aménagement numérique. Celle-ci s’inscrit dans une volonté des intercommunalités de pouvoir assurer aux entreprises et aux particuliers une bonne desserte en matière de réseau haut débit. Elle s’exerce toutefois davantage en lien avec d’autres acteurs (opérateurs, syndicats mixtes départementaux3, Départements, Région et État), et les moyens alloués sont peu significatifs au regard des autres politiques publiques exercées. En matière d’environnement, les actions précisées dans les statuts des intercommunalités dépassent très largement les compétences obligatoires. La lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, et la maîtrise de la demande d’énergie sont ainsi quasiment toutes intégrées par les communautés d’agglomération (CA) et de communes (CC), tout comme la Métropole du Grand Paris (MGP). Des actions associées à la transition énergétique sont par ailleurs fréquemment inscrites dans les statuts des intercommunalités. Cela peut se décliner selon diverses modalités : installation de bornes de recharge des véhicules électriques (sept mentions4), gestion et exploitation de réseaux de distribution (chaleur, froid, électricité, gaz – treize mentions)… Ces interventions peuvent être menées en lien avec de grands syndicats mixtes de l’énergie (le Sigeif, par exemple), des déchets ou de l’assainissement (énergie de récupération). D’un point de vue comptable, toutefois, moins de 3 % des dépenses totales en matière d’environnement sont enregistrées spécifiquement sur les politiques de l’énergie.

Une autre prérogative largement partagée par les EPCI est la compétence « voirie ». Près de 90 % des CA et des CC l’intègrent dans leurs statuts. Les écarts de dépenses qui y sont mobilisées, selon les intercommunalités, sont parmi les plus importants (de quelques centimes par habitant par an à plus de 260 € sur Plaine Commune), révélant des pratiques très variables d’intégration de la voirie dans le champ communautaire : linéaires de voirie directement sous la responsabilité de l’intercommunalité ou, à l’inverse, simple responsabilité de l’entretien. Dans le prolongement de cette compétence, environ 30 % inscrivent les mobilités douces dans leurs statuts – autant des CC que des CA.

L’analyse des compétences selon la nature juridique des EPCI permet de dégager cependant quelques traits distinctifs. Les communautés de communes interviennent plus que les communautés d’agglomération dans le champ de l’action sociale, que ce soit pour la petite enfance (une CC sur deux, contre une CA sur sept), la jeunesse (centres de loisirs, par exemple – respectivement 50 % et 30 %) ou les actions à destination des personnes âgées (respectivement 25 % et 10 %). De la même façon, 50 % des CC (contre 15 % des CA) prévoient, dans leurs statuts, le dispositif « Maison de service au public », qui vise à fournir un guichet unique aux usagers pour les rapprocher de certains services publics (impôts, Caisse d’allocations familiales, Assurance maladie…). La plus forte présence des CC sur l’action sociale semble répondre à un besoin de mutualisation de services qui, en zone agglomérée, demeurent plus largement portés par les communes. L’action sociale constitue le deuxième poste de dépenses de fonctionnement pour plus d’un quart des communautés de communes. Cela concerne plus particulièrement les structures du sud de l’Essonne et du nord de la Seine-et-Marne, qui portent les compétences « petite enfance » et « accueil de loisirs » : Entre Juine et Renarde, Pays de l’Ourcq, Plaine et Monts de France, Étampois Sud Essonne, Dourdanais en Hurepoix, Brie des Morin. Certaines compétences ne sont par ailleurs pas ou peu investies par certaines catégories de groupements : la gestion des équipements scolaires (aucune CA, contre 56 % des CC) ou la gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire (10 % des CC, contre 85 % des CA).

DES MUTUALISATIONS SUR MESURE

Certains EPCI ont explicitement inscrit statutairement certaines actions de mutualisation de moyens ou de groupement d’achats avec leurs communes. Elles concernent plus particulièrement l’instruction des documents d’urbanisme pour le compte des communes. Cette mutualisation peut également se faire à travers des conventions de mise à disposition partielle du personnel communal pour des missions communautaires. Pour cinq intercommunalités, la masse salariale de personnel communal financée in fine par les intercommunalités représente plus de 10 % des frais de personnel (jusqu’à 45 % sur un EPT).

La lecture des statuts rend enfin compte des deux options possibles ouvertes aux EPCI pour moduler le périmètre de leurs prérogatives : l’intérêt communautaire et les compétences « à la carte ». La première vise à préciser, pour une compétence intercommunale donnée, la partie qui relève du groupement et celle qui demeure du ressort de ses communes membres (voirie ou équipements, par exemple).

La seconde, prévue par la loi dite « 3DS »5, rend possible l’exercice d’une compétence seulement sur une partie des communes membres. Ce mécanisme, dont l’inscription dans les statuts est facultative, est particulièrement observé sur les territoires où les EPCI constitués à la suite des réformes territoriales n’ont pas repris intégralement une compétence exercée antérieurement par l’ancien EPCI6 présent. La compétence « petite enfance », sur la CA Roissy Pays de France, est exercée sur les seules communes adhérant antérieurement à la CC Plaine et Monts de France, par exemple.

L’ENVIRONNEMENT, PREMIER POSTE DE DÉPENSE DES INTERCOMMUNALITÉS

D’un point de vue budgétaire, et en intégrant l’ensemble des dépenses associées aux compétences obligatoires et supplémentaires, la ventilation par grandes « fonctions » montre que les politiques ayant trait à l’environnement constituent le premier poste de dépenses totales (fonctionnement et investissement) des intercommunalités (2,15 milliards d’euros en 2023). Celles portant sur la gestion des déchets d’une part, et la propreté urbaine et l’eau d’autre part (distribution d’eau potable, assainissement, GEMAPI, entretien des berges, gestion des rivières…) y sont prépondérantes, avec respectivement 1,32 milliard d’euros et 734 millions d’euros. Ce dernier montant n’est toutefois pas représentatif des moyens engagés sur ces politiques, car une proportion significative des dépenses qui y sont consacrées n’est pas enregistrée dans les budgets des intercommunalités mais supportée par des syndicats mixtes ou directement par les concessionnaires dans le cadre de délégations de service public.

Les montants alloués aux dépenses environnementales ont fortement progressé entre 2019 et 2023 (+24 %, +370 M€), portés par la hausse des coûts de la gestion des déchets (+249 M€ au cours de la période sur les intercommunalités), résultant des effets de l’inflation et, dans une moindre mesure, de la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes. Les dépenses totales relatives aux politiques de l’eau ont également augmenté sensiblement (+51 %), corollaire d’une montée en puissance significative des actions en matière de GEMAPI – en premier lieu sur la MGP – et d’une intégration dans les budgets locaux de ces dépenses du fait d’une relative tendance au retour à la gestion en régie de la distribution de l’eau par les EPCI.

Les dépenses en matière d’aménagement et d’habitat constituent ensuite le deuxième poste, avec près de 900 M€, soit environ 71 € par habitant par an. Cette fonction est la principale, avec celle portant sur les transports, dont les dépenses interviennent majoritairement et logiquement en investissement. Ces dépenses sont les plus élevées sur les agglomérations constituées anciennement en « villes nouvelles » (Grand Paris Sud, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val d’Europe et Cergy-Pontoise), les intercommunalités sous l’influence de la zone aéroportuaire de Roissy (Paris Terres d’Envol et Roissy Pays de France) et les EPT du sud des Hauts-de-Seine (Grand Paris Seine Ouest et Vallée Sud-Grand Paris).

60 % des dépenses d’investissement en matière d’aménagement portent sur des opérations engagées sous la maîtrise d’ouvrage directe des EPCI, les autres dépenses portant sur des subventions d’équipement versées (21 %) ou d’autres dépenses (des opérations réalisées pour le compte de communes, par exemple).

Enfin, les dépenses totales relatives aux politiques culturelles, à la jeunesse et aux sports représentent 860 M€, soit 69 € par habitant par an. Elles peuvent être supérieures à 100 € par habitant par an dans des intercommunalités chargées d’équipements structurants, à l’instar des piscines et des conservatoires, comme c’est le cas sur les agglomérations de Paris Vallée de la Marne, Cergy-Pontoise et Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, ou encore sur les EPT Vallée Sud-Grand Paris et Est Ensemble. Ces politiques sont par ailleurs celles qui mobilisent le plus de dépenses en personnel, avec près de 360 M€ en 2023 (environ un tiers de la masse salariale des EPCI de la région). L’une des hypothèses expliquant le fort poids des dépenses de personnel dans ces compétences tient au fait que ces activités sont, à l’inverse d’autres services publics, davantage assurées en gestion directe. En intégrant en sus les dépenses engagées au titre des transports (551 M€ en 2023, dont 332 M€ pour la voirie), ces politiques publiques mobilisent 80 % des dépenses totales des intercommunalités.

Plus globalement, le suivi 2019-2023 des comptes met en exergue le fait que toutes les politiques publiques, à l’exception notable de celles sur l’action sociale et la santé, ont vu leurs dépenses de fonctionnement augmenter à un rythme supérieur à celui de l’inflation observée sur la période : transports (+21 %), sécurité (+21 %), action économique (+22 %), environnement (+29 %), culture, sports et loisirs (+30 %), enseignement (+36 %) et aménagement (+39 %).

UNE CROISSANCE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PORTÉE PAR L’AMÉNAGEMENT ET LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Le rythme d’évolution des dépenses d’investissement observées au sein des intercommunalités entre 2019 et 2023 est sensiblement plus élevé que celui portant sur la section de fonctionnement (+51 %, contre 26 %). Ces dépenses sont passées de 1,23 Md€ en 2019 à 1,86 Md€ en 20237. Si cette progression doit être relativisée par le renchérissement des coûts des investissements du fait de l’inflation rencontrée au cours de la période, des efforts financiers notables semblent avoir été engagés au sein des trois grandes catégories de politiques publiques citées plus haut. 81 % de la progression des dépenses d’investissement est en effet imputable aux politiques en matière d’aménagement, de culture-sports-loisirs et d’environnement.

Pour l’aménagement et l’habitat, les dépenses ont augmenté de 230 M€ au cours de la période (+87 %). Cette évolution semble avant tout imputable au portage et/ou au subventionnement d’opérations engagées dans la zone centrale, traduisant une montée en régime de cette compétence par les EPT et la MGP. Dans cinq EPT, les dépenses d’investissement en matière d’aménagement ont augmenté de plus de 100 % sur la période (Grand Paris Seine Ouest, Paris Ouest La Défense, Paris Terres d’Envol, Vallée Sud-Grand Paris, et Paris Est Marne & Bois). Les dépenses d’investissement dans les activités culturelles, sportives et de loisirs ont, elles, augmenté de plus de 70 % entre 2019 et 2023, passant de 75 à 151 M€ dans la région. Cette croissance a surtout été portée par les investissements dans les équipements sportifs (+100 %). Si la construction du centre aquatique olympique par la MGP pèse dans cette tendance, ce sont tout de même un tiers des intercommunalités qui ont a minima doublé leurs efforts sur cette politique.

Dans un contexte où leurs recettes ont connu jusqu’ici un certain dynamisme, et malgré les réformes fiscales engagées au niveau national, les intercommunalités franciliennes ont fortement accru leurs interventions. La part des dépenses relevant des compétences dites « obligatoires » dans les comptes des intercommunalités apparaît cependant stable sur la période 2019-2023 (environ 70 %). Cette stabilité renvoie au constat, formulé dans notre précédente Note rapide8, selon lequel des transferts massifs de compétences vers les EPCI n’ont pas été engagés depuis les dernières réformes territoriales, notamment en comparaison avec les niveaux moyens constatés dans le reste du pays. On ne note donc pas une plus forte « intégration » des EPCI de la région. Cette mandature a davantage conduit à accroître le portage des compétences déjà investies qu’à véritablement élargir et diversifier le périmètre de l’action intercommunale.■

1. Hors organisation particulière dans le coeur d’agglomération, où ces politiques publiques sont partagées entre la Métropole du Grand Paris (MGP), la Ville de Paris et les 11 établissements publics territoriaux (EPT).

2. L’analyse des statuts des EPT dans cette Note rapide est partielle en raison du fait que leurs éventuelles modifications ne font pas systématiquement l’objet d’un arrêté préfectoral (AP). Or, l’Institut s’appuie sur ces AP pour le suivi des compétences des intercommunalités. Le relevé des compétences sur les EPT s’est donc également appuyé sur les sites internet des EPT.

3. Tous les départements de la grande couronne sont couverts par un syndicat mixte dans ce domaine.

4. Une mention correspond à une intercommunalité.

5. Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (2022).

6. Les recompositions intercommunales, consécutives aux lois de réforme territoriale des années 2010, ont entraîné des dissolutions et des fusions d’EPCI. Pour les intercommunalités nouvellement constituées et celles ayant vu leur périmètre s’agrandir, s’est posée la question du maintien des prérogatives des EPCI dissous ou, à l’inverse, de leur restitution aux communes.

7. Source : OFGL, comptes consolidés.

8. Sauques Valentin, « Le paysage intercommunal francilien entre stabilité et ambition modérée », Note rapide n° 1 021, L’Institut Paris Region, décembre 2024.

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement présentées dans cette note ont été déterminées à partir d’une consolidation des budgets principaux et des budgets annexes (sources : balances comptables 2019-2023 avec présentation croisée « nature/fonction » de la DGFIP, pour les budgets en nomenclature M57, et balances comptables des budgets annexes hors M57). Les dépenses qui y sont présentées résultent, d’une part, des clés de répartition retenues par les EPCI pour ventiler leurs dépenses par « fonction » des comptes enregistrés en « M57 » et, d’autre part, des choix d’imputation faits par l’Institut Paris Region pour affecter les autres budgets annexes dans les codes fonctionnels compatibles avec la M57. Les principales fonctions de cette nomenclature comptable sont :

- aménagement des territoires et habitat ;

- action économique ;

- environnement ;

- culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ;

- enseignement, formation professionnelle et apprentissage ;

- sécurité ;

- santé et action sociale ;

- transports (dont la voirie) ;

- services généraux (charges d’administration générale).

Ces « fonctions » ont été ensuite rattachées aux compétences statutaires des EPCI (source : L’Institut Paris Region). Cette source de données présente quelques biais, notamment celui des imputations comptables par « fonction », qui peuvent être différentes d’une intercommunalité à une autre. La nature des dépenses affichées peut également être fortement affectée par les choix de gouvernance de certains services publics locaux. À titre d’exemple, certaines dépenses peuvent être comptabilisées ou pas par les intercommunalités selon que le service public est exploité en régie/prestation ou dans le cadre d’une délégation de service public (la distribution de l’eau ou l’assainissement, par exemple). Par ailleurs, la délégation de compétences communautaires à des syndicats mixtes entraîne, pour les groupements, l’enregistrement des seules dépenses de fonctionnement (contributions budgétaires), alors même que ces syndicats financent potentiellement des investissements.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Gouvernance |

Intercommunalités |

Finances publiques, fiscalité