Schéma environnemental des berges estuariennes de la Seine

Le projet de Schéma environnemental des berges estuariennes de la Seine, mené par L’Institut Paris Region en partenariat avec le GIP Seine-Aval de 2022 à 2024, constitue une étude d’envergure visant à diagnostiquer et à proposer des actions de renaturation sur l’ensemble du linéaire de berges depuis Poses jusqu’à l’embouchure au Havre. Inscrit au CPIER Vallée de Seine, ce projet s’appuie sur une photo-interprétation de prises de vues systématiques par bateau, permettant de caractériser l’état écologique, les pressions anthropiques et les aménagements, au sein d’une base de données géographiques.

L’objectif principal est de fournir un diagnostic détaillé et hiérarchisé pour la renaturation des berges, en s’appuyant sur l’écologie du paysage et l’étude des enjeux environnementaux et liés aux usages. La démarche vise à reconquérir la continuité écologique et la qualité des milieux, en tenant compte de la complexité spécifique du contexte estuarien, notamment par l’attention portée à la zone intertidale (soumise aux marées), absente en amont de Poses. La cohérence avec le Schéma environnemental des berges réalisé par l’Institut sur la Seine dans l’Eure (programme CONSACRE 2020) et sur le réseau navigable francilien (2012) est également essentielle, permettant de disposer d’outils de connaissance et de propositions compatibles sur un linéaire inédit, depuis la Seine francilienne et ses affluents navigables, jusqu’à l’embouchure

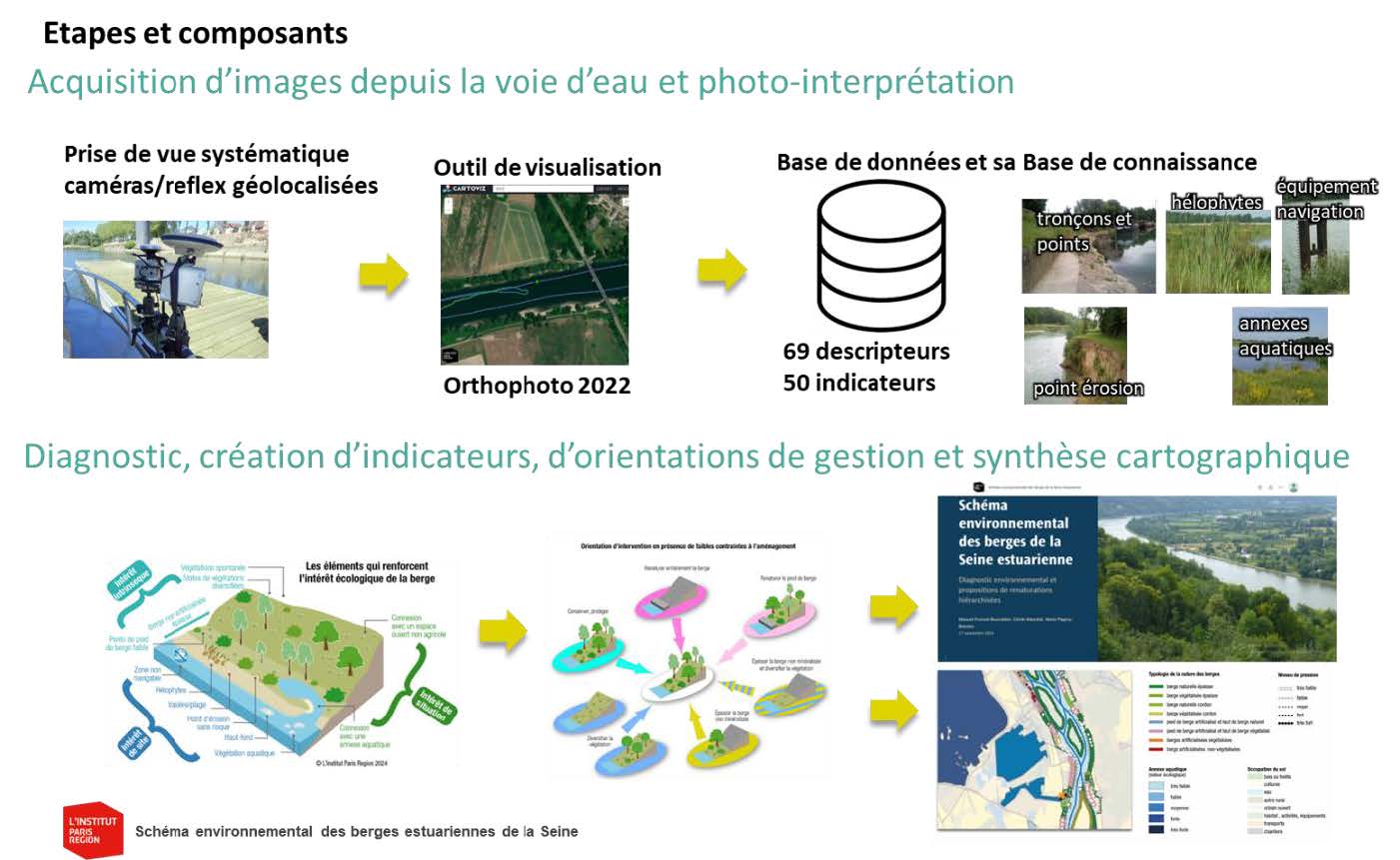

L’étude adapte donc au contexte estuarien la méthodologie du Schéma environnemental des berges. La première étape a consisté à acquérir systématiquement des photos latérales géoréférencées, utilisant un matériel adapté, notamment un appareil réflex à haute cadence et des caméras Imajbox, lors de prises de vue calées sur la marée basse. En 2023-2024, plus de 353 km de berges ont été analysés par photo-interprétation, réalisée par Laure Wateau et Benoit Segala et supervisée par l’IPR.

Une base de données géographiques a été créée pour organiser ces informations selon six classes d’entités : tronçons de berges, points de discontinuité, points de mobilité (érosion, accrétion, embâcle, arbres couchés), points de rejets, équipements ou aménagements liés à la navigation, et annexes aquatiques. La précision est élevée, avec une description détaillée de chaque tronçon, intégrant plus de vingt descripteurs issus de l’interprétation, croisés avec d’autres couches d’informations.

L’analyse a permis d’établir un diagnostic environnemental précis, portant sur plusieurs aspects : le degré d’artificialisation des berges (zone intertidale, bas de berge, haut de berge), la typologie de la végétation rivulaire (terrestre et aquatique), les continuités écologiques (longitudinales et transversales), la dynamique de mobilité (érosion, accumulation, dégradation), ainsi que les pressions et contraintes liées aux usages (densité de population, infrastructures portuaires, équipements de navigation). Des indicateurs synthétiques ont été élaborés pour évaluer l’intérêt écologique des berges et orienter les propositions de renaturation, en tenant compte des contraintes locales.

Les livrables principaux comprennent :

• une base de photographies géoréférencées, accessibles via l’application VisuBerges, permettant une navigation virtuelle et une documentation précise. Plus de 158 219 photographies ont été collectées, dont 40 246 en haute résolution ;

• une base de données géographiques et sa base de connaissance (explicitant les items de description) détaillant notamment 2 637 tronçons, 154 points de mobilité/érosion, 1 176 points d’équipements de navigation, et 50 km d’habitat d’hélophytes (plantes semi-aquatiques) ;

• un atlas cartographique en 96 planches A3, dont 72 de diagnostic et 24 de propositions, qui a été réalisé pour faciliter la compréhension et l’appropriation du travail. Ces cartes illustrent notamment le degré d’artificialisation, la typologie végétale, les continuités écologiques, les pressions anthropiques, ainsi que les contraintes à la renaturation ;

• un site de cartographie interactive reprenant les thématiques principales du diagnostic et des orientations depuis l’Île-de-France jusqu’à l’estuaire et mettant à disposition l’ensemble de l’atlas cartographique. Schéma environnemental des berges de la Seine estuarienne - Cartographie interactive du diagnostic environnemental et des propositions de renaturation.

Les propositions d’intervention s’appuient sur le diagnostic pour hiérarchiser des actions : renaturer des berges artificialisées, renforcer ou diversifier la présence de végétation, améliorer la continuité écologique en présence d’enjeux, ou adapter les protections de berges. Ces actions prennent en compte les enjeux locaux, les contraintes morphologiques, et les usages existants. La stratégie vise à préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique tout en prenant en compte les contraintes locales.

Enfin, une perspective plus ambitieuse est envisagée dans le cadre du projet PROMESSE1. Elle consiste à dépasser la simple renaturation des berges pour intégrer les dynamiques estuariennes dans une approche systémique. Il s’agira d’étendre la réflexion à la restauration des zones humides alluviales, à la mobilité latérale du fleuve, et à la reconquête d’habitats estuariens. Cette démarche intégrée prendra en compte le changement climatique, l’aléa inondation, ainsi que l’urbanisation et les usages, afin de développer une stratégie globale de réhabilitation des fonctions estuariennes. ◼

1 Approche spatiale intégrée pour une stratégie de restauration écologique des milieux estuariens de la Seine.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Aménagement et territoires |

Fleuve |

Environnement urbain et rural |

Développement durable |

Milieux naturels