Créer autrement en Île-de-France : la culture circulaire en action

Les enjeux de la transition circulaire du secteur culturel sont particulièrement forts en Île-de-France, première région pour la culture en France. Mutualisation des ressources, réemploi des décors, écoconception des spectacles et des expositions, logistique responsable, réduction des déchets, sobriété numérique, mobilité repensée… le secteur culturel, puissant levier d’imaginaires et d’innovations, s’engage dans l’économie circulaire. Des initiatives inspirantes se développent en Île-de-France et ailleurs dans le monde. Tour d’horizon.

L’économie circulaire vise à limiter la consommation de ressources et la production de déchets en privilégiant le réemploi, la réutilisation, la réparation, le recyclage et la sobriété des usages1. Tous les secteurs économiques sont concernés, y compris le secteur culturel. Du spectacle vivant à la musique, du cinéma-audiovisuel à l’édition, en passant par le design, l’architecture ou les arts visuels2, il mobilise une grande diversité de ressources et génère parfois une quantité de déchets sous-estimée. Pourtant, il est peu associé, dans l’imaginaire collectif, à son impact environnemental.

Longtemps dominée par une logique de concurrence et de croissance illimitée, la création artistique repose encore sur une consommation importante de ressources, parfois au détriment de leur durabilité. Ce modèle évolue. Jamais l’offre culturelle n’a été aussi abondante, accessible et diversifiée. Cette profusion impose de repenser en profondeur nos manières de créer, de produire et de diffuser, en intégrant l’ensemble du cycle de vie des œuvres et des événements, de la conception à la diffusion, en passant par la scénographie, la logistique, le démontage, le réemploi ou le recyclage. Il s’agit non seulement de préserver la diversité créative, mais aussi de minimiser les impacts écologiques à chaque étape, en revisitant nos rapports au temps, aux formats, aux territoires et aux publics. Cela implique d’accompagner les professionnels face à la complexité des enjeux : montée en compétences, contraintes juridiques et transformation des pratiques. Historiquement, les acteurs culturels ont toujours accompagné les grandes mutations sociétales.

RÉINVENTER LA CULTURE PAR LE CIRCULAIRE

En France comme à l’international, les acteurs du secteur culturel – artistes, techniciens et producteurs – prennent conscience de leur empreinte écologique et de la nécessité de la réduire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur de la création artistique sont estimées à 8,5 millions de tonnes de CO2 par an3. Le spectacle vivant génère près de 40 000 tonnes de déchets par an en France (décors, costumes et matériaux techniques). Le secteur du cinéma-audiovisuel a produit 1,7 million de tonnes de CO2 en 2019 ; une seule fiction tournée en France représente 200 tonnes de CO2, l’équivalent de huit années d’émissions d’un foyer français4. Quant aux musées, leur impact est principalement lié aux déplacements des visiteurs, au fonctionnement des bâtiments et au transport des œuvres.

L’enjeu est particulièrement fort en Île-de-France, territoire à forte densité culturelle. La région compte 310 cinémas, 1 030 bibliothèques, 230 musées, 375 théâtres, 450 salles de concert et 360 festivals. Elle concentre 45 % des emplois culturels en France, soit 310 000 emplois, représentant 6 % des actifs franciliens et plus de 20 000 entreprises. Ce secteur dynamique interagit étroitement avec d’autres filières clés comme le transport, le tourisme ou le numérique, plaçant ainsi la culture au cœur des transitions écologiques émergentes.

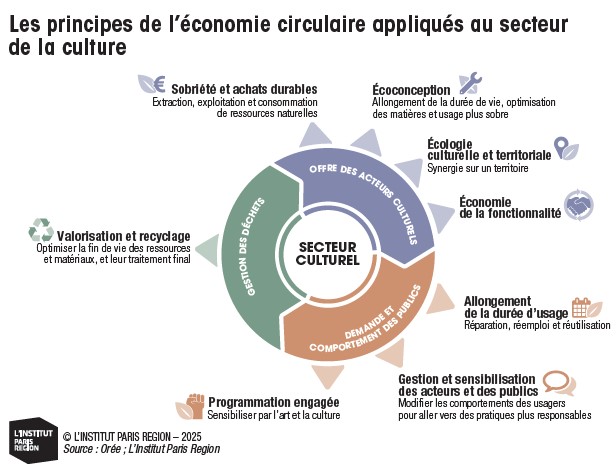

L’économie circulaire est un modèle systémique visant à limiter la production de déchets et la consommation de ressources tout en réduisant les impacts environnementaux, de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie des produits. En favorisant la sobriété en matières, en eau et en énergie, ce modèle permet aussi de diminuer l’empreinte carbone, car réutiliser et recycler émettent moins de GES que produire du neuf. Appliquer ces principes au secteur culturel consiste à intégrer l’impact écologique à chaque étape de vie d’un projet (conception, production, distribution et diffusion) pour en réduire au maximum les effets négatifs.

Concrètement, cela passe par l’écoconception des décors, des costumes et de la signalétique, par une gestion plus sobre de l’approvisionnement énergétique, par la transformation des déchets organiques, par le tri et la logistique optimisée des éléments de production, ainsi que par la suppression des plastiques à usage unique dans la restauration. Trois grands domaines d’action structurent cette approche, adaptés aux spécificités du secteur culturel (voir graphique ci-dessous).

L’ÉCOCONCEPTION : AU CŒUR DE LA TRANSITION CULTURELLE

Des politiques d’accompagnement émergent, comme Circul’Art (voir initiatives inspirantes), porté par Film Paris Region, pour promouvoir de bonnes pratiques d’écoconception des décors et de gestion des déchets, en lien étroit avec les professionnels. Dans le cinéma, les efforts se concentrent sur les principaux postes émetteurs : transport, décors et énergie. La société Les Films du Fleuve a ainsi mis en place une démarche d’écoproduction sur Jeunes Mères, des frères Dardenne, récompensée par le prix Écoprod, à Cannes, en 2025. Le tournage, concentré sur un même lieu, a permis de réduire les déplacements, l’énergie et les déchets. Le décor a été pensé pour le réemploi, et les accessoires ont été donnés à une crèche et à la Maison maternelle, une association. Dans le spectacle vivant, la logique de surproduction et de tournées peu durables accentue les impacts environnementaux et sociaux. Le Théâtre de l’Aquarium (voir initiatives inspirantes) œuvre à la réduction de ces effets via l’écoconception, la revalorisation des scénographies et la structuration d’un réseau écoresponsable en Île-de-France.

RÉEMPLOI ET CRÉATION : UN NOUVEL ÉLAN

Le réemploi est un levier essentiel des modèles circulaires, largement influencé par le choix des prestataires. Paris Musées (voir initiatives inspirantes) intègre une logique de réutilisation dans la conception de ses expositions temporaires. Des initiatives émergent, comme la Réserve des arts (voir initiatives inspirantes), première recyclerie culturelle en France, qui accompagne les professionnels dans l’écoconception et le réemploi de matériaux pour les productions artistiques et événementielles. Le réseau RESSAC collecte chaque année environ 2 000 tonnes de matériaux, dont 70 % sont réinjectés dans la chaîne de production. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) s’organisent pour porter un modèle fondé sur la sobriété, les circuits courts, la solidarité et la sensibilisation aux changements de comportement. La mode et l’artisanat d’art, par leur attention aux matériaux et par des pratiques telles que le réemploi, le recyclage ou l’upcycling5, illustrent cette logique circulaire, en s’appuyant sur des ressources locales et écologiques comme le bois certifié, les teintures végétales, les argiles locales, ou encore le textile recyclé.

L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE, UN DÉFI POUR LES LIEUX CULTURELS

L’économie circulaire implique une gestion plus sobre des bâtiments culturels, avec une vigilance accrue sur la consommation de ressources. Face à la hausse des prix de l’énergie, un collectif de quatre lieux culturels indépendants de Seine-Saint- Denis (Le 6B, Mains d’OEuvres, la Villa Mais d’ici et Les Poussières) a lancé Green Kommon. Ce projet vise à produire de l’énergie solaire en équipant leurs espaces de panneaux photovoltaïques. Il s’inscrit dans une logique d’autoconsommation collective et prévoit la création d’un fonds d’énergie culturelle pour soutenir des initiatives artistiques locales tout en allégeant la facture énergétique des lieux. Dans l’événementiel, de nombreux grands événements sportifs (les Jeux olympiques et paralympiques, par exemple) ou culturels (le festival de musique Rock en Seine) recourent à des solutions de type groupes électrogènes raccordés au réseau public d’électricité, afin de réduire l’empreinte carbone du secteur et d’opérer un changement de modèle.

VERS UNE CULTURE ZÉRO DÉCHET ?

Dans le secteur du cinéma-audiovisuel, les aides du Centre national du cinéma (CNC) sont désormais soumises à une écoconditionnalité : les productions doivent fournir un double bilan carbone, prévisionnel et définitif. Cette exigence vise à encourager des pratiques plus durables, notamment en matière de gestion et de recyclage des déchets. Pour accompagner cette transition, la PME Fin de déchets intervient directement sur les lieux de tournage afin de collecter et de gérer les déchets, facilitant ainsi la mise en œuvre de solutions concrètes et responsables. Des secteurs tels que l’édition amorcent également une transition : si l’usage de papiers certifiés est désormais majoritaire, l’enjeu reste fort sur le gaspillage et la réduction des invendus, comme le montre l’implication de certaines maisons, à l’image des éditions Rue de l’Échiquier, à Paris, avec des impressions locales et du papier durable, des dons à des structures solidaires (Emmaüs…) ainsi qu’une ligne éditoriale engagée.

L’APPARITION DE NOUVEAUX MÉTIERS

La transition écologique du secteur culturel fait émerger de nouveaux métiers et transforme les compétences attendues. Des postes comme responsable RSE, écoréférent culturel, chargé d’écoproduction, conseiller en gestion des déchets ou encore responsable Énergie renouvelable se développent, appelant à un renforcement de l’offre de formation. Parallèlement, de nouvelles structures d’accompagnement ont vu le jour en Île-de-France pour soutenir cette mutation. L’association ARVIVA agit pour des arts vivants plus durables, en outillant les professionnels (bilan environnemental, observatoire et valorisation d’initiatives) et en défendant un modèle plus juste pour le secteur. L’association Les Augures accompagne les acteurs culturels dans leur redirection écologique, en mobilisant les communautés artistiques autour de l’adaptation et de l’innovation. Enfin, le 104 Factory, l’incubateur des industries culturelles et créatives du Cent quatre-Paris, avec son programme « Culture Impact », explore des usages et des solutions innovantes pour réduire l’empreinte écologique de la culture à travers un laboratoire urbain dédié à la transition.

CONCILIER PROTECTION DU PATRIMOINE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Avec plus de 4 000 monuments historiques, cinq sites inscrits à l’Unesco et 230 musées, le patrimoine francilien est dense. Pour répondre aux enjeux écologiques, les pratiques de conservation évoluent : recours à des produits et à des techniques de préservation moins nocifs, révision des protocoles de prêt et de transport des œuvres, priorisation des opérations de restauration… Le bâtiment des Archives nationales à Saint-Denis (ex-Pierrefitte), par exemple, illustre ces bonnes pratiques. Sa conception architecturale a permis de préserver un maximum d’arbres et d’étendre les espaces végétalisés, avec une diversité d’essences plantées. Bien isolé, il est alimenté par le chauffage urbain, et des panneaux photovoltaïques couvrent une partie des besoins énergétiques, intégrant ainsi durabilité et performance patrimoniale.

DÉVELOPPER UN NUMÉRIQUE CULTUREL SOBRE

Étroitement liée au numérique, la culture constitue le premier poste mondial de consommation de données sur Internet6, générant 4,4 % des émissions nationales de GES7. En France, on comptait en 2020 plus de 631 millions d’équipements numériques, soit 11 par utilisateur8, illustrant l’ampleur du défi.

La transition écologique du secteur culturel implique une sobriété numérique à chaque étape : création, diffusion, conservation et archivage9. Au-delà de la loi REEN (Réduction de l’empreinte environnementale et numérique) de 2021, des stratégies adaptées doivent émerger. Des initiatives comme Qarnot Computing, qui valorise la chaleur des serveurs, montrent la voie. Limiter la consommation énergétique et allonger la durée de vie des équipements sont essentiels.

REPENSER LA MOBILITÉ DES PUBLICS POUR UNE CULTURE TOUJOURS ACCESSIBLE

La mobilité des publics constitue la principale source d’émissions de GES du secteur culturel : elle représente 45 % du bilan carbone des salles de spectacle, jusqu’à 75 % pour les festivals, 90 % pour les cinémas, et même 99 % pour un musée comme le Louvre10. Afin de répondre à cet enjeu, il s’agit de promouvoir des pratiques de mobilité durable : ancrage territorial avec une offre culturelle de proximité, spectacles itinérants, tournées coordonnées ou expositions hors-les-murs. L’adaptation des transports en commun aux horaires culturels est un levier central, nécessitant une coopération entre acteurs culturels, collectivités et financeurs11. La sensibilisation des publics est également essentielle, comme le montre le festival We Love Green, qui informe et propose des solutions « écomobiles ».

LA CIRCULARITÉ CULTURELLE : ENTRE PUISSANCE DES IMAGINAIRES ET TRANSFORMATION DES MARCHÉS

Les artistes, par leur capacité à mobiliser les imaginaires et à impliquer les publics dans des récits communs, jouent un rôle essentiel dans la transition circulaire du secteur culturel. En donnant sens et en suscitant l’adhésion, ils contribuent à forger de nouvelles représentations collectives capables d’accompagner les transformations. Parallèlement, l’adoption de pratiques circulaires devient un impératif stratégique pour les industries créatives : ce qui relevait d’un engagement volontaire se mue en condition d’accès aux marchés, comme l’illustrent les exigences croissantes des plateformes de diffusion. La circularité apparaît ainsi à la fois comme horizon symbolique et levier structurant pour l’accès au marché.■

1. L’économie circulaire rompt avec le modèle linéaire classique (« extraire, produire, consommer, jeter ») pour adopter des stratégies visant à prolonger la durée de vie des produits et à valoriser les ressources en boucles fermées. Selon l’ADEME, elle repose sur sept piliers essentiels : un approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l’allongement de la durée d’usage (par le réemploi, la réparation et la réutilisation) et le recyclage.

2. Le champ économique de la culture a été établi par le service statistique du ministère de la Culture, d’après une définition européenne. Les activités culturelles, artistiques ou créatives, regroupées sous le terme d’« industries culturelles et créatives », s’organisent autour de huit grands domaines : arts visuels, spectacle vivant, cinéma-audiovisuel, édition écrite (livres et presse), patrimoine, enseignement artistique amateur, architecture et publicité. S’y ajoutent également le design, la mode et l’artisanat d’art, bien que ces derniers ne soient pas appréhendés dans les statistiques publiques.

3. « Étude sur le bilan carbone de la création artistique », ministère de la Culture, juillet 2025.

4. Film Paris Region.

5. L’upcycling, ou « surcyclage », est une pratique créative qui promeut une mode circulaire et écologique via la récupération de vêtements, chutes de tissus, rideaux ou toute matière textile qui ne sert pas ou plus, pour leur donner une nouvelle vie.

6. « Décarbonons la culture ! », The Shift Project, novembre 2021.

7. « Guide d’orientation et d’inspiration pour la transition écologique de la culture », ministère de la Culture, décembre 2023.

8. « Impacts environnementaux du numérique en France », greenit.fr, 2020.

9. « Déployer la sobriété numérique », The Shift Project, 2020.

10. « Quel impact carbone pour les lieux et les festivals de jazz ? », Périscope-Footprints, Association Jazzé Croisé (AJC).

11. « La mutation écologique du spectacle vivant. Des défis, une volonté », Syndeac, mars 2023.

POLITIQUES CULTURELLES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE

Les politiques publiques jouent un rôle majeur pour fédérer et accompagner les acteurs culturels dans la transition écologique, notamment à travers la sensibilisation et la formation. En Île-de-France, la Stratégie régionale d’économie circulaire (Srec), adoptée en 2020, intègre la culture au sein de ses actions : accompagnement des acteurs, soutien aux ressourceries spécialisées et incitations, comme le « bonus écologique » pour les productions audiovisuelles engagées. À l’échelle nationale, avec l’appel « Alternatives vertes 2 », France 2030 finance des projets innovants favorisant la transition écologique dans tous les secteurs culturels. L’objectif est de généraliser la mesure des impacts environnementaux, de développer des outils adaptés et de renforcer la formation des professionnels pour accélérer cette transformation durable.

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Économie |

Économie verte et circulaire |

Économie créative |

Économie circulaire