Jeux de Paris 2024 : les Franciliens au cœur d'un événement historique

Loin de fuir la région, les Franciliens se sont pris de passion pour les Jeux olympiques et paralympiques (JOP). Ils étaient aux premières loges pour en profiter, la très grande majorité des sites de compétition étant localisés en Île-de-France. Des écrans aux sites de compétition, comment ont-ils suivi et vécu cet événement ? L’enquête menée par L’Institut Paris Region en partenariat avec l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) laisse apparaître, derrière l’engouement général, des différences significatives au sein de la population régionale, et le rôle non négligeable des acteurs publics pour faire des Jeux de Paris 2024 un succès populaire.

Les Jeux de Paris ont réuni, l’été dernier, le plus haut niveau mondial dans 45 disciplines olympiques et 22 disciplines paralympiques ; l’équivalent de 67 championnats du monde sur quatre semaines. Longtemps espérés et préparés depuis l’annonce de la sélection de la ville hôte, en 2017, les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024 ont été un succès sur plusieurs plans : en termes organisationnels, avec l’accueil de près de 15 000 sportifs de haut niveau, 25 000 personnels des médias et plus de 12 millions de billets vendus, attirant des spectateurs du monde entier ; en termes de résultats sportifs des Français, avec 64 médailles olympiques et 75 paralympiques ; et en termes d’engouement populaire, auquel les Franciliens ont largement contribué.

UN SUIVI MULTI-FACETTES DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

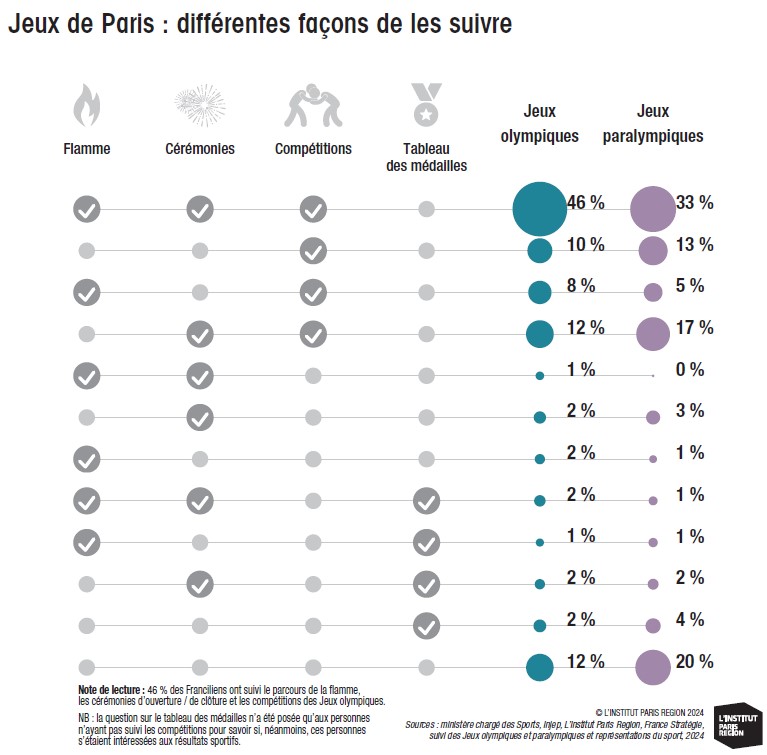

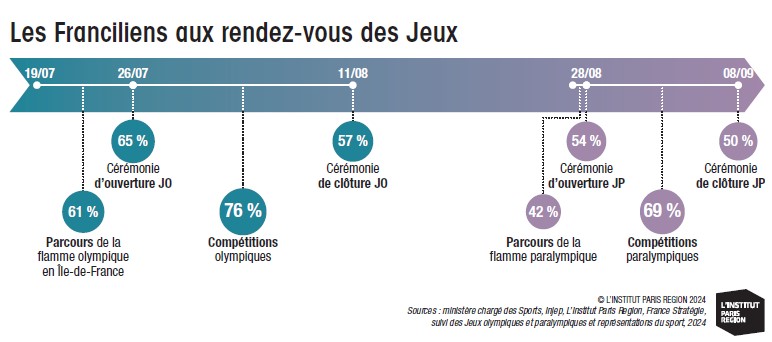

Près de neuf Franciliens sur dix âgés de 15 ans et plus ont suivi de près ou de loin (lire encadré plus loin) les Jeux olympiques (JO), que ce soit les compétitions sportives (76 %), les cérémonies d’ouverture et/ou de clôture (65 %), le relais de la flamme (61 %) ou la simple consultation du tableau des médailles (7 %). Cela rappelle que les Jeux ne sont pas seulement le plus grand événement sportif mondial, mais aussi une vitrine et une fête qui anime l’ensemble du territoire d’accueil. La Tour Eiffel, Versailles, la Seine… le monde entier a loué le caractère exceptionnel des sites patrimoniaux mobilisés pour les JOP, et l’organisation, notamment grâce à l’engagement de plus de 45 000 bénévoles. Une singularité qui a permis à certains Franciliens de s’intéresser aux Jeux olympiques sans avoir pourtant suivi aucune compétition sportive (12 %). À l’inverse, 46 % des Franciliens se sont intéressés à la fois aux compétitions, aux cérémonies d’ouverture et/ou de clôture et au relais de la flamme. Profitant de la proximité d’une grande partie des sites de compétition ainsi que des festivités d’ouverture et de clôture, les Franciliens ont plus fréquemment suivi les JO que le reste des Français (respectivement 88 % et 79 %). Les Jeux paralympiques (JP) ont donné lieu au même engouement, malgré un niveau de suivi un peu moindre que pour les JO : 81 % des Franciliens les ont suivis de près ou de loin, à travers les compétitions sportives (69 %), les cérémonies d’ouverture et/ou de clôture (57 %), le relais de la flamme (42 %) ou la consultation du tableau des médailles (8 %). Un tiers des Franciliens ont suivi l’ensemble des différents événements liés aux JP. Comme pour les JO, les Franciliens ont plus regardé les différents événements liés aux JP que les non-Franciliens (71 %). Malgré la période estivale, 84 % des Franciliens étaient présents en Île-de-France durant tout ou une partie de la période des Jeux olympiques, et 86 % durant la tenue des Jeux paralympiques. Plus du tiers des Franciliens sont même spécifiquement restés en Île-de-France du fait de la tenue des Jeux. Malgré une communication pendant les mois précédant les Jeux anticipant d’éventuels dysfonctionnements (sécurité, saturation des transports, difficultés à circuler…), très peu de Franciliens ont quitté l’Île-de-France en raison de la tenue de l’événement : 6 % en raison des JO et 4 % en raison des JP.

DES COMPÉTITIONS MASSIVEMENT SUIVIES

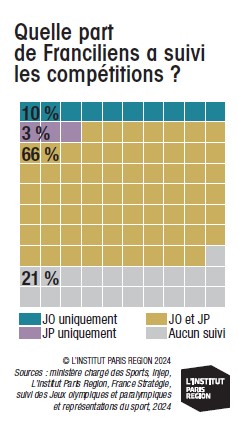

Si l’on se concentre sur la partie sportive de l’événement, 76 % des Franciliens ont suivi les compétitions olympiques et 69 % les compétitions paralympiques. 66 % ont suivi les deux. L’enquête révèle une singularité du public francilien : il a davantage suivi les JOP qu’il ne le projetait quelques mois avant la tenue des Jeux : +3 points pour les JO et +6,5 points pour les JP. Ces résultats ne se retrouvent pas hors Île-de-France (environ 1 point de différence en faveur du suivi réel pour les JO comme pour les JP). Le fait que le suivi réel ait finalement été plus important que les intentions initiales peut être lié à plusieurs facteurs : la qualité de l’organisation, les résultats des sportifs français, la proximité des sites de festivités et de compétitions, et la possibilité d’y assister gratuitement, pour certaines. Concernant les Jeux paralympiques, une billetterie plus accessible, que ce soit du point de vue de la disponibilité des billets ou des tarifs proposés, ainsi que la période de tenue de l’événement (après les vacances scolaires et les JO) ont également pu jouer. L’appétence des Franciliens pour les JOP est portée par leur intérêt plus marqué pour les grands événements sportifs en règle générale : 75 % indiquent avoir regardé de grandes compétitions sportives hors JOP au cours des 12 derniers mois (23 % en tant que spectateurs et 52 % en tant que téléspectateurs), tandis que le suivi des grands événements sportifs concerne 63 % des personnes résidant hors Île-de-France (14 % comme spectateurs et 49 % comme téléspectateurs). Les possibilités d’assister à de grands événements sportifs dans une diversité de disciplines sportives sont en effet nombreuses tout au long de l’année en Île-de-France : la région accueille 30 à 40 grands événements sportifs de portée internationale, selon les années.

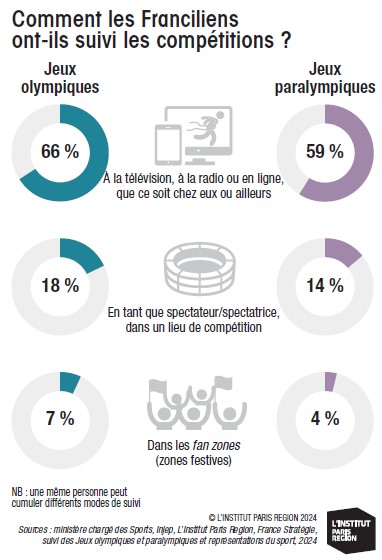

LA TÉLÉVISION, PREMIER CANAL DE SUIVI DES COMPÉTITIONS

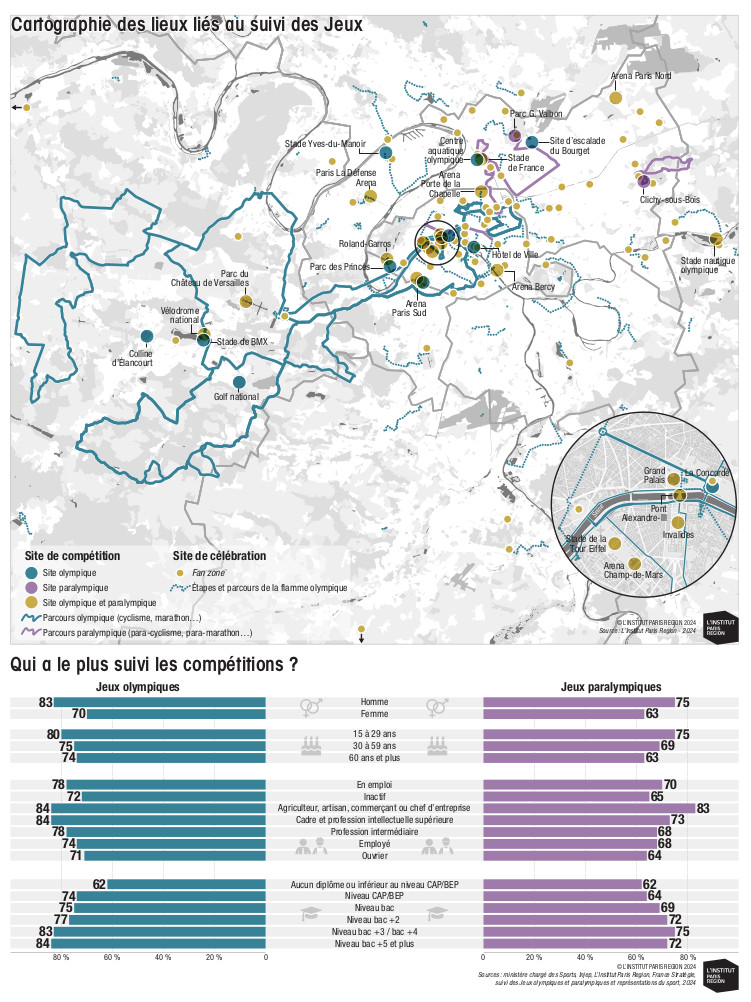

Boosté par les succès de l’équipe de France, le suivi des Jeux a été facilité par la couverture médiatique de l’événement, avec notamment 600 heures de diffusion des compétitions olympiques et 251 heures de diffusion des compétitions paralympiques sur les chaînes de télévision gratuites1. Les Jeux ont, en premier lieu, été suivis à la télévision, en ligne ou à la radio, que ce soit chez soi, chez des proches ou dans un café : 72 % des Franciliens ont suivi les JO par ce biais et 64 % les JP – la couverture médiatique de ces derniers a été sans précédent, bien qu’en deçà de celle des JO. Près d’un Francilien sur cinq a été directement spectateur d’une compétition olympique, cette proportion étant pour grande partie atteinte grâce aux épreuves organisées dans l’espace public, avec la possibilité d’y assister gratuitement, sans billet (courses cyclistes, marathon, triathlon, nage en eau libre…). 14 % des Franciliens se sont rendus sur un site de compétition paralympique en tant que spectateurs. Outre les sites de compétition, de nombreuses fan zones (zones festives) ont été mises en place dans les différents territoires de la région. Ces lieux festifs ont été largement fréquentés par les Franciliens : ils ont accueilli jusqu’à 7 % des Franciliens pour les JO et 4 % pour les JP.

UNE MAJORITÉ DE FRANCILIENS PASSIONNÉS PAR LES JEUX

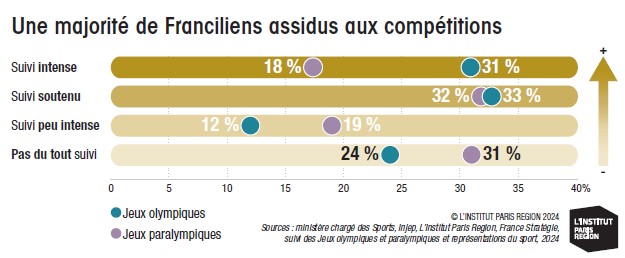

Le public francilien a suivi assidûment les compétitions sportives. 31 % ont suivi les JO de manière intensive et 33 % de manière soutenue. Les mêmes niveaux de suivi des JP sont observés pour plus de la moitié des Franciliens (18 % avec un suivi intensif et 32 % un suivi soutenu). Intense ou soutenu, ce niveau de suivi est nettement supérieur à celui observé auprès des Français ne résidant pas en Île-de-France (de l’ordre de +10 points pour les JO comme pour les JP). Ces derniers ont été plus nombreux à ne pas suivre les compétitions : 33 % pour les JO et 43 % pour les JP.

UN ENGOUEMENT SOUTENU PAR LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les nombreuses actions des acteurs publics engagées pour rendre les Jeux accessibles au plus grand nombre ont participé à faire en sorte que les Franciliens soient au rendez-vous de cet événement. Outre les espaces de retransmission des compétitions ou les actions autour du relais de la flamme, de très nombreuses fan zones ont été mises en place par les collectivités. Les acteurs publics et les associations sportives ont ainsi proposé des animations autour de la découverte et de la pratique de certains sports olympiques et paralympiques, ou des actions de sensibilisation aux bienfaits du sport sur la santé. De nombreux événements culturels ont aussi été organisés dans le cadre de l’Olympiade culturelle. Ainsi, 21 % de Franciliens ont indiqué avoir participé à des événements festifs organisés à l’occasion des Jeux. Les acteurs publics ont également permis à de nombreux Franciliens d’assister aux JOP à travers l’achat et la distribution de billets. Environ 2 % des Franciliens de plus de 15 ans ont indiqué avoir bénéficié d’un billet par le biais d’une association ou d’une collectivité territoriale. L’action directe des Franciliens (acheter des billets ou assister aux compétitions gratuitement dans l’espace public), et les actions mises en oeuvre par les acteurs publics et le comité d’organisation de Paris 2024 (fan zones, relais de la flamme, cérémonies d’ouverture et/ou de clôture…) ont conduit à ce qu’une part importante de la population francilienne assiste directement à un ou plusieurs événements liés aux Jeux : 40 % des Franciliens ont indiqué avoir participé directement sur site à un événement en lien avec les JO (compétition, cérémonie, relais de la flamme ou événement festif), et 32 % en lien avec les JP.

LE PUBLIC DES JEUX : PLUS SOUVENT LES JEUNES, LES HOMMES ET LES PLUS DIPLÔMÉS

Les Jeux ont rencontré encore plus de succès auprès de certaines catégories de la population francilienne. Les hommes ont plus fréquemment suivi les compétitions olympiques que les femmes (83 % des Franciliens, contre 70 % des Franciliennes), et les jeunes plus que les plus âgés (80 % des 15-29 ans, contre 74 % des plus de 60 ans). La différence de suivi entre hommes et femmes ne se retrouve pas chez les plus jeunes, qui ont majoritairement suivi les JO, quel que soit leur genre. Les modalités de suivi – télévision/numérique ou sur site – sont très différentes selon l’âge : les plus jeunes ont plus fréquemment assisté aux compétitions en tant que spectateurs que les plus âgés, ce qui est la principale explication de leur suivi plus élevé. À l’inverse, ils ont un peu moins suivi les compétitions olympiques par le biais de la télévision ou en ligne, vecteur privilégié par les personnes de plus de 60 ans. Les personnes en emploi ont également plus fréquemment suivi les compétitions olympiques que les personnes inactives (78 %, contre 72 %), et les cadres sont ceux qui ont le plus suivi les compétitions (84 %). Plus le niveau de diplôme des personnes est élevé, plus elles ont suivi les JO : de 62 % pour un niveau inférieur au CAP à 84 % pour les titulaires d’un bac+5. Ainsi, le genre, l’âge, et le capital culturel et économique de la personne ont eu un effet direct sur l’intérêt et les possibilités (financières et temporelles) de suivre les compétitions olympiques, notamment en tant que spectateur. Les différences d’intérêt ou d’accessibilité aux JOP selon le profil des personnes renvoient à celles observées plus généralement pour le suivi des grands événements sportifs comme le Tour de France, Roland-Garros ou le championnat d’Europe de football, par exemple, également plus fréquemment suivis par les hommes, les cadres et les diplômés du supérieur. Par ailleurs, le suivi de l’événement n’est pas sans lien avec le niveau d’activité physique et sportive des personnes. Les sportifs se sont davantage intéressés aux JO que les non-sportifs : 83 % des personnes ayant pratiqué une activité physique ou sportive au cours des 12 derniers mois et 88 % des personnes inscrites dans une association ou un club sportif ont suivi les JO, contre 62 % des non-sportifs. À noter que la pratique sportive est également directement corrélée à certaines caractéristiques sociodémographiques, les hommes, les jeunes et les catégories socioprofessionnelles supérieures pratiquant plus que les autres. Ces différences de suivi se retrouvent également pour les Jeux paralympiques. Les femmes ont moins suivi les JP que les hommes (respectivement 63 % et 75 %), de même que les plus âgés par rapport aux jeunes (67 % et 77 %). Une analyse toutes choses égales par ailleurs permet d’observer qu’il y a bien eu un effet « territoire » – proximité, actions mises en place pour accompagner l’événement, etc. – dans le suivi des JOP, et que ce n’est pas le profil sociodémographique de la population francilienne – plus jeune, avec plus d’emplois de cadres ou nécessitant des diplômes du supérieur – qui explique uniquement le suivi plus élevé des JOP par les Franciliens.

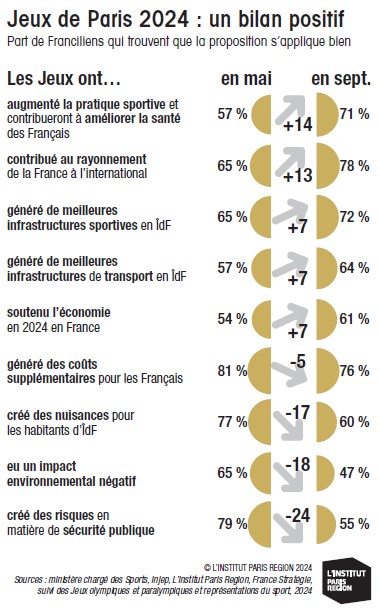

UNE ADHÉSION ENCORE PLUS FORTE QUE PRÉVU

Pour 84 % des Franciliens, l’organisation des JOP a été positive. Interrogés en amont de la tenue des Jeux, ils étaient 72 % à indiquer que c’était une « assez » ou une « très bonne chose ». Leur avis a aussi beaucoup évolué entre l’avant- et l’après-événement sur certains effets positifs ou négatifs des Jeux. Les Franciliens attribuent encore plus fortement aux Jeux certains effets positifs après l’événement, comme leur contribution à l’augmentation de la pratique sportive et au rayonnement de la France. Les effets négatifs sont, quant à eux, moins identifiés après l’événement (nuisances, risques sécuritaires…). Cela témoigne du bilan très positif dressé par les Franciliens une fois les JOP terminés, une perception partagée par le reste des Français. Cette appréciation tient à la dimension fédératrice de l’événement ainsi qu’à sa capacité à faire rayonner le territoire d’accueil et ses savoirfaire à l’échelle internationale. Mais, par-delà l’événement, les JOP ont été conçus pour laisser un héritage durable à l’ensemble de la population, que ce soit en matière d’aménagements urbains et d’équipements sportifs, mais aussi de développement de la pratique sportive pour tous. Dans le sillage de la dynamique impulsée par les JOP, les inscriptions en club ont augmenté à la rentrée de septembre 2024, notamment dans les disciplines où des Français se sont illustrés (natation, tennis de table…). Toutefois, les capacités d’accueil (clubs existants et structurés pour accueillir de nouveaux adhérents, disponibilité des installations sportives…) freinent l’accueil de nouveaux pratiquants, en France et en Île-de-France. Cela appelle à la poursuite de l’action publique en faveur de l’accès à des installations et à des équipements sportifs de qualité, et à des aménagements qui permettent d’ancrer l’activité physique et sportive dans le quotidien, mais aussi pour favoriser la pratique sportive du plus grand nombre, notamment les publics les plus éloignés du sport.■

1. Source : Médiamétrie – Traitement Arcom, « Paris 2024 : des jeux pour tous. Bilan de la diffusion audiovisuelle et numérique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 », ARCOM, décembre 2024.

UNE ENQUÊTE INÉDITE POUR MESURER LE SUIVI DES JEUX

L’Institut Paris Region s’est associé à l’enquête sur le suivi des Jeux menée par le ministère chargé des Sports et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep). Adressée aux Français de 15 ans et plus, cette enquête permet de connaître leurs habitudes en matière de suivi de compétitions sportives, et la manière dont ils envisageaient et ont effectivement suivi les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Un premier questionnaire a été administré en ligne trois mois avant la tenue des JOP 2024 pour estimer les intentions de suivi, et un second a été administré juste après la fin des JOP pour connaître le suivi effectif. À chaque vague d’enquête, 4 500 personnes ont été interrogées, avec un sur-échantillon de Franciliens (2 000 enquêtés) permettant des analyses à l’échelle de l’Île-de-France.

DIFFÉRENTS MODES ET INTENSITÉS DE SUIVI

L’enquête fournit des informations d’une part sur les modes de suivi des compétitions sportives des Jeux (à la télévision, en ligne – ordinateur, tablette ou smartphone – ou à la radio, que ce soit chez soi ou ailleurs, chez des parents ou des amis, au café, etc. ; en tant que spectateur/spectatrice dans un lieu de compétition ; dans les fan zones (zones festives) ; et d’autre part sur la fréquence de suivi (de tous les jours, plusieurs fois par jour, à juste une fois ou pas du tout). Quatre niveaux de suivi ont été définis pour les JO comme pour les JP :

- aucun suivi ;

- suivi peu intense (suivi occasionnel ou juste une fois en tant que téléspectateur /suivi en ligne / radio) ;

- suivi soutenu (majoritairement des personnes ayant un suivi régulier ou quotidien en tant que téléspectateurs / suivi en ligne / radio ou des téléspectateurs occasionnels qui ont suivi des compétitions sur site et en fan zones) ;

- suivi intense (majoritairement des téléspectateurs / suivi en ligne / radio plusieurs fois par jour, et les spectateurs sur un site de compétitions au moins deux fois ; certains ayant aussi été en fan zones).

Cette étude est reliée aux catégories suivantes :

Société et habitat |

Équipements |

Disciplines |

Pratiques sportives