DONNÉES DE CADRAGE

Une forte concentration de l’offre d’enseignement supérieur en cœur d’agglomération

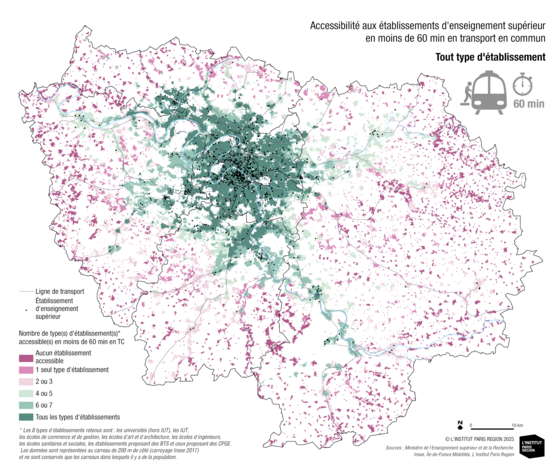

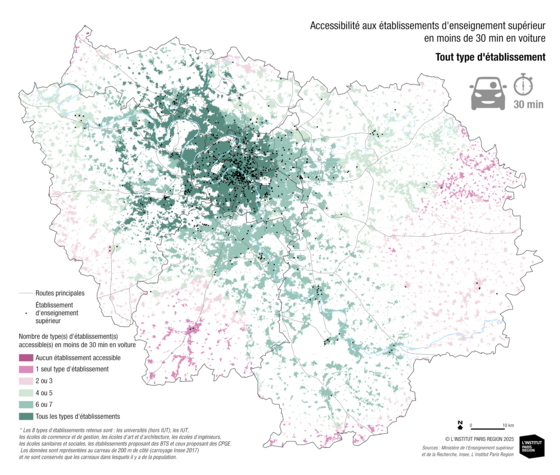

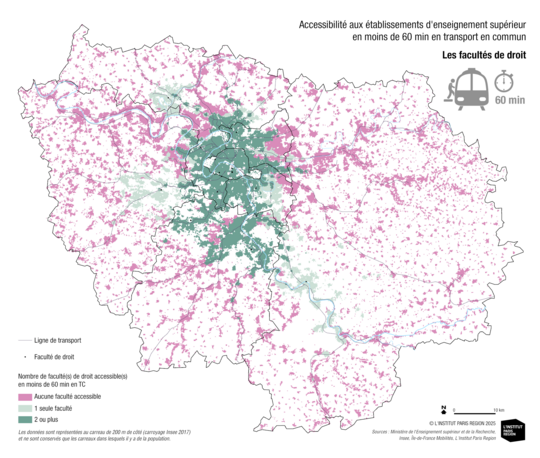

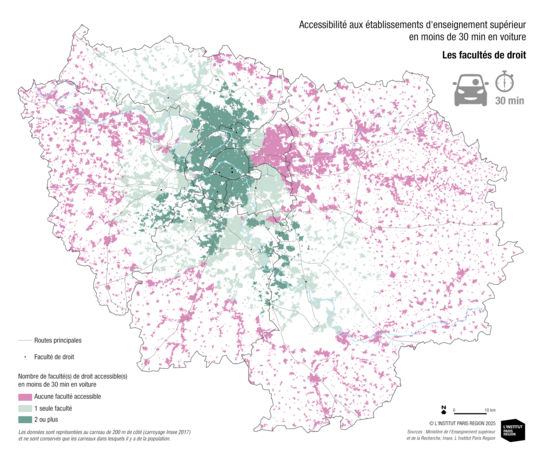

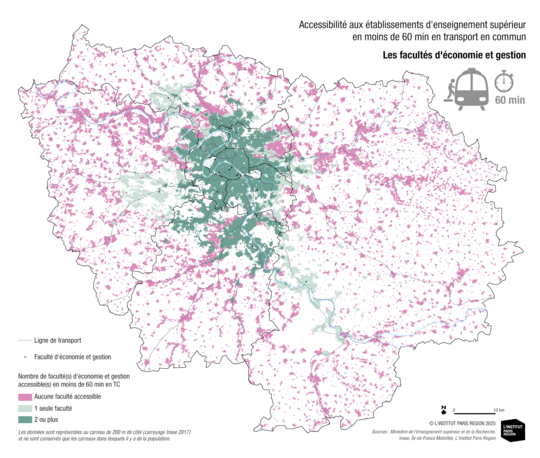

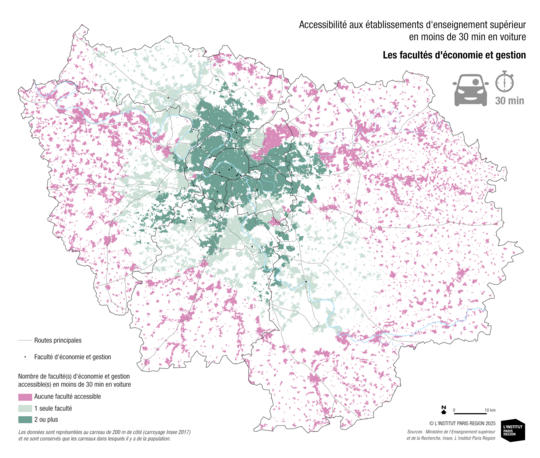

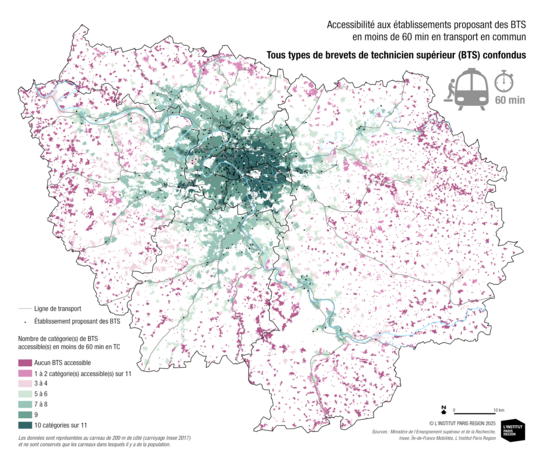

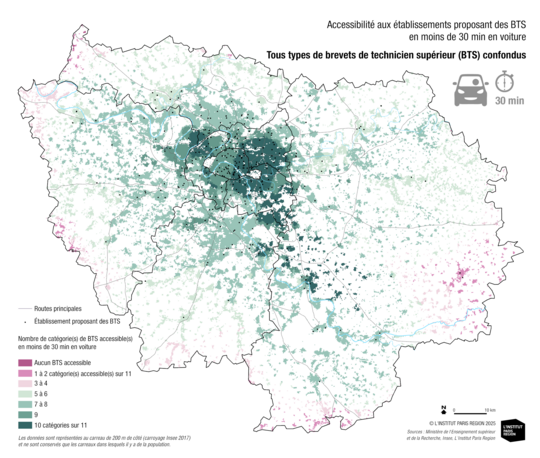

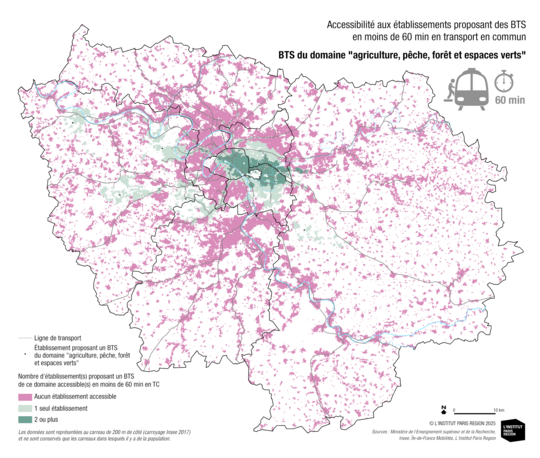

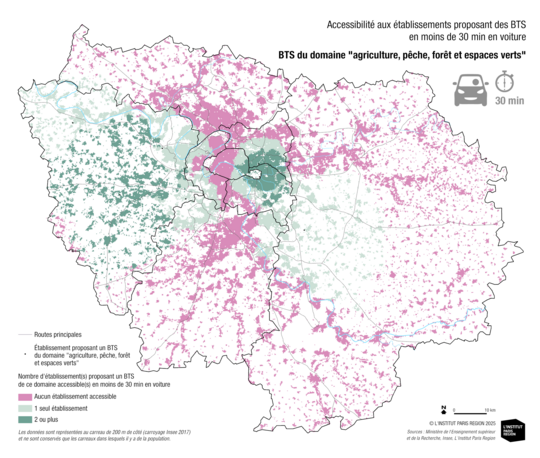

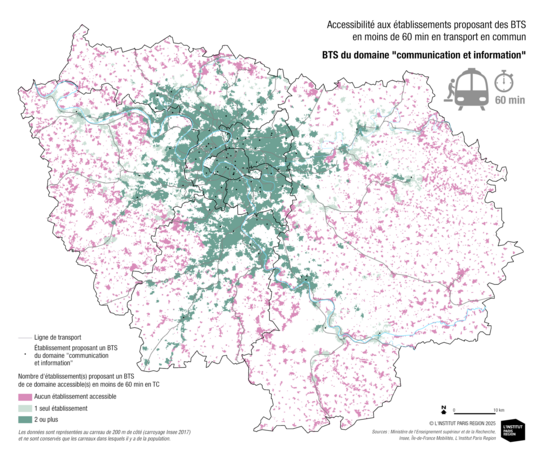

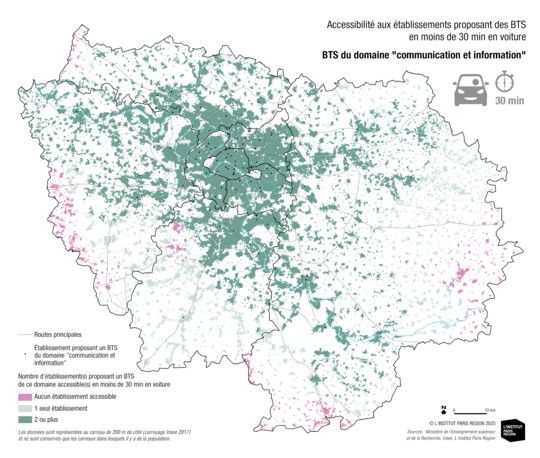

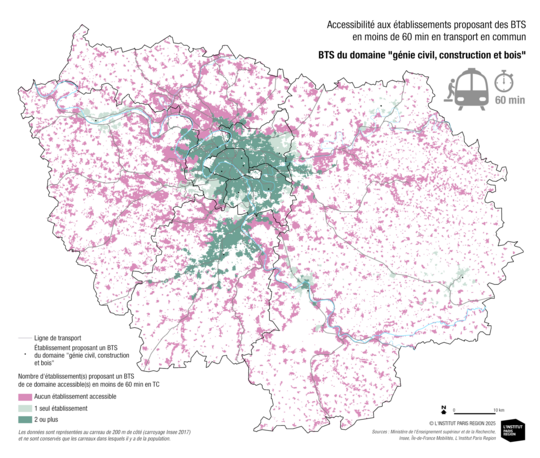

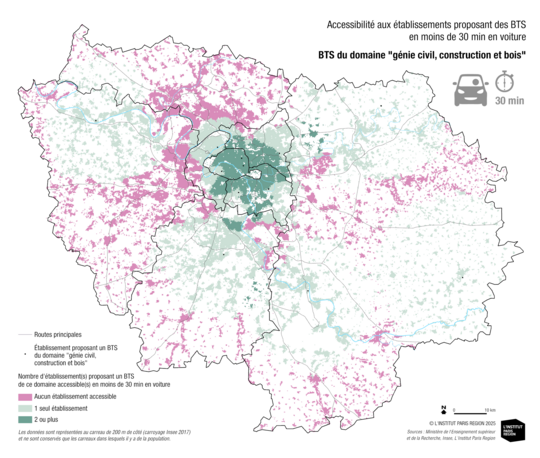

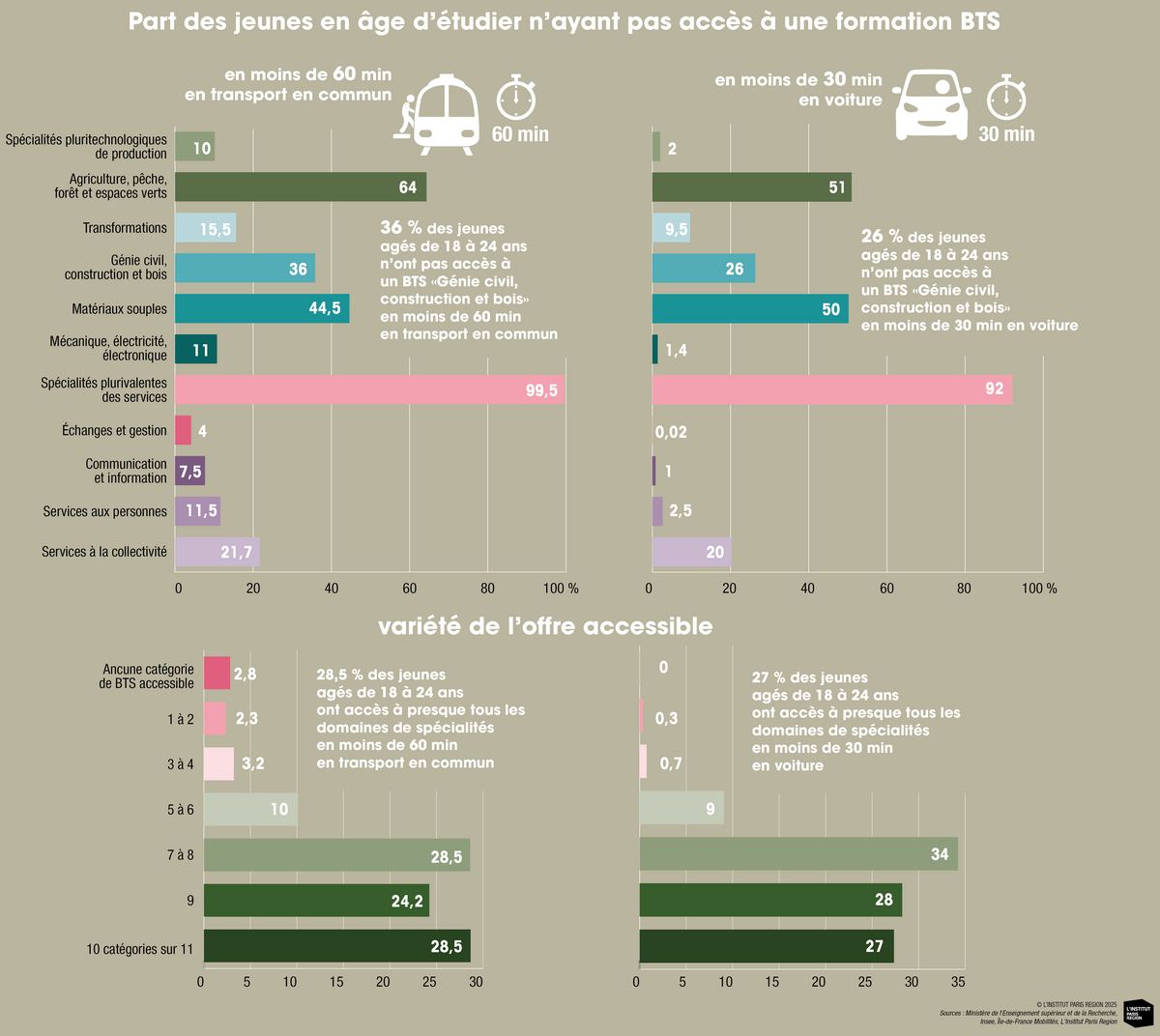

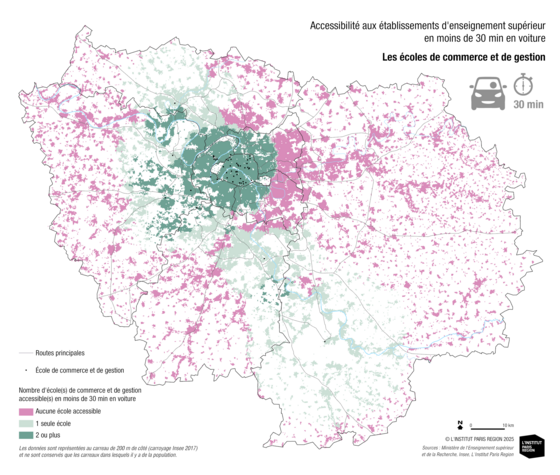

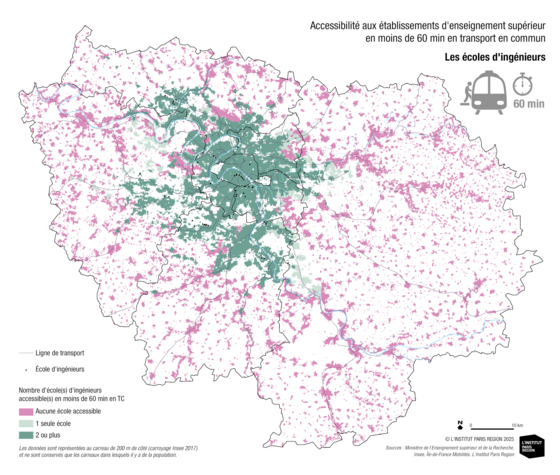

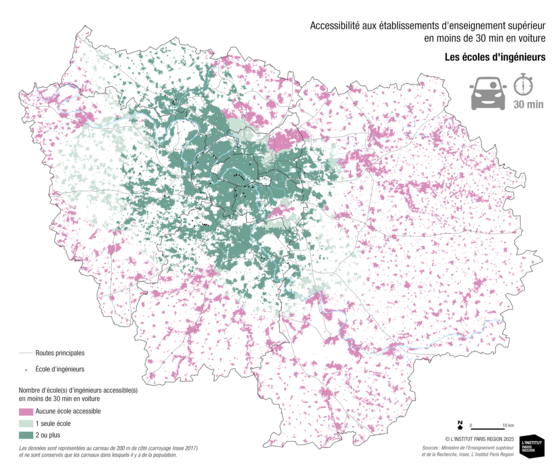

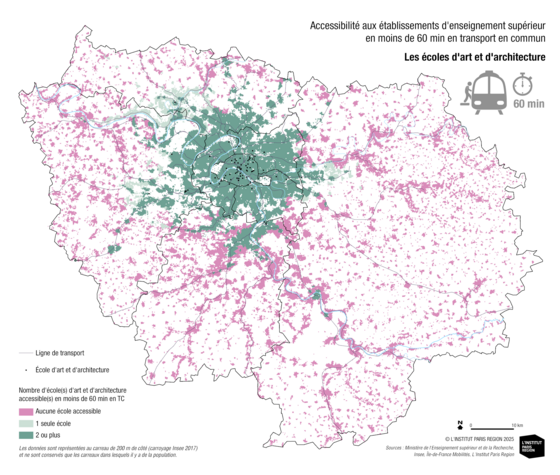

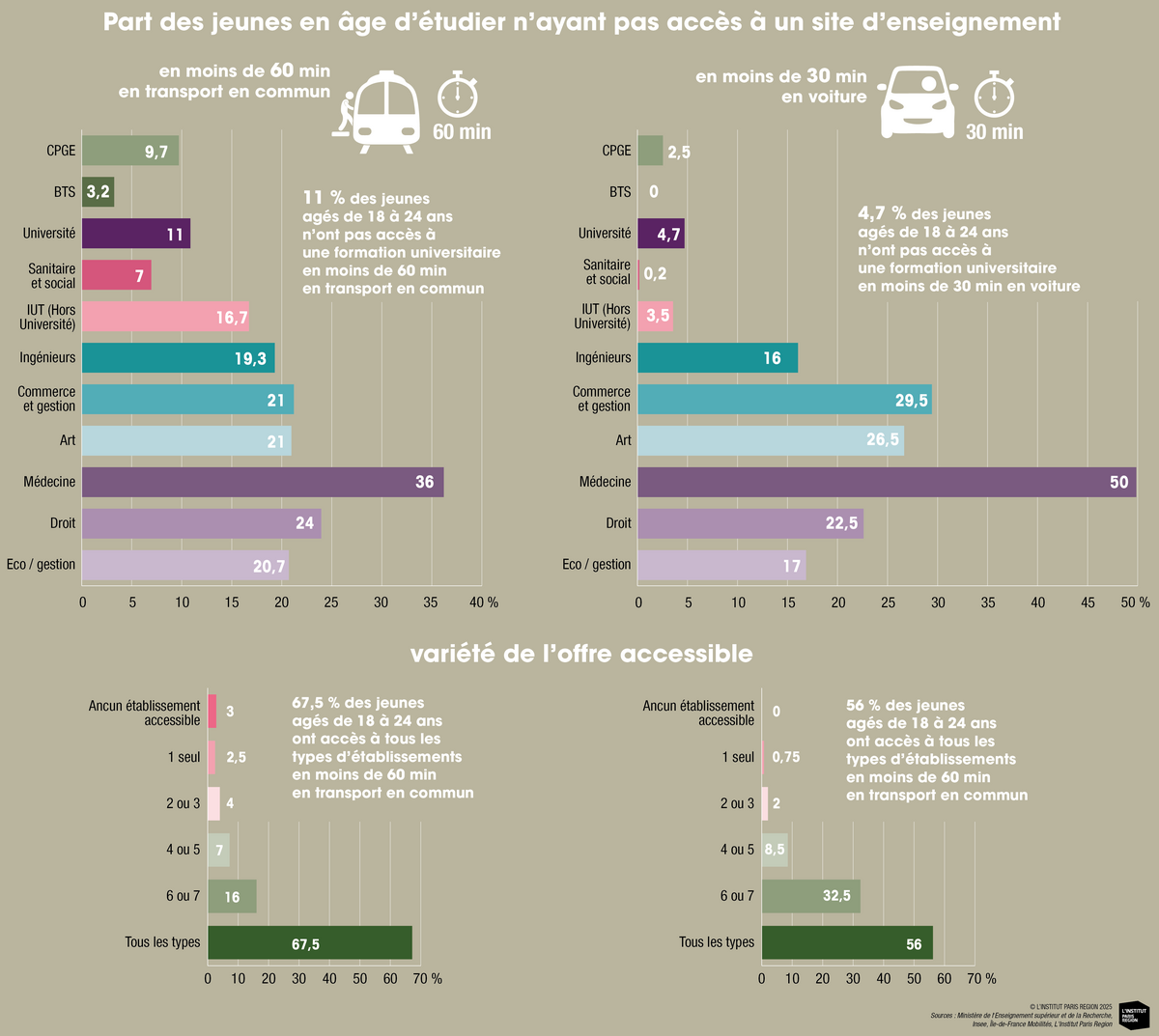

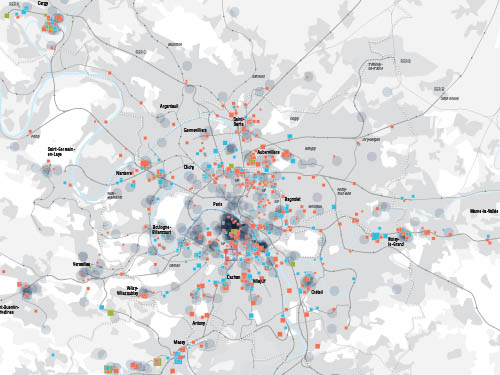

Les établissements d’enseignement supérieur comme les capacités d’accueil dans les formations supérieures apparaissent inégalement répartis sur le territoire régional, du fait d’une forte concentration en cœur d’agglomération. Cette répartition varie cependant selon la filière de formation comme le montre le graphique ci-contre.

La base de données des établissements d’enseignement supérieur renseignée par L’Institut Paris Region, qui se fonde sur les informations publiées en open data par les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, comptabilise au total près de 850 sites dans la région (cf. méthodologie).

36 % des établissements sont situés à Paris

32 % dans la métropole du Grand Paris

32 % en dehors de la métropole

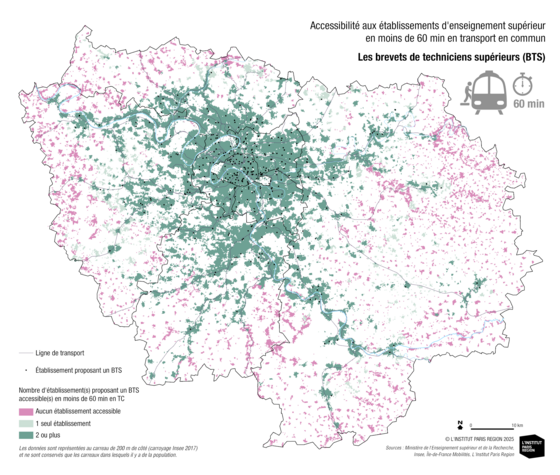

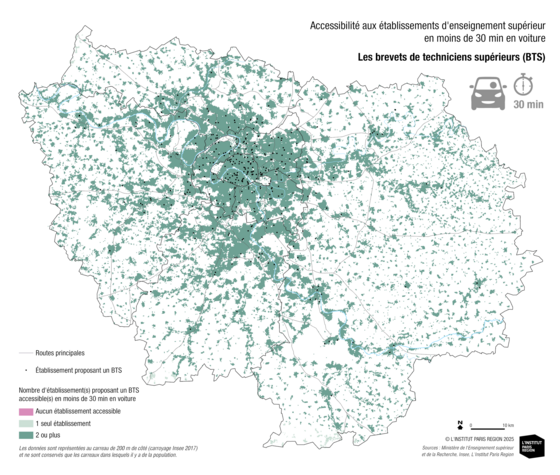

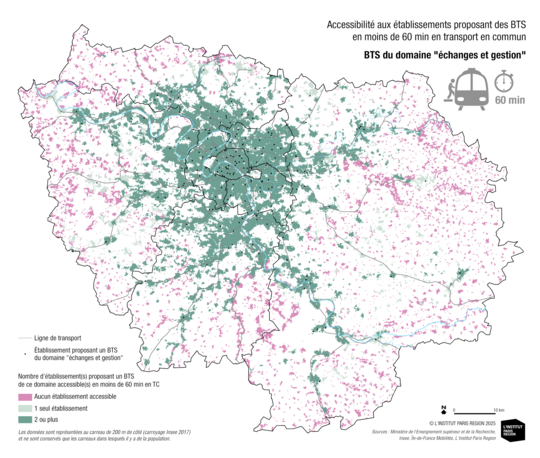

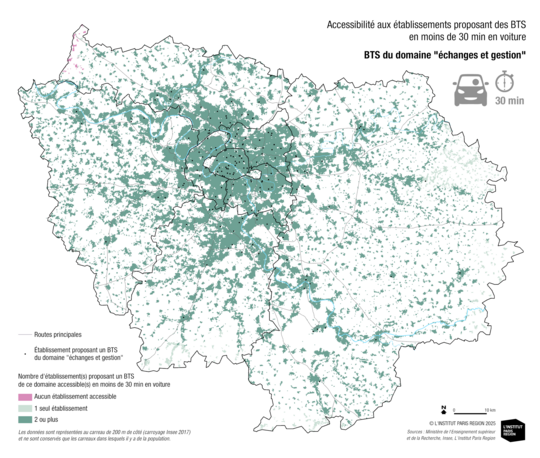

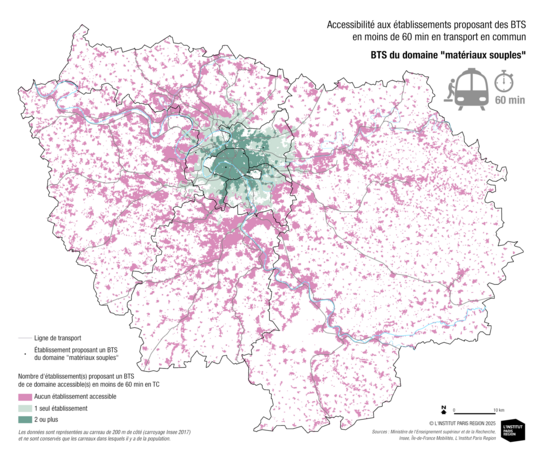

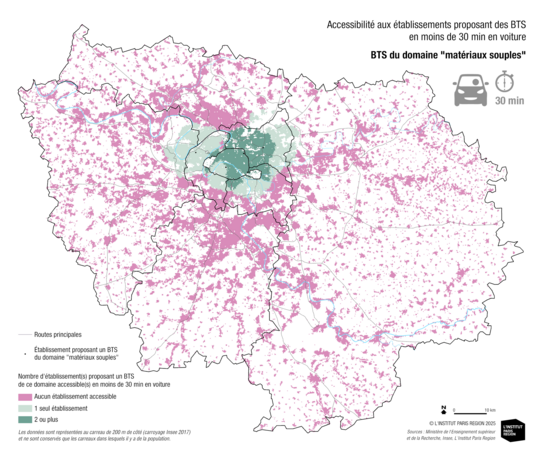

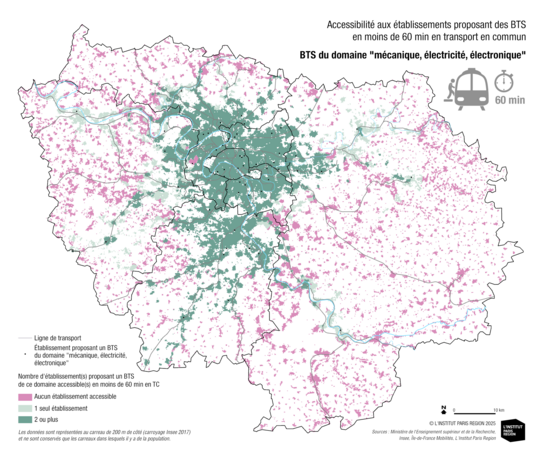

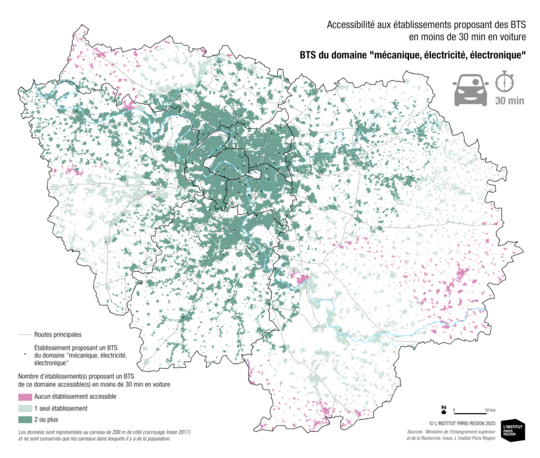

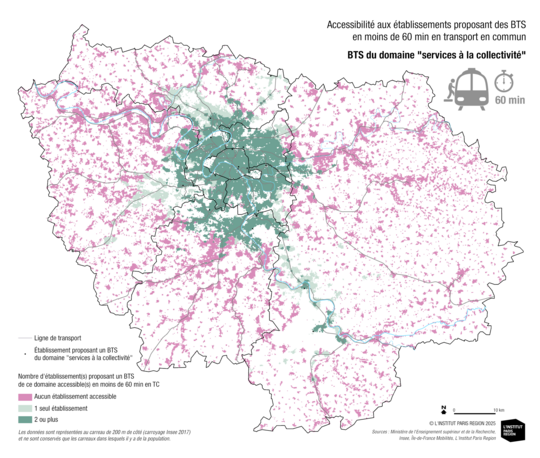

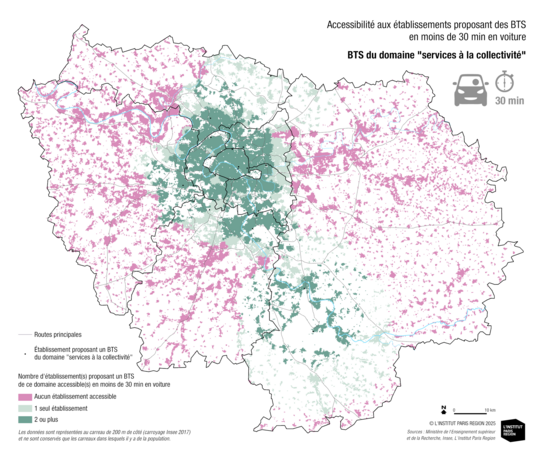

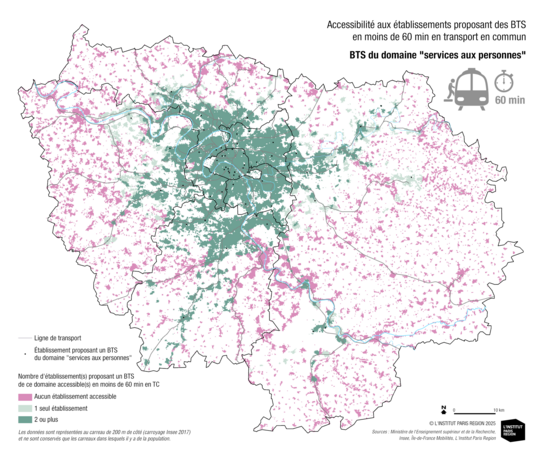

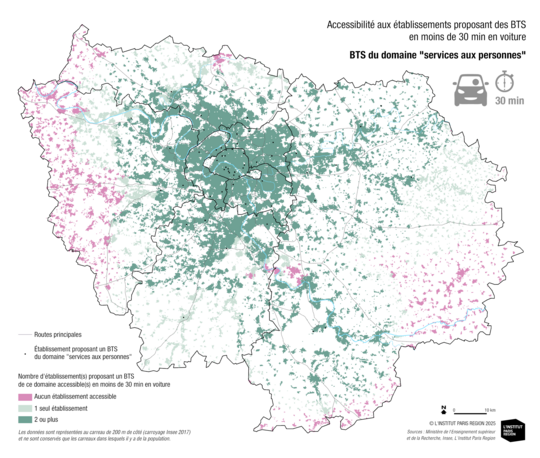

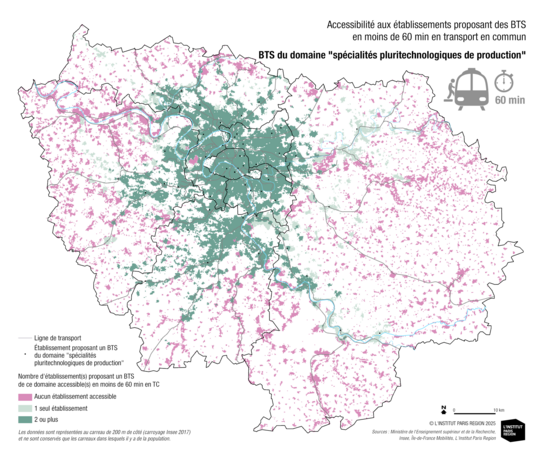

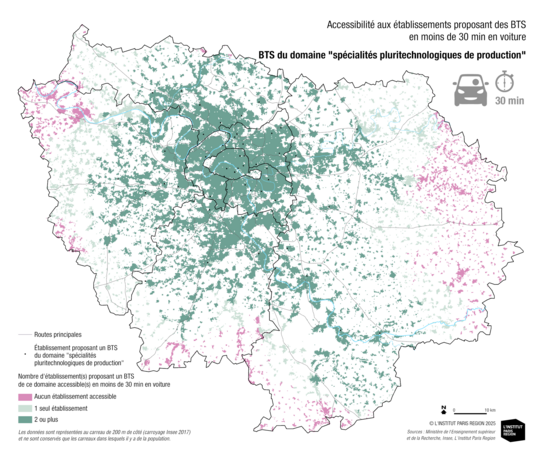

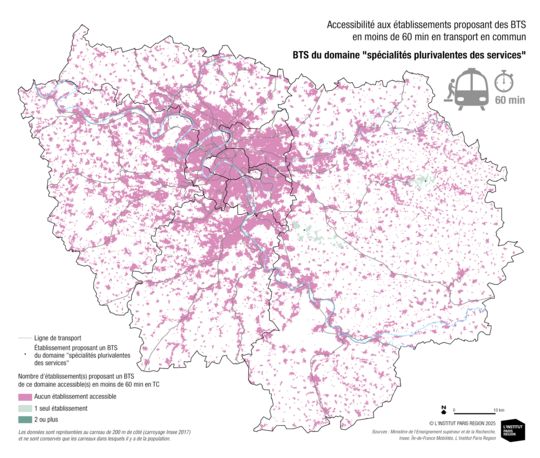

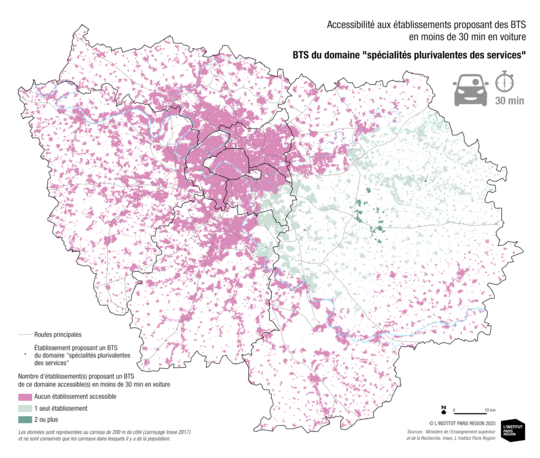

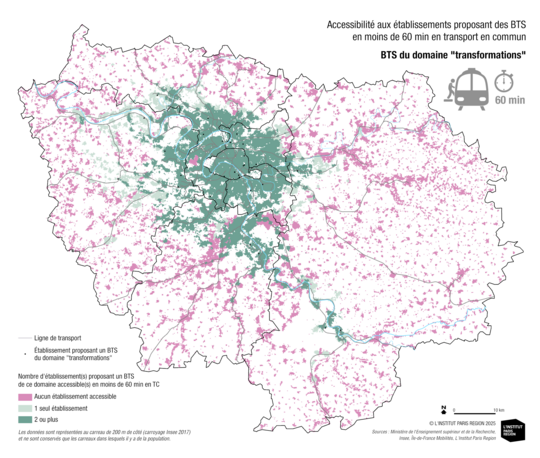

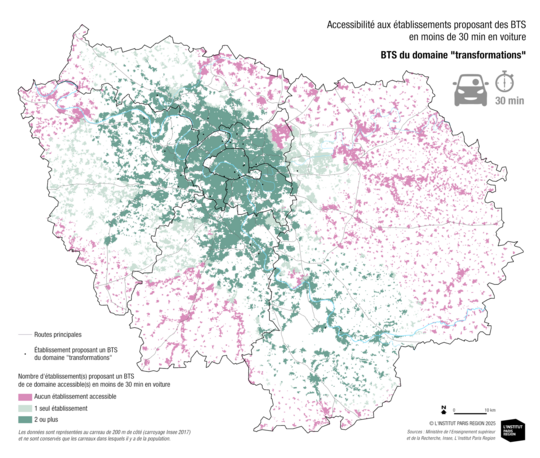

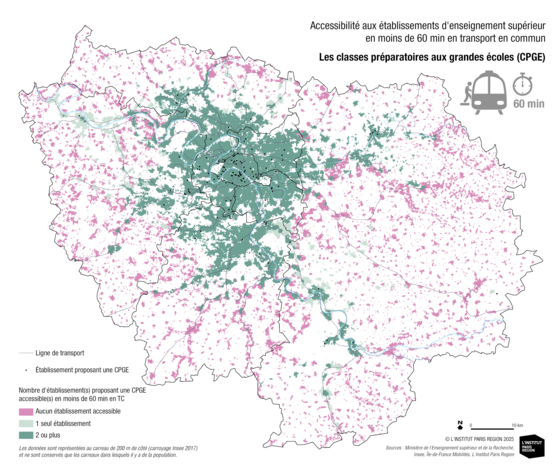

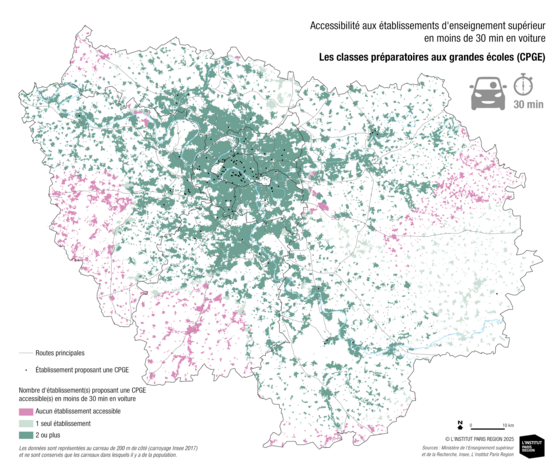

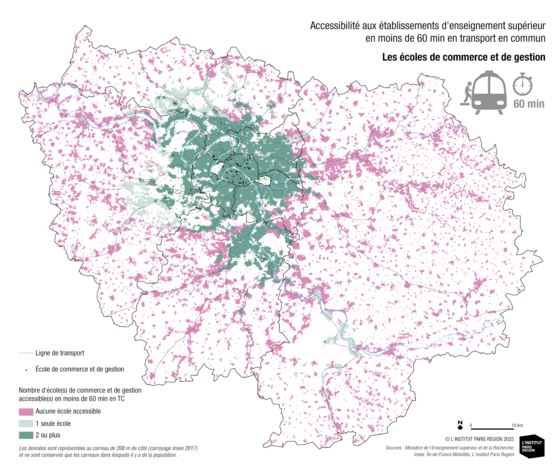

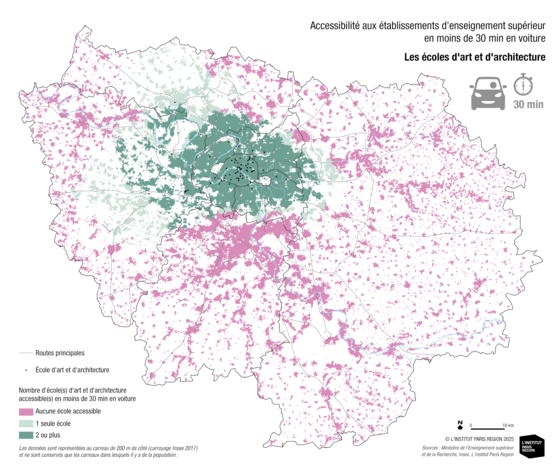

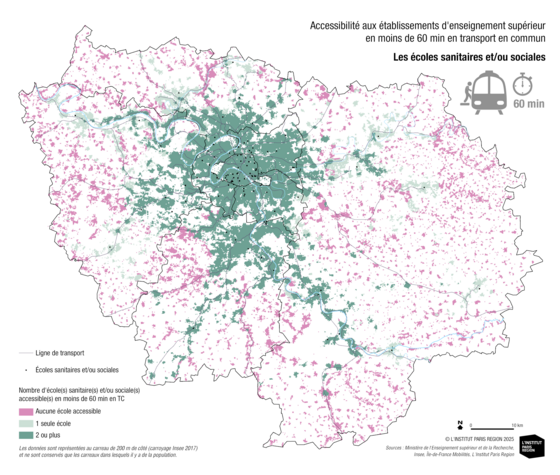

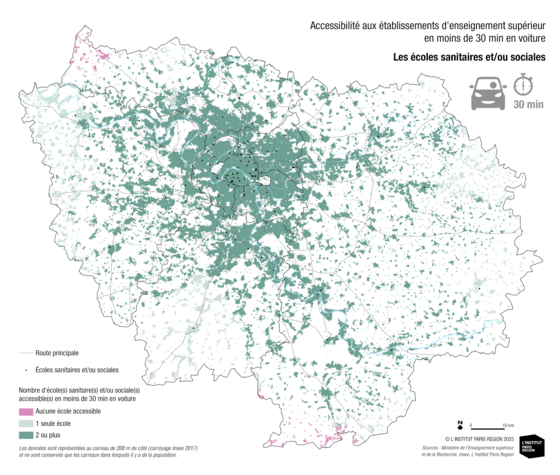

Leur répartition géographique varie sensiblement selon la nature de ces établissements. Les écoles de commerce et les écoles d’art ressortent comme les plus concentrées à Paris qui rassemble respectivement 69 % et 66 % des sites répertoriés. Les implantations universitaires sont également les plus nombreuses dans la capitale (46 %). Au contraire, les écoles d’ingénieurs, les écoles sanitaires et sociales et surtout les établissements préparant au brevet de technicien supérieur, beaucoup plus nombreux, sont mieux distribués sur le territoire, en particulier hors métropole.

Au sein même de l’université, les grandes composantes apparaissent elles aussi diversement réparties sur le territoire. Ainsi, la capitale n’abrite que deux des dix-huit sites régionaux de préparation au bachelor universitaire de technologie.

Une concentration encore plus marquée des effectifs étudiants en cœur d’agglomération

La concentration de l’offre est encore plus marquée si l’on considère non plus le nombre de sites d’enseignement supérieur mais le nombre d’étudiants qu’ils accueillent. La part de Paris grimpe alors à près de la moitié de l’offre, tandis que celle des territoires situés en dehors de la métropole plafonne à 21 %. Écoles d’art et écoles de commerce demeurent très parisiennes, au contraire des écoles d’ingénieurs mieux représentées sur le reste du territoire.

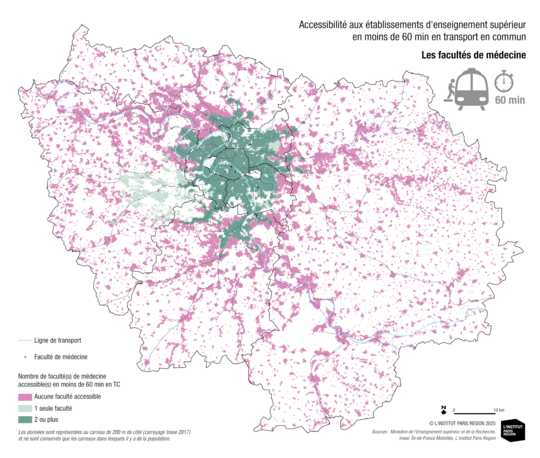

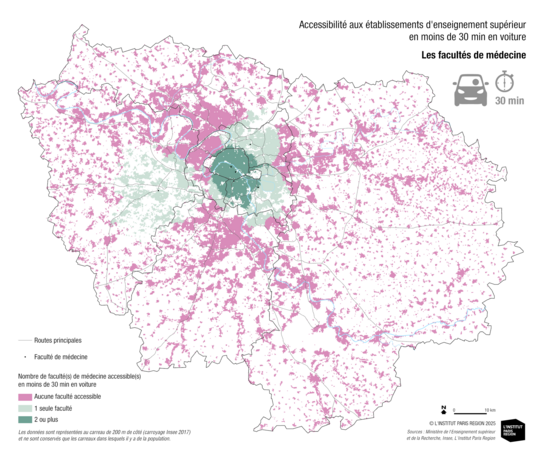

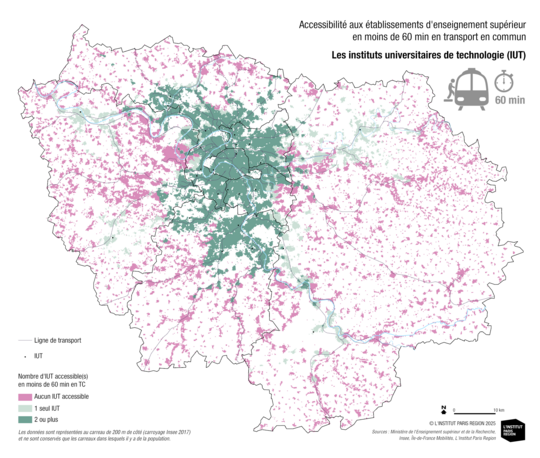

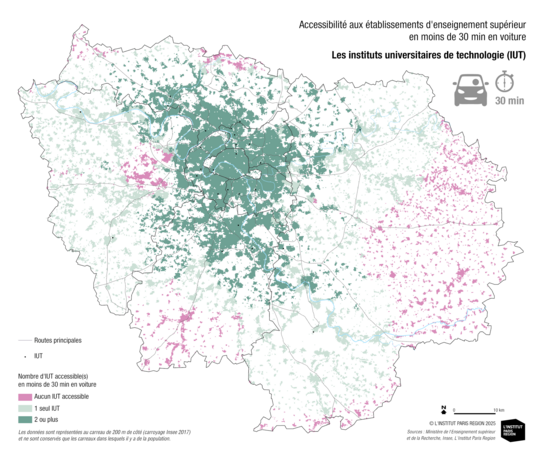

En ce qui concerne les universités, de forts écarts caractérisent les grandes composantes. Si la très grande majorité des étudiants poursuivant des études en institut universitaire de technologie étudient hors Paris, le phénomène inverse s’observe pour les étudiants en médecine, très peu représentés hors métropole puisqu’une seule faculté y est présente, à l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines.

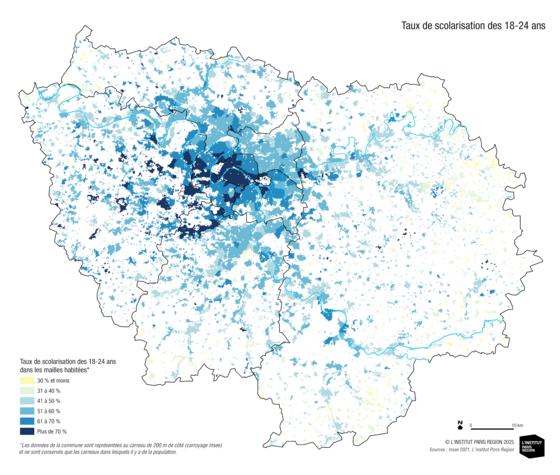

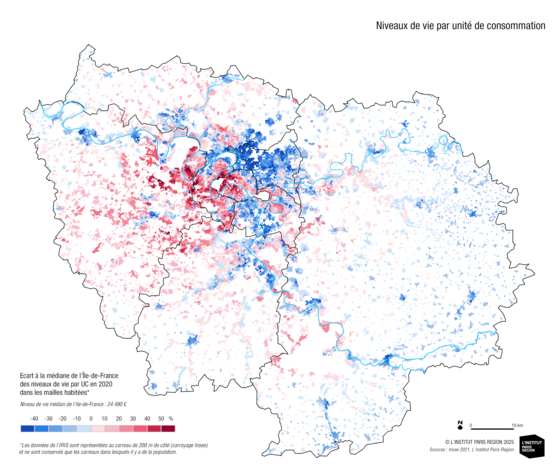

Des lieux de résidence des étudiants nettement plus éparpillés

Le recensement de la population réalisé par l’Insee constitue la seule source de données permettant d’évaluer la répartition géographique des lieux où résident les étudiants franciliens. Sur cette base, le contraste avec la concentration des lieux d’études est frappant : les territoires situés hors métropole accueillent, selon cette source, 34 % des étudiants résidant dans la région, mais seulement 20 % des inscrits. Pour les territoires métropolitains hors Paris, ces taux s’établissent respectivement à 40 % des résidents et 30 % seulement des inscrits.

En ne considérant que les étudiants vivant encore au domicile de leurs parents, la dispersion des zones de résidence est encore plus forte : 16 % seulement vivent à Paris, mais 40 % y étudient, tandis que 41 % habitent en dehors de la métropole.

À l’inverse, la répartition relative des lieux de résidence et des lieux d’études apparaît nettement plus équilibrée pour les étudiants vivant de manière autonome. L’enquête sur les conditions de vie des étudiants de l’Observatoire de la vie étudiante indiquait d’ailleurs pour l’Île-de-France en 2020 des temps de trajet plus courts en moyenne pour les étudiants vivant de manière autonome (47 minutes) que pour les étudiants résidant chez leurs parents (67 minutes).